Le Parti Communiste français - 10e partie : L’union de la gauche

Submitted by Anonyme (non vérifié)1. Le programme commun

Après la défaite lors des élections de 1968, mais grâce à la vague de fond existant dans les masses populaires, il y a la place pour un programme commun de gouvernement – ou bien une révolte, mais l’extrême-gauche est vite brisée.

Les maoïstes de la Gauche Prolétarienne ne se maintiennent que quelques années avant d’exploser en raison de leurs contradictions ; les « marxistes-léninistes » concurrençant le PCF avec le Parti Communiste Marxiste Léniniste de France ou le Parti Communiste Révolutionnaire (marxiste-léniniste) ne tiennent pas le choc et s’effondrent devant la social-démocratie ; quant aux trotskystes, ils se maintiennent en se posant justement comme aile critique et radicale du PCF et du nouveau Parti Socialiste fondé au congrès d’Epinay en 1971.

Les maoïstes de la Gauche Prolétarienne ne se maintiennent que quelques années avant d’exploser en raison de leurs contradictions ; les « marxistes-léninistes » concurrençant le PCF avec le Parti Communiste Marxiste Léniniste de France ou le Parti Communiste Révolutionnaire (marxiste-léniniste) ne tiennent pas le choc et s’effondrent devant la social-démocratie ; quant aux trotskystes, ils se maintiennent en se posant justement comme aile critique et radicale du PCF et du nouveau Parti Socialiste fondé au congrès d’Epinay en 1971.

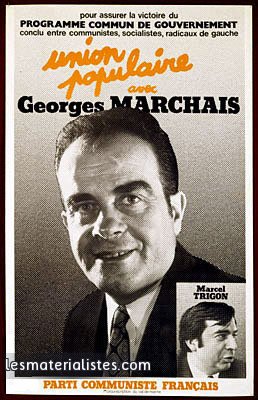

Le programme commun est un succès pour le PCF, qui jusque-là se contentait de soutenir de l’extérieur les gouvernements de gauche, sans pouvoir s’impliquer dans la rédaction d’un programme. Le titre de l’ouvrage de Georges Marchais, « Changer de cap », donne le ton sur l’espoir qu’a le PCF de pouvoir enfin s’approcher du pouvoir : Il se pose comme capable de mobiliser la classe ouvrière et les techniciens pour amener une nouvelle gestion, qui serait entraînée, renforcée, et régulée par le secteur public.

Il est parlé de « démocratie française rénovée ». Cette conception repose en fait sur un ouvrage publié en 1971 en deux gros volumes, Le capitalisme monopoliste d’État.

La thèse du Capitalisme Monopoliste d’État avait été présentée lors d’une conférence internationale à Choisy-le-Roi, en banlieue parisienne, en mai 1966 ; l’ouvrage consiste en une synthèse des analyses à ce sujet et sert de véritable manuel d’économie politique aux cadres du PCF. Il s’agit d’ailleurs d’un ouvrage collectif produit par « la section économique du Comité central du Parti communiste français et de la revue Economie et politique », les deux théoriciens principaux étant l’agrégé d’histoire Paul Boccara et du polytechnicien Philippe Herzog.

La thèse du Capitalisme Monopoliste d’État avait été présentée lors d’une conférence internationale à Choisy-le-Roi, en banlieue parisienne, en mai 1966 ; l’ouvrage consiste en une synthèse des analyses à ce sujet et sert de véritable manuel d’économie politique aux cadres du PCF. Il s’agit d’ailleurs d’un ouvrage collectif produit par « la section économique du Comité central du Parti communiste français et de la revue Economie et politique », les deux théoriciens principaux étant l’agrégé d’histoire Paul Boccara et du polytechnicien Philippe Herzog.

Il faut noter également l’influence énorme des thèses, émises par le PCF en cette période, concernant la « neutralité de l’État ».

Les années 1970 voient en effet le PCF se focaliser sur la question de l’État, de l’appareil d’État, de l’hégémonie au sein d’une société. L’un des principaux théoriciens du PCF dans ce domaine est Nicos Poulantzas, qui interprète l’oeuvre d’Antonio Gramsci comme permettant une voie parlementaire à un socialisme démocratique. Le philosophe Louis Althusser joue un rôle énorme à ce sujet, comme d’une certaine manière l’économiste Charles Bettelheim qui dans le prolongement de son interprétation positive de Cuba, soutient l’antistalinisme.

C’est-à-dire qu’avec le programme commun, le PCF a élaboré une véritable stratégie pour aller au socialisme à partir de l’État d’alors, sans révolution donc. Auparavant la question restait dans le flou ; en pratique, le PCF n’avait jamais expliqué comment se déroulerait la révolution ni comment l’État capitaliste, selon le principe léniniste, devait être détruit, pour être remplacé par la « dictature du prolétariat ». Le PCF résout cette question centrale en posant la thèse de la neutralité de l’État.

Dans cette optique la question essentielle est purement économique ; l’analyse de Paul Boccara pose comme facteurs nécessaires pour le passage au socialisme l’existence d’un secteur public bancaire et industriel en rapport croissant avec le secteur privé, des moyens d’intervention publique, une planification élaborée et enfin, pour l’aspect subjectif, l’opposition entre la « masse de la nation » avec « l’oligarchie monopoliste ». Il s’agit véritablement de conquérir les institutions, afin d’orienter « démocratiquement » l’économie.

Paul Boccara explique longuement cette conception dans ses Etudes sur le CME parues en 1977 : « Mais y a-t-il seulement un renforcement de l’hégémonie des monopoles, ou bien aussi ce renforcement est-il obligé de développer des processus originaux qui approfondissent les contradictions du capitalisme et le rapprochent, de façon dialectique, du socialisme ? Ces processus fournissent des armes économiques d’un type nouveau au capitalisme, mais aussi au mouvement démocratique et révolutionnaire. Et celui-ci peut les retourner de façon décisive contre les monopoles, s’il prend le contrôle de l’État. Il peut les utiliser au service du peuple et aussi à l’édification d’une société nouvelle, au passage révolutionnaire au socialisme par des voies pacifiques.

Paul Boccara explique longuement cette conception dans ses Etudes sur le CME parues en 1977 : « Mais y a-t-il seulement un renforcement de l’hégémonie des monopoles, ou bien aussi ce renforcement est-il obligé de développer des processus originaux qui approfondissent les contradictions du capitalisme et le rapprochent, de façon dialectique, du socialisme ? Ces processus fournissent des armes économiques d’un type nouveau au capitalisme, mais aussi au mouvement démocratique et révolutionnaire. Et celui-ci peut les retourner de façon décisive contre les monopoles, s’il prend le contrôle de l’État. Il peut les utiliser au service du peuple et aussi à l’édification d’une société nouvelle, au passage révolutionnaire au socialisme par des voies pacifiques.

Le CME est la phase ultime de l’impérialisme. Si le mouvement ouvrier et démocratique parvient à arracher le contrôle de l’État, la domination politique, à l’oligarchie monopoliste, il s’emploiera à démocratiser profondément la vie économique. Par la nationalisation et la planification démocratiques, les nouvelles formes publiques peuvent être considérablement développées dans un sens antimonopoliste et au service de la nation.

Dans ces conditions, le mouvement révolutionnaire démocratique s’efforcera d’isoler et de détruire progressivement les monopoles. Le CME et l’impérialisme connaîtront alors une crise de décomposition et pourront être détruits. Mais si le capitalisme demeure encore (...) (c’est alors un) capitalisme d’État démocratique qui ouvre une période révolutionnaire de transition directe, pacifique, au socialisme. »

Dans ces conditions, le mouvement révolutionnaire démocratique s’efforcera d’isoler et de détruire progressivement les monopoles. Le CME et l’impérialisme connaîtront alors une crise de décomposition et pourront être détruits. Mais si le capitalisme demeure encore (...) (c’est alors un) capitalisme d’État démocratique qui ouvre une période révolutionnaire de transition directe, pacifique, au socialisme. »

Boccara va jusqu’à présenter un nouveau concept permettant une nouvelle lecture « populaire » des bénéfices des entreprises capitalistes : « J’ai proposé l’hypothèse d’un critère synthétique nouveau, suffisamment opposé, dans son contenu, à celui du taux de profit, mais assez proche dans sa forme cependant, de façon à être immédiatement opérationnel, le rapport valeur ajoutée/capital matériel avancé ou VA/C. » (Pour de nouveaux critères de gestion, Économie et Politique, mars 1982).

En pratique cela signifie qu’aux bénéfices de l’entreprise, il faut prendre en compte l’investissement social ou étatique, qui vient se surajouter au capital du capitaliste lui-même. Il s’agit d’une prise en compte de la coopération privé/public, dans une formule utilisée par le PCF pour les 25 prochaines années.

Dans cette logique, le Comité Central du PCF adopte le 9 octobre 1971 un « programme de gouvernement démocratique d’union populaire », qui aboutit à la signature d’un Programme commun de Gouvernement le 27 juin 1972 avec le Parti Socialiste et le Mouvement des Radicaux de Gauche. Georges Marchais, dans un « rapport secret » du 29 juin 1972 au Comité central, publié en 1975 dans L’Union est un combat, résume ainsi son point de vue ce programme commun : « Il ne s’agit pas d’un programme socialiste. Je rappelle que la société socialiste a pour fondements essentiels la propriété collective de l’ensemble des grands moyens de production et d’échange, et l’exercice du pouvoir politique par la classe ouvrière en alliance avec les autres couches de la population laborieuse. Il suffit de lire le Programme commun pour constater que sa réalisation n’équivaudrait pas à l’instauration du socialisme en France. Le régime que ce programme permettrait d’instaurer, c’est une démocratie politique et économique qui correspond à ce que nous appelons l’étape de la démocratie avancée. »

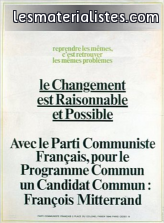

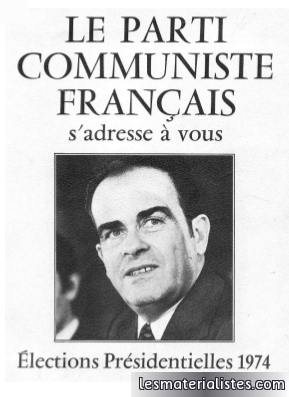

Mais ce sont les socialistes, avec leur nouveau parti, qui ont le vent en poupe ; aux législatives de 1973, les socialistes ont presque autant de voix que les communistes au premier tour, et les dépassent même au second, pour la première fois depuis la fin de l’Occupation. Aux élections présidentielles de 1974 le PCF cède d’ailleurs la place à François Mitterrand, unique candidat mis en avant sous le mot d’ordre « un programme commun, un candidat commun. »

Mais ce sont les socialistes, avec leur nouveau parti, qui ont le vent en poupe ; aux législatives de 1973, les socialistes ont presque autant de voix que les communistes au premier tour, et les dépassent même au second, pour la première fois depuis la fin de l’Occupation. Aux élections présidentielles de 1974 le PCF cède d’ailleurs la place à François Mitterrand, unique candidat mis en avant sous le mot d’ordre « un programme commun, un candidat commun. »

Après sa courte défaite avec 49,2% des voix face à Valéry Giscard d’Estaing, la tendance continue tout de même à être favorable pour les socialistes, qui devancent alors les communistes aux cantonales de mars 1976 et aux municipales de mars 1977. C’est une période clef pour le PCF qui va accélérer la cadence dans son orientation, et c’est dans cette perspective que se tient le XXIIème congrès, à l’Ile Saint-Denis, du 4 au 8 février 1976.

Le thème central du congrès est le « retard » et lui-même est qualifié de « congrès historique ». L’objectif du PCF est de faire participer les travailleurs à la gestion, à tous les niveaux, afin d’être à la source de réformes économiques et sociales abolissant le capitalisme. Par conséquent, et avec la « neutralité » de l’État, il n’y a plus besoin du concept de « dictature du prolétariat », qui est abandonné – un abandon annoncé... à la télévision par Georges Marchais, le 8 janvier 1976, et remplacé par le concept d’« autogestion » au congrès suivant, le XXIIIème qui se tient du 9 au 13 mai 1979 à Saint-Ouen.

Ce qui compte ce n’est pas la « violence révolutionnaire », mais la « propriété » et la « gestion ». Le rôle de l’État est d’amener la propriété privée à se transformer en propriété du peuple tout entier : le capitalisme monopoliste d’État est compris comme l’antichambre du socialisme. Mais contrairement à ce qui était affirmé dans les congrès précédents, il n’y a pas besoin que le pouvoir soit pris pour qu’il y ait immédiatement un début de socialisme et une croissance économique.

Ce qui compte ce n’est pas la « violence révolutionnaire », mais la « propriété » et la « gestion ». Le rôle de l’État est d’amener la propriété privée à se transformer en propriété du peuple tout entier : le capitalisme monopoliste d’État est compris comme l’antichambre du socialisme. Mais contrairement à ce qui était affirmé dans les congrès précédents, il n’y a pas besoin que le pouvoir soit pris pour qu’il y ait immédiatement un début de socialisme et une croissance économique.

L’ouvrage collectif Le capitalisme monopoliste d’État prévoyait des étapes, à partir du XXIIème congrès de 1976 le problème ne se pose plus. Marchais y explique qu’il faut admettre « des formes diverses comme la nationalisation, la propriété coopérative, la propriété municipale, départementale, régionale » et même « la petite propriété privée (artisanale, commerciale et industrielle), l’exploitation agricole de caractère familial (permettant) mieux la satisfaction des besoins. »

Il ne s’agit pas de tactique mais d’une question de principe : « Tenant compte aussi de l’expérience internationale, nous entendons maintenir (ces formes de propriété) dans une France socialiste. » Ces formes permettent de rejeter la situation actuelle où les « monopoles exercent sur les entreprises une véritable dictature... une bureaucratie technocratique prétend régenter tous les aspects de la vie nationale, l’État du grand capital exerce une tutelle tatillonne sur les collectivités locales. »

Sur le plan de la « gestion », le PCF s’appuie sur ce qu’il considère comme un fait totalement nouveau, à savoir le développement des « forces intellectuelles de la production » : les techniciens, et les cadres acquièrent en fait une position stratégique dans la « planification » mise en avant par le PCF. Ils permettent la véritable démocratie et expliquent justement pourquoi le phénomène de la « dictature du prolétariat » a existé : selon Marchais, « dans les conditions de la Russie de 1917, puis de la jeune Union Soviétique, la dictature du prolétariat a été nécessaire pour assurer l’édification du socialisme. »

Il expliquera dans son ouvrage Pour une stratégie autogestionnaire publié en 1979 que « Cette notion formulée au XIXème siècle renvoie indiscutablement à des pays qui ont un certain type de structures sociales. Il s’agit de pays essentiellement ruraux à majorité paysanne, et c’était le cas de la Russie. Cette notion permettait ainsi d’établir une symétrie entre la minorité bourgeoise au pouvoir et le prolétariat minoritaire dans ces sociétés. La solution présentée consistait à remplacer un État bourgeois établissant sa dictature sur une masse paysanne par un État prolétarien qui tentait de réaliser une alliance avec la masse paysanne... Après la révolution soviétique, la dictature du prolétariat renvoyait à un certain modèle de révolution, celui d’octobre 1917, à un modèle concret d’État révolutionnaire aux prises avec les difficultés de la guerre impérialiste et de la guerre civile. »

Il expliquera dans son ouvrage Pour une stratégie autogestionnaire publié en 1979 que « Cette notion formulée au XIXème siècle renvoie indiscutablement à des pays qui ont un certain type de structures sociales. Il s’agit de pays essentiellement ruraux à majorité paysanne, et c’était le cas de la Russie. Cette notion permettait ainsi d’établir une symétrie entre la minorité bourgeoise au pouvoir et le prolétariat minoritaire dans ces sociétés. La solution présentée consistait à remplacer un État bourgeois établissant sa dictature sur une masse paysanne par un État prolétarien qui tentait de réaliser une alliance avec la masse paysanne... Après la révolution soviétique, la dictature du prolétariat renvoyait à un certain modèle de révolution, celui d’octobre 1917, à un modèle concret d’État révolutionnaire aux prises avec les difficultés de la guerre impérialiste et de la guerre civile. »

Marchais explique également que « si à cette époque, nous ne disons plus que la dictature du prolétariat apportera la solution des problèmes, nous continuons de penser en revanche que ce qui apportera la solution principale, ce sera quelque chose qui lui est finalement lié, c’est-à-dire l’État, un État certes conçu autrement, mais qui aurait le rôle décisif. C’est à cela que s’oppose le 22e Congrès. En effet, dans la mesure où ce congrès a rejeté clairement la dictature du prolétariat, nous avons pu ensuite reprendre l’ensemble du problème et donc la question de l’État. C’est finalement un peu de cette façon que l’on peut expliquer le cheminement entre le 22e et 23e Congrès. »

Ce cheminement ne se fait pas sans heurts ni contradictions. Ainsi, en 1977, le PCF avait décidé de rompre le programme commun, car il entendait diriger les initiatives, chose impossible avec Mitterrand. La rupture provenait également de la question des groupes à nationaliser, sur le seuil minimal (entre 9 et 25) des groupes à nationaliser. Si le PCF fait donc un accord électoral avec les socialistes en 1978 entre les deux tours des législatives, c’est au fond l’épreuve de force qu’il cherche, qu’il trouve, et qu’il perd.

Lorsque dès le lendemain du scrutin, le bureau politique déclare dans L’Humanité que « le Parti Communiste ne porte aucune responsabilité dans la situation », les réactions sont vives dans l’organisation. En affirmant que si défaite de la gauche il y a, c’est parce que les autres partis ne poussent pas assez, la direction du PCF suit sa ligne, mais a surestimé ses forces et surtout le véritable magnétisme exercé par le Parti Socialiste.

Lorsque dès le lendemain du scrutin, le bureau politique déclare dans L’Humanité que « le Parti Communiste ne porte aucune responsabilité dans la situation », les réactions sont vives dans l’organisation. En affirmant que si défaite de la gauche il y a, c’est parce que les autres partis ne poussent pas assez, la direction du PCF suit sa ligne, mais a surestimé ses forces et surtout le véritable magnétisme exercé par le Parti Socialiste.

Ainsi, le Centre d’Etudes et de Recherches Marxistes (CERM) perd tout son prestige en se transformant en commission pour les négociations avec les socialistes. La revue Nouvelle Critique, destinée aux intellectuels, est supprimée en 1980.

Le philosophe Louis Althusser avait d’ailleurs déjà ruiné le prestige intellectuel du PCF avec une série de quatre articles - dans le quotidien honni pour le PCF d’alors qu’était Le Monde, intitulés Ce qui ne peut plus durer dans le Parti communiste (du 25 au 28 avril 1978). Si Althusser se posait en gardien du dogme marxiste-léniniste, des principes de centralisme démocratique et de dictature du prolétariat, c’est uniquement sa critique de la direction sclérosée qui passe à la postérité.

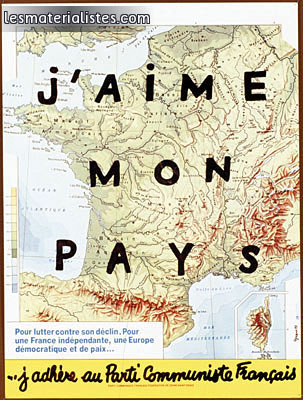

Ces contradictions sont en fait celles de l’« eurocommunisme », terme journalistique désignant l’interprétation communiste des partis communistes de l’ouest-européen prenant leurs distances avec le modèle soviétique. Le projet est né en Espagne et en Italie (sommet italo-espagnol de Livourne et sommet italo-français de Rome de 1975, meeting commun Berlinguer-Marchais à Paris et manifestation italo-espagnole à Rome en 1976...) et donne des ailes à la conception « nationale » de chaque interprétation, avec l’assentiment implicite de l’URSS.

Ce qui n’empêchera pas le PCF, quelques années plus tard, lors du XXIVème congrès de 1982, d’applaudir les délégations soviétiques, polonaises (alors que la Pologne subit la loi martiale) et afghanes (alors que l’Afghanistan a été envahi par les Soviétiques).

La ligne du PCF est alors de se poser en sauveur de l’économie et de se placer comme l’aile gauche du mouvement dont le rôle central appartient à François Mitterrand. Le XXIIIème Congrès, de nouveau à Saint-Ouen, du 9 au 13 mai 1979, prévoit donc un « Plan de lutte contre la crise », le PCF se posant comme étant seul à comprendre la nature de la crise capitaliste et à poser les moyens de la résoudre.

La ligne du PCF est alors de se poser en sauveur de l’économie et de se placer comme l’aile gauche du mouvement dont le rôle central appartient à François Mitterrand. Le XXIIIème Congrès, de nouveau à Saint-Ouen, du 9 au 13 mai 1979, prévoit donc un « Plan de lutte contre la crise », le PCF se posant comme étant seul à comprendre la nature de la crise capitaliste et à poser les moyens de la résoudre.

C’est-à-dire que le PCF a trouvé la clef qui justifie son intervention dans la vie publique, en tant que gestionnaire ; si auparavant il avait pu participer à des gouvernements il était clairement mis à l’écart de certains postes, désormais il l’accepte mais compte justement phagocyter le système à partir de ces positions. Tel est le constat issu du renforcement des socialistes, qui amène une rupture avec eux. Le PCF s’aperçoit en effet qu’en privilégiant les contacts au sommet, il laisse au Parti Socialiste la direction du mouvement.

Dans la tradition ininterrompue depuis le Front Populaire, l’union était comprise comme le facteur décisif et le mouvement était compris comme allant en deux temps : d’abord l’union de la gauche au niveau du gouvernement, ensuite « l’union du peuple de France » pour aller au socialisme.

A partir de 1978, le PCF considère les choses autrement : il s’agit de coordonner les luttes sociales et l’alliance avec le Parti Socialiste afin de coordonner un passage au socialisme. Pour ce faire, le PCF a besoin de souplesse, aussi le XXIIIème Congrès enlève-t-il la référence au « marxisme-léninisme », qui est remplacée par « socialisme scientifique ».

Désormais, « Le PCF s’appuie sur le socialisme scientifique fondé par Marx et Engels, puis développé par Lénine et d’autres... »

Et l’axe de sa politique consiste en les initiatives sociales : « c’est dès aujourd’hui, dans le combat quotidien, que nous entendons les faire progresser » lit-on dans L’Humanité du 10 septembre 1979, qui propose également des « objectifs de lutte » : sauvegarde de l’emploi et de l’activité des entreprises, consommation populaire permettant la création d’emplois, des productions conformes aux besoins du pays, limitation des loyers et des charges, semaine de trente-cinq heures sans diminution de salaires, extension du secteur public, meilleure formation à l’école, etc.

Marchais lui-même présente le 20 novembre 1980 un véritable plan pour établir le socialisme autogestionnaire et dont l’objectif est d’« atteindre par la lutte un ensemble d’objectifs dont la réalisation permettra de trouver une issue positive à la crise que connaît notre pays, de satisfaire les revendications et les aspirations essentielles des travailleurs et de leurs familles, en bref, d’obtenir le changement » (L’Humanité du 21 novembre 1980).

Marchais lui-même présente le 20 novembre 1980 un véritable plan pour établir le socialisme autogestionnaire et dont l’objectif est d’« atteindre par la lutte un ensemble d’objectifs dont la réalisation permettra de trouver une issue positive à la crise que connaît notre pays, de satisfaire les revendications et les aspirations essentielles des travailleurs et de leurs familles, en bref, d’obtenir le changement » (L’Humanité du 21 novembre 1980).

Il explique : « Je propose en effet, sous la dénomination de nouvelle croissance française, une nouvelle façon de développer la France, de gérer l’économie. Je propose d’en finir avec le profit capitaliste comme seul moteur de l’activité, d’établir la rentabilité sur des bases sociales et nationales plus modernes, plus efficaces, de donner en somme de nouveaux moteurs à la production et à la création des richesses de la France. Brièvement, je dirai qu’il s’agit : de produire pour les besoins populaires, la justice sociale ; d’investir, de produire et de créer français en priorité, et nous en sommes capables ; de valoriser les sciences et les techniques en les mettant au service des hommes ; de réorienter et de rééquilibrer notre coopération internationale dans un sens conforme à nos besoins et aux intérêts des nombreux pays avec qui nous pouvons développer nos relations ; de faire appel à la plus large initiative et à la responsabilité des travailleurs et travailleuses, disposant des moyens de se qualifier et bénéficiant des fruits de leur travail ; de faire preuve de la plus grande rigueur à l’égard des profiteurs qui gaspillent les ressources naturelles, les moyens économiques, les forces humaines, l’argent du pays. Voilà les ressorts du renouveau de la France. »

Marchais affirmera quelques mois plus tard à la télévision, le 1er juin 1981, à Antenne 2, que « ce programme (131 propositions) est devenu le programme général du Parti.. (...) Il comporte des différences (qui) tiennent tout d’abord à la nécessité de faire face à l’aggravation de la crise et aussi à la volonté de prendre en compte les acquis de la réflexion approfondie poursuivie par notre Parti au cours des dernières années. C’est ainsi que le plan de lutte comporte des idées, des propositions nouvelles touchant par exemple au contenu et aux conditions de travail, à la retraite, à l’école, au sport, à la jeunesse, aux droits de la femme, à la sécurité, à la région, à la fiscalité, aux circuits de distribution, à l’orientation et à l’utilisation des sciences et des techniques, à l’autogestion et plus généralement, à ce que j’appelle une nouvelle croissance française. »

2. La participation aux gouvernements

La victoire de François Mitterrand aux élections présidentielles permet au PCF de mettre sa stratégie à l’épreuve, malgré le score de 15 % de Georges Marchais, marquant une importante chute par rapport au 22% de Jacques Duclos en 1969. Aux législatives, le Parti Socialiste et le MRG obtiennent 37,51% (soit 269 députés), le PCF 16,17% (soit 44 députés).

Dès le 15 mai 1981, le Comité central du PCF rappelle que son programme reste les 131 positions et qu’il s’agissait « de mettre en place une majorité et un gouvernement nouveau qui aura pour tache de faire franchir une première étape de la mise en oeuvre de la politique nouvelle. » (L’Humanité du 16 mai 1981).

Dès le 15 mai 1981, le Comité central du PCF rappelle que son programme reste les 131 positions et qu’il s’agissait « de mettre en place une majorité et un gouvernement nouveau qui aura pour tache de faire franchir une première étape de la mise en oeuvre de la politique nouvelle. » (L’Humanité du 16 mai 1981).

« Avec le grand capital au pouvoir, toute lutte se heurte, s’oppose aux options fondamentales. Aujourd’hui, les luttes peuvent s’inscrire dans le cadre général des options d’un gouvernement de gauche. Nous disons bien qu’il faut respecter ce cadre. » (Félix Damette, PCF: parti de lutte — parti de gouvernement, Cahiers du communisme, septembre 1982).

La voie au socialisme autogestionnaire s’intègre dans le programme du gouvernement de gauche, « empruntant, pas à pas, étape après étape, un chemin tracé par les luttes des travailleurs et par l’expression du suffrage universel » comme on peut le lire dans L’Humanité du 5 juin 1981, où Georges Marchais explique : « Notre démarche de principe est claire : nous défendons les idées, les solutions, les propositions qui nous semblent les mieux adaptées pour résoudre les problèmes. Nous nous battons, de toute la force de nos convictions, pour les voir triompher. Mais ce n’est pas nous qui décidons. Ce sont les Français, et eux seuls. Ce sont eux qui décident du rythme, des formes, du contenu des étapes à franchir. Nous respectons leur choix. Nous gardons bien sûr toutes nos idées. Nous continuons à penser que les solutions que nous avons proposées sont justes, qu’elles sont les plus efficaces pour sortir de la crise. Mais nous tenons compte du cadre politique nouveau que les français ont créé par leur vote. »

Le mot d’ordre est ainsi : « Franchir une première étape, les objectifs proposés par le PCF » (Supplément à L’Humanité, 23 mai 1981). Paul Fromonteil synthétise ainsi le caractère grandiose du projet: « La classe ouvrière n’aspire pas à dominer une autre classe. Il s’agit de faire franchir aux travailleurs et à la nation un bond décisif où l’on passe des formes d’exploitation à des formes sociales d’un type nouveau fondé sur la coopération, la maîtrise assurant le développement de la société, l’épanouissement des hommes ; il s’agit d’aller vers une nouvelle civilisation » (L’exercice de la lutte de classe pour le changement, le socialisme, Cahiers du communisme, janvier 1982). Philippe Herzog dit pareillement dans L’Humanité du 9 novembre 1982 que le patronat est « disqualifié » en raison de son « incompétence économique » et qu’on a besoin d’« une nouvelle civilisation de la gestion ».

En pratique, le PCF s’insère parfaitement dans le gouvernement, avec quatre ministères (Transports, Fonction publique, Santé, Formation professionnelle) qui ne déterminent en rien la politique économique à quelque degré que ce soit, ce qui n’empêche pas Georges Marchais d’expliquer au XXIVème Congrès à Saint-Ouen du 3 au 7 février 1982, que : « Ce que nous voulons, c’est permettre à tous et à toutes, et non pas seulement à une minorité, de bénéficier des conditions de vie correspondant à notre époque et des commodités offertes dans un pays moderne (...) nous voulons permettre à tous d’y accéder. »

En pratique, le PCF s’insère parfaitement dans le gouvernement, avec quatre ministères (Transports, Fonction publique, Santé, Formation professionnelle) qui ne déterminent en rien la politique économique à quelque degré que ce soit, ce qui n’empêche pas Georges Marchais d’expliquer au XXIVème Congrès à Saint-Ouen du 3 au 7 février 1982, que : « Ce que nous voulons, c’est permettre à tous et à toutes, et non pas seulement à une minorité, de bénéficier des conditions de vie correspondant à notre époque et des commodités offertes dans un pays moderne (...) nous voulons permettre à tous d’y accéder. »

Selon lui, cela ne se conçoit pas « sans que la possibilité soit offerte aux personnes, aux familles d’être propriétaires du logement qu’elles occupent, de leur automobile, d’une résidence secondaire ou d’autres biens de consommation existants ou à venir. » (L’Humanité du 4 février 1982).

Marchais rappelle également dans son rapport, intitulé Le socialisme à la française que nous voulons, qu’« en l’espace d’une génération, l’essor scientifique et technique et ses effets dans la production, l’évolution de la vie sociale, les luttes populaires ont entraîné un progrès de consommation et de nombreuses façons de vivre. »

Le PCF est là pour faire profiter les masses de ce développement, en surmontant la crise capitaliste, en leur donnant les moyens de consommer, en relançant la crise de la production fondée sur l’exploitation, source de dysfonctionnements comme l’absentéisme, les accidents et maladies, la passivité, le rejet du travail, etc. De la même manière, les dépenses doivent par exemple être mieux gérées grâce à la décentralisation, selon le principe de l’autogestion, que le PCF a développé « en rejetant pour la France, avec la dictature du prolétariat, toute idée d’étatisme centralisateur » (Socialisme et réalités françaises, Projet de résolution pour le 24e Congrès, L’Humanité du 13 octobre 1981).

Jacques Scheibling, dans L’enjeu régional publié en 1981, explique pareillement : « La démarche autogestionnaire consiste en une conquête par la classe ouvrière de son rôle dirigeant du mouvement social par la lutte et par la réalisation d’alliances solides avec toutes les autres couches sociales dressées contre la logique du capital. Il s’agit d’impulser les luttes dans tous les secteurs de la vie publique, à la base et au sommet, dans l’entreprise et au Parlement, dans la commune et dans les appareils d’État, dans la sphère de la production comme dans la vie sociale, de donner ainsi un contenu de classe à l’union des forces populaires et de traduire les poussées du mouvement populaire en forme d’accords politiques et d’action gouvernementale en imposant des ruptures significatives avec le système du capital. »

Jacques Scheibling, dans L’enjeu régional publié en 1981, explique pareillement : « La démarche autogestionnaire consiste en une conquête par la classe ouvrière de son rôle dirigeant du mouvement social par la lutte et par la réalisation d’alliances solides avec toutes les autres couches sociales dressées contre la logique du capital. Il s’agit d’impulser les luttes dans tous les secteurs de la vie publique, à la base et au sommet, dans l’entreprise et au Parlement, dans la commune et dans les appareils d’État, dans la sphère de la production comme dans la vie sociale, de donner ainsi un contenu de classe à l’union des forces populaires et de traduire les poussées du mouvement populaire en forme d’accords politiques et d’action gouvernementale en imposant des ruptures significatives avec le système du capital. »

Voilà pourquoi le PCF participe au gouvernement, pour donner naissance à une nouvelle forme sociale ; il faut selon lui comprendre que « l’État détient la légitimité démocratique du pouvoir de régulation de la société » (Cahiers du communisme, 1983, n°9), « cet État autonome qui nationalise sans être pour autant l’État des travailleurs, n’est pas non plus au service direct du patronat » (Cahiers du communisme, 1983, n°11).

« L’État est, par rapport aux classes sociales, dans une situation d’autonomie » (Cahiers du communisme, 1983, N°11). La seule solution selon le PCF, c’est l’implication toujours plus grande du « peuple » dans la gestion ; le ministre Gayssot expliquant : « Nous proposons de créer dans toutes les usines lorraines des « cercles de qualité » comprenant tous les ouvriers, les ingénieurs, cadres, chercheurs, techniciens et employés qui le désirent pour rechercher tous les moyens d’améliorer la production, la qualité des aciers, les débouchés » (Économie et politique, n°356, mars 1984, p. 10).

« L’État est, par rapport aux classes sociales, dans une situation d’autonomie » (Cahiers du communisme, 1983, N°11). La seule solution selon le PCF, c’est l’implication toujours plus grande du « peuple » dans la gestion ; le ministre Gayssot expliquant : « Nous proposons de créer dans toutes les usines lorraines des « cercles de qualité » comprenant tous les ouvriers, les ingénieurs, cadres, chercheurs, techniciens et employés qui le désirent pour rechercher tous les moyens d’améliorer la production, la qualité des aciers, les débouchés » (Économie et politique, n°356, mars 1984, p. 10).

Philippe Herzog, dans on ouvrage L’Economie nouvelle à bras-le-corps publié en 1984, résume cette position : « Personne ne propose des soviets à l’entreprise. Les communistes proposent le début d’un pluralisme dans les conceptions de gestion, afin de fonder une efficacité supérieure », « Nous voulons un partage des pouvoirs de gestion entre patrons et travailleurs », « Nous nous adressons à toutes les composantes du monde du travail — dont les patrons, dans la mesure où ils peuvent, dans l’intérêt bien compris de la nation et de l’entreprise, contribuer par leur travail à une relance centrée sur l’emploi efficace. »

Pourtant, le PCF est obligé d’admettre la défaite, surtout après le tournant de la rigueur de 1982, les ministres communistes démissionnant en 1984, alors qu’apparaît le Front National, qui aux élections européennes de cette même année sont à un point des 11% de la liste de Georges Marchais.

Le PCF est obligé de constater lors de la réunion du Comité central à la mi-janvier 1984, que : « Pour la première fois, les capacités matérielles de production ont baissé en 1982. Les investissements ont chuté de 9 % en deux ans. (...) La courbe du pouvoir d’achat des salaires et des retraites est négative. (...) Le pouvoir d’achat du SMIC a stagné en 1983. (...) Le pouvoir d’achat des salaires nets est, à la fin de 1983, inférieur de 0,1 % à ce qu’il était en 1978. (...) Les inégalités de fortune et de revenus s’approfondissent au lieu de se réduire. » (L’Humanité du 19 janvier 1984)

Le PCF est obligé de constater lors de la réunion du Comité central à la mi-janvier 1984, que : « Pour la première fois, les capacités matérielles de production ont baissé en 1982. Les investissements ont chuté de 9 % en deux ans. (...) La courbe du pouvoir d’achat des salaires et des retraites est négative. (...) Le pouvoir d’achat du SMIC a stagné en 1983. (...) Le pouvoir d’achat des salaires nets est, à la fin de 1983, inférieur de 0,1 % à ce qu’il était en 1978. (...) Les inégalités de fortune et de revenus s’approfondissent au lieu de se réduire. » (L’Humanité du 19 janvier 1984)

Et le PCF a même essayé d’infléchir la ligne du Parti Socialiste, comme en témoigne la réponse en 1984 à la proposition du premier ministre Laurent Fabius de participer au nouveau gouvernement : « d’accord à la condition que ce futur gouvernement réoriente sa politique à gauche, qu’il revienne sur la voie qui n’aurait jamais dû être quittée, celle du respect des engagements pris, des réformes démocratiques profondes dont notre pays avait et continue d’avoir tant besoin » (Lettre du comité central du PCF à Fabius le 18 juillet 1984).

Le refus de Fabius ne changera plus rien à l’orientation du PCF, qui devient l’aile gauche du Parti Socialiste, comme en témoigne la participation à la « gauche plurielle », concept formé en quelques semaines en 1997 par le socialiste Jean-Christophe Cambadélis. Participent à cette « gauche plurielle » le Parti Socialiste, le PCF, les Verts, le Parti Radical de Gauche et le Mouvement Des Citoyens.

En aucun cas le PCF ne se départit de cette position, soutenant inlassablement les candidats socialistes au second tour, sa principale responsable Marie-George Buffet déclarant même en 2006, après les deux expériences gouvernementales, qu’au sujet du projet du Parti Socialiste : « il y a un tas de chose où je dis banco » (Le Monde, 30 juin 2006).

En aucun cas le PCF ne se départit de cette position, soutenant inlassablement les candidats socialistes au second tour, sa principale responsable Marie-George Buffet déclarant même en 2006, après les deux expériences gouvernementales, qu’au sujet du projet du Parti Socialiste : « il y a un tas de chose où je dis banco » (Le Monde, 30 juin 2006).

Il a été dit au sein même du PCF que les dirigeants succédant à Georges Marchais – Robert Hue en 1994 puis Marie-George Buffet en 2001 – étaient des « mutants », que leur profil ne correspondait pas au PCF.

Rien n’est plus faux. Ainsi, Robert Hue a adhéré à 22 ans au PCF, en 1962, au moment où la jeunesse contestataire rejoignait déjà les « gauchistes ». Dès 1977 il devint maire de Montigny-les-Cormeilles et est connu sur le plan national en 1981 en organisant, quelques jours avant un meeting de Georges Marchais, une manifestation sous les fenêtres d’un ouvrier marocain, accusé de ventes de drogues par une lettre de dénonciation, le nom de l’ouvrier étant même donné dans les tracts du PCF.

C’est Georges Marchais lui-même qui le poussera à la tête du PCF, alors que Robert Hue est inconnu : celui-ci a en fait entretenu un parcours parfait de fonctionnaire de l’appareil du PCF, entrant en 1987 au Comité central du Parti communiste puis en 1990 au Bureau politique.

Marie-George Buffet, qui prend les rênes du PCF en 2001 – qui n’a alors plus que 130 000 adhérents, ayant perdu des centaines de milliers de membres en quelques années - a suivi le même parcours. Elle adhère également dans les années 1960, au lendemain de mai 1968 et prend rapidement des postes importants, puisqu’elle est membre du Bureau National du syndicat étudiant UNEF et présidente de la Fédération des étudiants en résidence universitaire de France, avant d’entrer au Comité central en 1987, puis en 1994 au Bureau national, le nouveau nom du Bureau Politique.

De la même manière, la ligne du PCF des années 2000 reste fidèle aux thèses émises auparavant ; les notions élaborées, comme VA/C, restent encore utilisées.

De la même manière, la ligne du PCF des années 2000 reste fidèle aux thèses émises auparavant ; les notions élaborées, comme VA/C, restent encore utilisées.

Les mesures préconisées et les revendications sont dans la droite ligne de ce qui a été fait durant les années 1970-1980, comme en témoigne en décembre 1992 le numéro spécial d’Economie et politique, la « revue marxiste d’économie » du PCF, consacrée aux Mesures d’urgence pour l’emploi, où l’on retrouve les mêmes thèmes que dans les années 1980 : il faut contrôler les fonds publics pour que le financement public ne serve plus de « Béquilles du capital » (expression d’Anicet Le Pors), taxer les plus-values et les sorties de capitaux, lutter contre la flexibilité et augmenter les salaires ainsi que les budgets de la formation, augmenter les salaires, et bien entendu, dans l’esprit de relance économique des années 1980, « relancer massivement la bataille pour produire et créer français ».

Dans les années 2000, le rapport entre le public et le privé est toujours au centre des préoccupations : « À la guerre économique et ses ravages, nous opposons un type de développement fondé sur la notion de coopération. Le secteur public a un rôle important à jouer dans ce sens, d’abord en son sein, ensuite dans ses relations avec les autres opérateurs à l’étranger, enfin à travers ses partenariats avec l’industrie.

Dans les années 2000, le rapport entre le public et le privé est toujours au centre des préoccupations : « À la guerre économique et ses ravages, nous opposons un type de développement fondé sur la notion de coopération. Le secteur public a un rôle important à jouer dans ce sens, d’abord en son sein, ensuite dans ses relations avec les autres opérateurs à l’étranger, enfin à travers ses partenariats avec l’industrie.

La coexistence entre secteurs public et privé est nécessairement conflictuelle, puisqu’il y a lutte pour la prédominance dans l’économie, mais elle suppose également une coopération, à travers leurs complémentarités et synergies, dont la raison d’être est de conduire l’ensemble vers des objectifs de progrès social.

Le secteur public doit retrouver un rôle de vitrine sociale, à travers la politique des salaires, d’emploi, de formation, de conditions de travail, ainsi que le développement de la citoyenneté à l’entreprise par le biais des garanties collectives et des statuts. » (Commission services publics - fonction publique, 15 novembre 2006)

La naissance des Espaces Marx en 1995 symbolise le long chemin parcouru. Ce regroupement intellectuel est en effet issu de l’Institut de Recherches Marxistes, qui assurait depuis 1979 la « réflexion » du PCF : sa disparition marque la fin des années Mitterrand. Cet institut marquait lui-même la fin d’une autre époque, puisqu’il était né de la fusion du CERM (Centre d’études et de recherches marxistes), né en 1960 comme organe devant assurer la déstalinisation, la nouvelle formation marxiste, le rapport aux intellectuels (Roger Garaudy en étant la principale tête de file), et de l’Institut Maurice Thorez, créé en 1964 et devant théoriser les acquis de la période marqué par ce dirigeant historique.

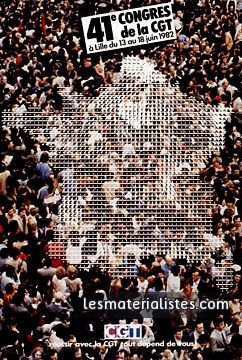

Les cadres eux-mêmes n’ont pas changé ; le philosophe principal du PCF, Lucien Sève, est élu membre du Comité central du Parti communiste français en 1961 et en restera membre jusqu’en 1994. Une importante figure comme Léo Figuières a été membre du Comité central de 1945 à 1976 et maire de Malakoff de 1965 à 1995, on retrouve pareillement Georges Séguy, membre du Comité central et secrétaire général de la CGT de 1967 à 1982, Henri Krasucki, membre du Comité central à partir de 1956, du Bureau Politique de 1964 à 1996, et secrétaire général de la CGT de 1982 à 1992.

Les cadres eux-mêmes n’ont pas changé ; le philosophe principal du PCF, Lucien Sève, est élu membre du Comité central du Parti communiste français en 1961 et en restera membre jusqu’en 1994. Une importante figure comme Léo Figuières a été membre du Comité central de 1945 à 1976 et maire de Malakoff de 1965 à 1995, on retrouve pareillement Georges Séguy, membre du Comité central et secrétaire général de la CGT de 1967 à 1982, Henri Krasucki, membre du Comité central à partir de 1956, du Bureau Politique de 1964 à 1996, et secrétaire général de la CGT de 1982 à 1992.

La figure de Henri Krasucki résume sans conteste le drame du PCF des années 1980. Caricaturé partout comme un personnage ridicule et borné, il s’agissait d’un fils d’immigrés polonais qui avait été une figure du Belleville populaire puis des FTP-MOI, héros de la Résistance ne parlant pas sous la torture puis déporté, un grand activiste doté d’une solide culture, notamment de l’opéra.

Même Jacques Chirac, alors président, rendit à sa mort en 2003 hommage « au fils d’immigrés polonais dont la jeunesse a été très tôt marquée par le combat pour la liberté et pour la France et qui a connu le drame de la déportation alors qu’il n’avait pas vingt ans ». C’est pourtant lorsque Krasucki a été responsable de la CGT que les effectifs ont fondu de moitié et que le syndicat commence à se couper totalement du PCF.

De fait, la perte de vitesse du PCF s’explique par son incapacité à maintenir ses fronts de masse, qui n’ont aucune raison d’exister sans horizon révolutionnaire. Tous sont devenus totalement autonomes : le Secours Populaire, la FSGT, l’Union des Vieux de France devenu l’Union Nationale des Retraités et des Personnes âgées, l’Union des Femmes Françaises devenue Femmes Solidaires...

Un facteur important aura également été la perte de l’UNEF, le syndicat étudiant qui était un vivier de cadres. Après le gros de la vague « gauchiste », le PCF avait réussi à se maintenir face aux trotskystes en faisant se scissionner l’UNEF en 1971 et en maintenant son hégémonie dans l’UNEF-Renouveau, devenu en 1982 l’UNEF-SE (Solidarité Etudiante). Il y aura des socialistes « de gauche » jusqu’en 1978 puis uniquement des communistes ou proches du PCF, y compris contestataires « de gauche » qui ne disposent néanmoins pas de « droit de tendance », à l’opposé des membres de l’autre UNEF.

Un facteur important aura également été la perte de l’UNEF, le syndicat étudiant qui était un vivier de cadres. Après le gros de la vague « gauchiste », le PCF avait réussi à se maintenir face aux trotskystes en faisant se scissionner l’UNEF en 1971 et en maintenant son hégémonie dans l’UNEF-Renouveau, devenu en 1982 l’UNEF-SE (Solidarité Etudiante). Il y aura des socialistes « de gauche » jusqu’en 1978 puis uniquement des communistes ou proches du PCF, y compris contestataires « de gauche » qui ne disposent néanmoins pas de « droit de tendance », à l’opposé des membres de l’autre UNEF.

Mais les conflits internes, la forte pénétration trotskyste (notamment la LCR, plus ou moins apparente) amena le PCF à torpiller l’UNEF-SE, qui se dissout officiellement en 2001, cédant la place à l’UNEF-ID (Indépendante et Démocratique) qui devient la seule UNEF.

Le PCF a perdu au fur et à mesure tous les organismes qu’il avait générés dans les années 1930 puis 1950 et qui le liaient aux couches populaires y compris jusque dans les années 1970 alors que le « gauchisme » le dépassait dans le domaine des thèmes révolutionnaires.

Ces organismes l’ont maintenu en vie jusqu’aux années 2000, mais le processus de déconnexion de ces organismes et du PCF était inéluctable et devait inévitablement laisser le PCF seul. Les élus, notamment municipaux, apparaissent alors comme la seule richesse d’un PCF qui, coupé de plus en plus de toute liaison à la réalité sociale populaire, ne peut que se cantonner dans une surenchère vis-à-vis du Parti Socialiste, étant forcément ébranlé par les courants trotskystes ayant initié précisément cette ligne de surenchère des socialistes dès les années 1930.

Le fait que les élus soient la dernière force du PCF ne relève aucunement du hasard, mais bien de la culture particulière qui voit en les municipalités le tremplin pour la société nouvelle. La croyance en le progrès technique comme moteur du développement est une grande notion de la France du 19ème siècle, une notion « républicaine » que le PCF a pu assumer d’autant plus qu’elle correspondait à la théorie des « forces productives » de Nikita Khrouchtchev en URSS, selon laquelle le développement de la production amenait directement au communisme (devant s’établir selon lui dans les années 1980).

Ceci explique également que le PCF, surtout à partir des années 1970 et comme l’ensemble des organisations liées de près ou de loin à l’URSS, s’est toujours opposé aux revendications écologistes et a toujours maintenu une ligne similaire à l’URSS concernant la mise en avant du nucléaire, le culte de la technique, etc.

Ceci explique également que le PCF, surtout à partir des années 1970 et comme l’ensemble des organisations liées de près ou de loin à l’URSS, s’est toujours opposé aux revendications écologistes et a toujours maintenu une ligne similaire à l’URSS concernant la mise en avant du nucléaire, le culte de la technique, etc.

Mais la conception du PCF n’est pas une question importée, la culture du PCF a largement puisé dans les valeurs de la France de la 3ème république ; et ainsi dans le roman Les 500 millions de la Bégum de Jules Verne, où l’on retrouve l’essentiel de l’éthique du PCF, jusqu’à l’idée de récupérer le capital accumulé pour la production, dans la déclaration du savant français qui donne son héritage faramineux venu des Indes à la libre-disposition de la science pour construire France-ville, cité de l’utopie scientiste : « Oui, messieurs, il est vrai qu’une somme considérable, une somme de plusieurs centaines de millions, actuellement déposée à la Banque d’Angleterre, se trouve me revenir légitimement. Ais-je besoin de vous dire que je me considère, en ces conjonctures, que comme le fidéi-commissaire de la science ?... (Sensation profonde) Ce n’est pas à moi que ce capital appartient de droit, c’est à l’Humanité, c’est au Progrès ! (...)

Pourquoi ne réunirions-nous pas toutes les forces de notre imagination pour tracer le plan d’une cité modèle sur des données rigoureusement scientifiques ? (Oui ! oui ! c’est vrai !) Pourquoi ne consacrerions-nous pas ensuite le capital dont nous disposons à édifier cette ville et la présenter au monde comme un enseignement pratique... (...). Ce serait, dit-il [le vice-président répondant au savant français], l’éternel honneur du Congrès de Brighton qu’une idée si sublime y eût pris naissance. Il ne fallait pas moins pour la concevoir que la plus haute intelligence unie au plus grand coeur et à la générosité la plus inouïe... Et pourtant, maintenant que l’idée était suggérée, on s’étonnait presque qu’elle n’eût pas déjà été mise en pratique ! Combien de milliards dépensés en folles guerres, combien de capitaux dissipés en spéculations ridicules auraient pu être consacrés à un tel essai ! »

Le PCF a, un siècle après Jules Verne, mis en avant « l’intelligence française », et de la même manière que Jules Verne faisait l’apologie du système des grandes écoles dans Les 500 millions de la Bégum, le PCF n’a cessé depuis 1945 de mettre en avant les titres académiques de ses membres ou rédacteurs, s’appuyant sur le prestige conféré à leurs porteurs au sein des masses populaires. Tel est l’unique chemin que le PCF a su trouver pour combiner culture populaire et perspective révolutionnaire.

3. Document : « De la lutte violente de partisans »

Au moment où le PCF pense résoudre la problématique du socialisme en France en supprimant la « dictature du prolétariat » et en participant aux institutions en tant que « gestionnaires », la France connaît une agitation profonde mais temporaire, issue du « gauchisme » né dans les années 1960. La manifestation en l’honneur de Pierre Overney, exécuté par un vigile en février 1972 aux portes de l’usine Renault de Boulogne Billancourt, rassemble 250 000 personnes et sera qualifiée par les historiens universitaires de « dernière grande messe du gauchisme ».

Les maoïstes inversaient la logique du PCF et généralisaient l’expérience faite durant la Résistance des masses en armes. Ici, un extrait de leur principal papier stratégique publié en mars 1970.

« Nous autres maoïstes, nous sommes la troisième force politique organisée qui réponde à cette question : « qui demain aura le pouvoir ? Qui demain aura les armes ? » Nous disons la troisième force politique, parce que nous ne comptons pas tous les bourgeois qui disent la même chose sous des formes différentes ; tous les groupuscules parasites qui disent, au fond, la même chose que les flics en civil du P.C.F. et des syndicats.

Nous voulons que demain, le peuple ait le pouvoir, et nous savons qu’il ne l’arrachera que par la lutte armée prolongée ; le concept stratégique qui guide notre travail c’est donc « se préparer, préparer le peuple en prévision d’une guerre » ; la lutte politique que nous menons aujourd’hui doit préparer la lutte politique armée que nous mènerons demain. Particulièrement dans les usines qui doivent être le lieu principal de notre travail politique, elle doit briser l’idéologie pacifiste légaliste, idéologie de soumission entretenue par les syndicats. (...)

Nous ne pouvons déjouer le complot des classes régnantes qui cherchent à créer des dissensions entre nous et les masses qu’en faisant régulièrement et d’une manière plus concrète notre travail de propagande. Nous le savons aussi par notre expérience pour construire des bases d’appui, pour unifier le peuple et étendre la lutte de partisans dans les régions qui les entourent, il ne faut pas se détourner un seul instant des tâches de propagande. Si nous ne faisons pas connaître régulièrement, profondément, aux masses, notre orientation politique, les buts de la guerre que nous menons, l’ennemi pourra semer la division dans le camp du peuple, nous isoler, et nous frapper.

Donc, la formulation complète de notre décision stratégique, c’est : déplacer nos troupes pour construire des bases d’appui, c’est-à-dire, mener de pair la guérilla et la propagande politique dans les masses.

La diffusion de la Cause du Peuple, l’édification des réseaux d’usine, la rédaction des journaux locaux, les feuilles d’usine, les bulletins d’information comme « la vérité vaincra », ce sont des tâches fondamentales des partisans. En outre, il faut mener des actions du type de celles de Renault-Billancourt et de Saint-Lazare, qui intègrent de façon vivante la propagande politique dans la lutte de partisans, font voir dans la guerre même les buts de la guerre : exproprier les voleurs, distribuer au peuple les biens qu’on lui vole et montrer que nous ne nous battrons pas pour nous battre, que nous nous battons parce que nous voulons « la paix et pour tous du pain et des roses » ; c’est comme lorsque les paysans indiens moissonnent en plein jour les champs du propriétaire.

Faisons nôtre le mot d’ordre des camarades indiens : DANS LES REGIONS-USINES OU LES MASSES SONT POUR NOUS LES FORETS ET LES MONTAGNES QUI NOUS CACHENT, NOUS DEVONS FAIRE LA PROPAGANDE POLITIQUE TOUT EN POURSUIVANT LA GUERILLA.

Camarades, nous sommes engagés dans une lutte de longue durée. Nous voulons que l’avenir soit radieux, mais nous savons que pour y arriver il faudra anéantir l’ennemi dans une guerre de longue durée. Nous voulons la paix, préparons-nous à la guerre.

Nous voulons construire demain la France populaire, nous voulons que le peuple soit libre, créons les bases de sa résistance ! »