Le Parti Communiste français - 1re partie : Avant le PC, une France entre nationalisme et syndicalisme

Submitted by Anonyme (non vérifié)1. La culture du mouvement ouvrier en France à la veille de la première guerre mondiale

S’intéresser à la France d’avant-guerre – celle de 1914-1918 pour laquelle va s’enflammer une partie de la population, c’est s’intéresser à un pays dont le poids de la culture du monde agricole est immense. La grande industrie s’est développée de manière particulièrement lente comparée à l’Angleterre et la majeure partie de la population est rurale. En 1913, les localités de moins de 2000 habitants rassemblaient 22 715 011 habitants, contre 16 537 234 aux villes. Qui plus est, la moitié des terres est aux mains de 65 000 familles, le reste étant composé d’un grand nombre de parcelles d’un quart d’hectare, ce qui a fait qu’on a parlé de la France comme le pays de la « petite-propriété ».

A cet émiettement s’ajoute le fait que 32% des ouvriers travaillent dans la petite industrie, c’est-à-dire qu’ils font face à la culture patriarcale typique d’une activité issue du féodalisme, tout comme le tiers des paysans qui sont en fait des journaliers. Mais le reste des ouvriers n’échappe pas pour autant, avec la bourgeoisie industrielle, à la culture paternaliste, comme en témoigne la petite ville de La Machine dans la Nièvre, totalement organisée autour des activités minières (cité Sainte-Marie dans les années 1850, cité Sainte-Eudoxie dans les années 1870, club sportif organisé par l’entreprise, etc.)

La France d’avant-guerre a donc une mentalité foncièrement individualiste, un individualisme se fondant d’un côté sur les rapports économiques existants, avec 44% des actifs présents dans une agriculture protégée depuis des décennies par les droits de douane, et deux millions et demi de rentiers vivant de leurs investissements financiers.

La France d’avant-guerre a donc une mentalité foncièrement individualiste, un individualisme se fondant d’un côté sur les rapports économiques existants, avec 44% des actifs présents dans une agriculture protégée depuis des décennies par les droits de douane, et deux millions et demi de rentiers vivant de leurs investissements financiers.

Mais un individualisme qui repose également sur toute une tradition politique. La culture dominante est celle issue de l’écrasement de la Commune de Paris de 1871, avec ses 35 000 morts et ses déportations : le Sacré-Coeur étant érigé au coeur de Paris comme symbole de l’expiation des péchés de l’insurrection.

L’histoire de la IIIème République est celle du « ralliement » des cliques monarchistes et cléricales à la République, avec des « affaires » profitant aux courants réactionnaires traditionnels (constitution de 1875, tentative brutale de renforcement du rôle du président aux dépens du Parlement le 16 mai 1877, scandale de Panama, affaire du putschiste Boulanger en 1888-1889, affaire Dreyfus qui commence en 1894...). Dans ce cadre, la culture populaire est fondée sur la défensive.

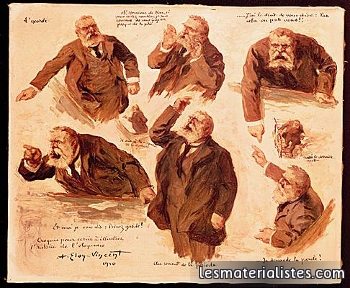

Défensive « républicaine » tout d’abord, dont la plus grande figure est Jean Jaurès, grand théoricien de la classe ouvrière comme ayant le rôle de « sauver la République », notamment face au cléricalisme. Cette tendance au parlementarisme est d’autant plus forte que le mouvement socialiste est alors coupé du mouvement syndical qui, à l’opposé d’autres pays, a pris une tournure « apolitique ».

La C.G.T. naît indépendamment des structures politiques socialistes avec son premier congrès à Limoges en 1895 et surtout en 1902 au congrès de Montpellier. La Charte d’Amiens de 1906 souligne son indépendance vis-à-vis de « de toute école politique ». C’est-à-dire qu’au réformisme parlementaire de Jaurès s’oppose l’économisme de l’anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire, dont c’est l’apogée en France.

La conception anarcho-syndicaliste s’est développée dans les années 1870, en triomphant de la tendance marxiste représentée par Jules Guesde, dont la Fédération nationale des syndicats formée en 1886 s’effondre en 1895 pour laisser la place à la CGT. Les anarcho-syndicalistes ont également dominé les tendances anarchistes individualistes, qui marquent les années 1890-1894 par de nombreux attentats. La grande figure de cette époque est Ravachol (1859-1892), qui à son procès en 1882 expliqua :

« Si je prends la parole, ce n’est pas pour me défendre des actes dont on m’accuse, car seule la société, qui, par son organisation, met les hommes en lutte continuelle les uns contre les autres, est responsable. En effet, ne voit-on pas aujourd’hui dans toutes les classes et dans toutes les fonctions des personnes qui désirent, je ne dirai pas la mort, parce que cela sonne mal à l’oreille, mais le malheur de leurs semblables, si cela peut leur procurer des avantages. »

A l’opposé des théoriciens de l’anarchisme que sont Kropotkine, Jean Grave, Errico Malatesta, Sébastien Faure, les théoriciens anarcho-syndicalistes rejettent catégoriquement la politique. Fernand Pelloutier mettait ainsi l’accent sur les bourses du travail, dont il entendait préserver le côté « intégral » (bureaux de placement, caisses de solidarité, caisses de maladie, chômage, décès...). Il explique, dans sa Lettre aux anarchistes précédant le congrès général du Parti Socialiste français (décembre 1899), que

« Les syndicats ont depuis quelques années une ambition très haute et très noble. Ils croient avoir une mission sociale à remplir et, au lieu de se considérer soit comme de purs instruments de résistance à la dépression économique, soit comme de simples cadres de l’armée révolutionnaire, ils prétendent, en outre, semer dans la société capitaliste le germe de groupes libres de producteurs par qui semble devoir se réaliser notre conception communiste et anarchiste. Devons-nous donc, en nous abstenant de coopérer à leur tâche, courir le risque qu’un jour les difficultés ne les découragent et qu’ils ne se rejettent dans les bras de la politique. »

A côté de Pelloutier, l’autre grande figure est Emile Pouget. Dans son journal Le père peinard, on retrouve une prose anarchiste, anticléricale, anti-militariste :

« La politique ? Le vieux gniaff s’en occupera juste assez pour en fiche sa salopise en lumière ; par l’accumulation des faits, il prouvera la malfaisance permanente des gouvernants. Puis, c’est avec une faramineuse jubilation qu’il crossera les souteneurs de la société actuelle. Les Gallonards qui abrutissent nos fistons dans leurs casernes, au point de les transformer en assassins de leurs paternels, de leurs frangins et de leurs amis. Les Ratichons qui rêvent le rétablissement de l’Inquisition et qui, avec leurs cochonnes de Croix, empoisonnent le pays. Les Jugeurs qui distribuent l’Injustice au gré des dirigeants, sont patelins avec les gros bandits et teignes avec les mistoufliers. Pas un de ces chameaux, non plus que les autres vermines, ne passera au travers et n’évitera l’astiquage du père peinard. » (numéro du 14 janvier 1900)

Emile Pouget a été l’une des grandes figures de la CGT et de l’anarcho-syndicalisme ; il a participé à l’élaboration de la Charte d’Amiens et est l’auteur du « classique » syndicaliste-révolutionnaire qu’est Le sabotage. Selon lui, « Le sabotage ouvrier s’inspire de principes généreux et altruistes : il est un moyen de défense et de protection contre les exactions patronales ; il est l’arme du déshérité qui bataille pour son existence et celle de sa famille ; il vise à améliorer les conditions sociales des foules ouvrières et à les libérer de l’exploitation qui les étreint et les écrase... Il est un ferment de vie rayonnante et meilleure », et n’est qu’une réponse au sabotage pratiqué par la bourgeoisie.

Un autre théoricien est Pierre Monatte, le fondateur de la revue de la CGT, La vie ouvrière, ou encore Victor Griffuelhes, secrétaire général de la CGT de 1902 à 1909 et auteur de l’Action syndicaliste (1908), où il définit ainsi la position syndicaliste-révolutionnaire : « A cette théorie [guesdiste de l’action du syndicat], nous opposons la nôtre : adversaires de l’État et de toutes ses institutions au point de vue politique, adversaires de l’État et de toutes ses institutions au point de vue syndical. »

Enfin, il faut mentionner une série de théoriciens ayant eu une grande influence sur l’anarcho-syndicalisme, mais s’étant éloignés de cette position. Il en va ainsi de Georges Sorel, le véritable philosophe du syndicalisme révolutionnaire et le concepteur du mythe mobilisateur de la « Grève générale ». Ses Réflexions sur la violence soulignent également le rôle de la violence comme démarche empêchant toute intégration dans le « système ». A ses côtés, idéologiquement, Hubert Lagardelle a été le fondateur de la revue théorique du syndicalisme révolutionnaire, Mouvement socialiste, qui a été publiée de 1899 à 1914. Ces deux auteurs ainsi que Georges Valois seront à la source du fascisme français (voire espagnol et italien), combinant syndicalisme et nationalisme.

A l’opposé de l’anarcho-syndicalisme prônant le tout ou rien, on trouve alors le socialisme parlementaire.

La conception de Jean Jaurès est en quelque sorte un « républicanisme » : selon lui, il existe la possibilité démocratique pour la classe ouvrière de prendre le contrôle de la République. Jaurès considère que « Par le suffrage universel, par la souveraineté nationale qui trouve son expression définitive et logique dans la République, vous avez fait de tous les citoyens, y compris les salariés, une assemblée de rois. C’est d’eux, c’est de leur volonté souveraine, qu’émanent les lois et le gouvernement. » (République et socialisme) ; « Il faudra que dans les conseils des sociétés par actions et dans les règlements des bénéfices la classe ouvrière toute entière soit repré sentée par ses corporations de tous les degrés, syndicats, fédérations, confédération. Alors la voie sera ouverte qui pourra conduire par étapes à la socialisation intégrale... » (L’Armée nouvelle).

La conception de Jean Jaurès est en quelque sorte un « républicanisme » : selon lui, il existe la possibilité démocratique pour la classe ouvrière de prendre le contrôle de la République. Jaurès considère que « Par le suffrage universel, par la souveraineté nationale qui trouve son expression définitive et logique dans la République, vous avez fait de tous les citoyens, y compris les salariés, une assemblée de rois. C’est d’eux, c’est de leur volonté souveraine, qu’émanent les lois et le gouvernement. » (République et socialisme) ; « Il faudra que dans les conseils des sociétés par actions et dans les règlements des bénéfices la classe ouvrière toute entière soit repré sentée par ses corporations de tous les degrés, syndicats, fédérations, confédération. Alors la voie sera ouverte qui pourra conduire par étapes à la socialisation intégrale... » (L’Armée nouvelle).

Si Jaurès peut s’imposer au début du 20ème siècle, c’est parce que la voie réformiste réussit à se structurer suite à l’échec de la Commune de Paris.

Profitant de l’échec électoral de 1881, l’ancien anarchiste Paul Brousse avait pris les rênes de la Fédération du parti des travailleurs socialistes français qu’il transforma en organisation réformiste – on la qualifia alors de « possibiliste », partisane des réformes « possibles » – alors que la plate-forme était initialement marxiste. A ses côtés on trouve Benoît Malon, une grande figure de la Commune de Paris traumatisée par la défaite. Mort en 1893 et enterré au Père-Lachaise, 10 000 personnes participèrent à son enterrement; un monument pour recueillir ses cendres fut érigé face au Mur des fédérés et Jean Jaurès se chargea du discours.

Autre figure de la Commune, Jean Allemane qui, lui, fonde le Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, sur une base syndicaliste, républicaine, ouvrière et favorable aux coopératives. Et une personnalité essentielle est ici Alexandre Millerand, qui va bouleverser la culture social-démocrate européenne en entrant en 1899 dans le ministère «républicain » formé par Waldeck-Rousseau, et où se trouvait en même temps le général Gaston de Galliffet, le bourreau de la Commune de Paris.

Millerand avait déjà fait approuver par tous les socialistes, au banquet de Saint-Mandé, « la conquête des pouvoirs publics par le suffrage universel ». Ce grand passage au « ministérialisme » aboutit à la naissance du Parti socialiste français en 1902. Le Parti socialiste français est l’union de toutes les tendances réformistes : la Fédération du parti des travailleurs socialistes français de Paul Brousse, le Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire de Jean Allemane et bien entendu les socialistes indépendants dirigés par Jean Jaurès. Et au début du 20ème siècle, ce courant arrive à neutraliser les opposants favorables au marxisme.

Ceux-ci avaient fondé en 1902, s’opposant au Parti Socialiste français, le Parti Socialiste de France. On y retrouve Jules Guesde, qui après la prise de contrôle de la Fédération du parti des travailleurs socialistes français par Paul Brousse, avait regroupé les marxistes dans le Parti Ouvrier français. Jules Guesde est, à la fin du 19ème siècle, le principal théoricien marxiste français ; sa ligne peut se résumer avec son mot connu : « Vous croyez que la bourgeoisie se suicide ? Non, on la suicide. »

Il est le principal critique de Jaurès : « Les sources du jauressisme, c’est l’aboutissement, dans le domaine économique, des principes de 89. » Mais Guesde ne rejette pas la révolution française, il s’attache simplement à la période de la Terreur : « La conquête révolutionnaire du pouvoir ne suffit pas. Il faut aussi la dictature du prolétariat devant laquelle, en 1793, tremblaient les grands bourgeois révolutionnaires. »

Il est le principal critique de Jaurès : « Les sources du jauressisme, c’est l’aboutissement, dans le domaine économique, des principes de 89. » Mais Guesde ne rejette pas la révolution française, il s’attache simplement à la période de la Terreur : « La conquête révolutionnaire du pouvoir ne suffit pas. Il faut aussi la dictature du prolétariat devant laquelle, en 1793, tremblaient les grands bourgeois révolutionnaires. »

Aux côtés de Guesde, on trouve le Parti Socialiste Révolutionnaire, fondé en 1898, dirigé par Edouard Vaillant et issu de l’organisation d’Auguste Blanqui, le « Comité Révolutionnaire Central ». Cette dernière organisation, à la culture républicaine, activiste et prônant la conspiration, athée et se référant au jacobinisme, s’était littéralement effondrée lorsque la majorité rejoignit le mouvement ultra-nationaliste et putschiste du général Boulanger. Elle ne subsista qu’avec l’arrivée de l’Alliance Communiste Révolutionnaire, formée de militants quittant Jean Allemane.

Mais la pression électorale était trop forte, le socle théorique bien trop faible, et finalement le Parti Socialiste de France décida de sa fusion avec le Parti socialiste français en 1905, pour former le Parti socialiste unifié, section française de l’Internationale ouvrière (PSU-SFIO), dont on peut lire dans les statuts ratifiés en avril 1905 à Paris à la salle du Globe :

« Le Parti socialiste est un parti de classe qui a pour but de socialiser les moyens de production et d’échange, et pour moyen l’organisation économique et politique du prolétariat. Par son but, le Parti socialiste n’est pas un parti de réforme, mais un parti de lutte de classe et de révolution. Les élus du Parti au Parlement forment un groupe unique en face de toutes les fractions politiques bourgeoises ; ils doivent refuser les crédits militaires, les crédits des conquêtes coloniales, les fonds secrets et l’ensemble du budget. »

L’unité permet la pénétration des idées socialistes, et de 30 parlementaires en 1906 le Parti socialiste passe à 103 en 1910, le nombre d’adhérents passant lui de 34 668 en 1905 à 72 765 en 1914.

2. L’union sacrée et le mouvement ouvrier

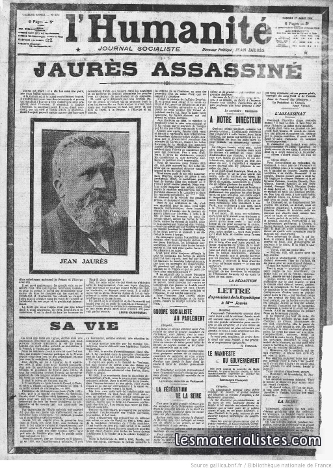

Le 1er août 1914, le président de la République française Raymond Poincaré déclare la guerre à l’Allemagne dans son Appel à la Nation française. Avec cette déclaration s’évaporent instantanément toutes les prétentions pacifistes des socialistes, anarcho-syndicalistes et syndicalistes-révolutionnaires. C’est la fameuse Union sacrée et le soutien à la nation qui rentre en guerre. Un élément va servir de catalyseur à cette vague patriotique touchant la quasi totalité des mouvements socialiste et anarchiste : l’assassinat de Jean Jaurès par un nationaliste.

Le meurtre a lieu trois jours avant le début de la Première Guerre mondiale et a justement facilité la déclaration de guerre par l’intégration du mouvement ouvrier à la mobilisation potentielle. Jaurès a été assassiné le soir même où il devait écrire un grand article résumant dans l’Humanité les positions pacifistes qu’il a défendues au nom de la délégation socialiste devant le président du Conseil.

Le meurtre a lieu trois jours avant le début de la Première Guerre mondiale et a justement facilité la déclaration de guerre par l’intégration du mouvement ouvrier à la mobilisation potentielle. Jaurès a été assassiné le soir même où il devait écrire un grand article résumant dans l’Humanité les positions pacifistes qu’il a défendues au nom de la délégation socialiste devant le président du Conseil.

Sa liquidation lance l’engrenage : Léon Jouhaux, anarcho-syndicaliste et secrétaire général de la CGT depuis 1909, annonce aux obsèques, qui ont lieu le 4 août 1914 : « Au nom de ceux qui vont partir et dont je suis, je crie devant ce cercueil que ce n’est pas la haine du peuple allemand qui nous poussera sur les champs de bataille, c’est la haine de l’impérialisme allemand. »

Le discours qu’il tient explicite quant au soutien à la mobilisation :

« Que dire à l’heure où s’ouvre cette tombe ? Ami Jaurès, tu pars, toi l’apôtre de la paix, de l’entente internationale, à l’heure où commence, devant le monde atterré, la plus terrible des épopées guerrières qui aient jamais ensanglanté l’Europe. (...) Cette guerre, nous ne l’avons pas voulue. Ceux qui l’ont déchaînée, despotes aux visées sanguinaires, aux rêves d’hégémonie criminelle, devront en payer le châtiment. (...) Acculés à la lutte, nous nous levons pour repousser l’envahisseur, pour sauvegarder le patrimoine de civilisation et d’idéologie généreuse que nous a légué l’histoire. Nous ne voulons pas que sombrent les quelques libertés si péniblement arrachées aux forces mauvaises. (...)

Notre volonté fut toujours d’agrandir les droits populaires, d’élargir le champ des libertés. C’est en harmonie de cette volonté que nous répondons « présent » à l’ordre de mobilisation. Jamais nous ne ferons de guerre de conquête. Non, camarades, notre idéal de réconciliation humaine et de recherche du bonheur social ne sombre pas. (...) Empereurs d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie, hobereaux de Prusse et grands seigneurs autrichiens qui, par haine de la démocratie, avez voulu la guerre, nous prenons l’engagement de sonner le glas de votre règne. Nous serons les soldats de la liberté pour conquérir aux opprimés un régime de liberté, pour créer l’harmonie entre les peuples par la libre entente entre les nations, par l’alliance entre les peuples. Cet idéal nous donnera la possibilité de vaincre. C’est l’ombre du grand Jaurès qui nous l’atteste. »

Le mélange de nationalisme et de syndicalisme pave la voie à l’idéologie fasciste. Le ralliement à la guerre est absolument générale. A côté d’importantes figures anarchistes comme Jean Grave ou Kropotkine, on trouve en effet des personnalités syndicalistes révolutionnaires comme Emile Pouget. L’ancien apôtre du sabotage n’a pas hésité à se lancer dans l’union sacrée, affirmant un tonitruant « Il y a de l’héroïsme dans l’air. L’atmosphère en est saturée » dans la rubrique « La rue » de La guerre sociale.

Ce dernier journal d’ailleurs, dont le rédacteur en chef est Gustave Hervé, figure anti-militariste, va se transformer en La victoire et diffuser un ultra-nationalisme. Jules Guesde, qui, lui, avait toujours refusé toute participation socialiste à un ministère bourgeois, entre le 27 août 1914 comme ministre d’État dans le gouvernement français (et y restera jusqu’en décembre 1916) !

Dans cette nouvelle logique social-patriote qui se lance ouvertement, Gustave Hervé fondera en 1919 le Parti socialiste national, où il est notamment rejoint par Alexandre Zevaès, ancien député socialiste guesdiste devenu l’avocat de l’assassin de Jaurès, et par Jean Allemane. Lors de la Marche sur Rome en 1922, Hervé chantera « mon vaillant camarade Mussolini ». Hubert Lagardelle, le principal théoricien syndicaliste-révolutionnaire, finira pareillement comme ministre du travail du régime de Vichy.

Logiquement, dans le cadre du ralliement de l’ensemble des mouvements socialiste et anarchiste, l’État n’a même pas à mener de répression conséquente ; l’engouement est tel que n’est même pas utilisée la liste de pacifistes à arrêter, le « Carnet B », et on dénombre à peine 1,5% de défections. La CGT a également généré en septembre 1914 un « comité d’action », qui travaille avec l’État pour la gestion de problèmes sociaux liés à la guerre (loyers, allocations, approvisionnement...).

Logiquement, dans le cadre du ralliement de l’ensemble des mouvements socialiste et anarchiste, l’État n’a même pas à mener de répression conséquente ; l’engouement est tel que n’est même pas utilisée la liste de pacifistes à arrêter, le « Carnet B », et on dénombre à peine 1,5% de défections. La CGT a également généré en septembre 1914 un « comité d’action », qui travaille avec l’État pour la gestion de problèmes sociaux liés à la guerre (loyers, allocations, approvisionnement...).

L’assassin de Jean Jaurès ne sera ainsi jamais inquiété : après 56 mois de préventive, il est acquitté lors de son procès le 29 Mars 1919, les jurés estimant qu’il a rendu service à la patrie (« Si l’adversaire de la guerre Jaurès s’était imposé, la France n’aurait pas pu gagner la guerre ») ; la veuve de Jaurès dut même payer les frais du procès ! Réfugié en Espagne, les Républicains en 1936 exécutèrent ce nationaliste pour espionnage au profit de l’armée franquiste.

Rares sont les foyers de pacifisme ; on trouve Limoges, Paris, Oyonnax, Lyon et Grenoble. Mais les réactions sont sentimentales et désordonnées, souvent marquées par quelques figures individuelles ; en tant que tel, il n’existe aucune opposition à la guerre. Les masses ont suivi le courant social-patriote ou bien sont, au mieux, dégoûtées, ne croyant plus en rien ni en personne. Cette expression populaire se retrouve dans le roman Le feu, journal d’une escouade où Henri Barbusse, engagé volontaire à 41 ans, raconte de manière réaliste la désillusion générale et les débuts d’espoir en une révolution. L’ouvrage obtient le prix Goncourt en 1916 dans un climat de scandale en raison de ce qui est raconté.

De fait, la prise de conscience grandit lentement mais sûrement et un véritable commencement a lieu avec la conférence de Zimmerwald en Suisse, du 5 au 8 septembre 1915 ; on y retrouve deux délégués français de la minorité syndicale de la CGT, qui avait obtenu 27 voix contre 81 (et dix abstentions) le 15 août 1915 à la conférence des fédérations. L’appel qui en sort est considéré comme trop léger selon Lénine et les bolchéviks, qui soutiennent néanmoins le mouvement.

On peut y lire :

« Voici plus d’un an que dure la guerre ! Des millions de cadavres couvrent les champs de bataille. Des millions d’hommes seront, pour le reste de leurs jours, mutilés. L’Europe est devenue un gigantesque abattoir d’hommes. Toute la civilisation créée par le travail de plusieurs générations est vouée à l’anéantissement. La barbarie la plus sauvage triomphe aujourd’hui de tout ce qui, jusqu’à présent, faisait l’orgueil de l’humanité.

Quels que soient les responsables immédiats du déchaînement de cette guerre, une chose est certaine : la guerre qui a provoqué tout ce chaos est le produit de l’impérialisme. (...) Les capitalistes de tous les pays, qui frappent dans le sang des peuples la monnaie rouge des profits de guerre, affirment que la guerre servira à la défense de la patrie, de la démocratie, à la libération des peuples opprimés. Ils mentent. La vérité est qu’en fait, ils ensevelissent, sous les foyers détruits, la liberté de leurs propres peuples en même temps que l’indépendance des autres nations. De nouvelles chaînes, de nouvelles charges, voilà ce qui résultera de cette guerre, et c’est le prolétariat de tous les pays, vainqueurs et vaincus, qui devra les porter. (...)

Jamais, dans l’histoire du monde, il n’y eut tâche plus urgente, plus élevée, plus noble ; son accomplissement doit être notre œuvre commune. Aucun sacrifice n’est trop grand, aucun fardeau trop lourd pour atteindre ce but : le rétablissement de la paix entre les peuples. Ouvriers et ouvrières, mères et pères, veuves et orphelins, blessés et mutilés, à vous tous qui souffrez de la guerre et par la guerre, nous vous crions : Par-dessus les frontières par-dessus les champs de bataille, par-dessus les campagnes et les villes dévastées: Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »

Les deux délégués français, Merrheim et Bourderon, faisaient partie du « Comité pour la Reprise des Relations Internationales » (CRRI), fondée un mois avant la conférence de Zimmerwald. Ses membres ne sont pas liés aux bolchéviks, mais à la social-démocratie dite internationaliste (Trotsky, Martov notamment) ; son mot d’ordre n’est aucunement la révolution mais simplement : « Pour la paix ».

Le comité est divisé en une section politique et une section syndicale, qui mène un travail soit dans le Parti Socialiste, soit dans la CGT ; il n’y a pas d’actions de masse, ni agitation ni propagande, aucune clandestinité. Tous les espoirs sont placés dans la reprise au niveau international des relations entre socialistes. Ces résultats font donc suite non pas à l’activité du CRRI, mais à la réalité de la guerre : au congrès socialiste de Noël 1915, la motion Bourderon, qui représente les « zimmerwaldiens » français, n’obtient que 76 voix sur 2736, mais le 9 avril 1916 au conseil national elle obtient 960 voix contre 1900 majoritaires. La clef de ce succès repose dans l’alliance des « zimmerwaldiens » avec les partisans de Jean Longuet. Celui-ci, fils du communard Charles Longuet et de Jenny Marx (fille de Karl Marx), représente une ligne pacifiste ultra conciliatrice dénoncée par Lénine.

Le comité est divisé en une section politique et une section syndicale, qui mène un travail soit dans le Parti Socialiste, soit dans la CGT ; il n’y a pas d’actions de masse, ni agitation ni propagande, aucune clandestinité. Tous les espoirs sont placés dans la reprise au niveau international des relations entre socialistes. Ces résultats font donc suite non pas à l’activité du CRRI, mais à la réalité de la guerre : au congrès socialiste de Noël 1915, la motion Bourderon, qui représente les « zimmerwaldiens » français, n’obtient que 76 voix sur 2736, mais le 9 avril 1916 au conseil national elle obtient 960 voix contre 1900 majoritaires. La clef de ce succès repose dans l’alliance des « zimmerwaldiens » avec les partisans de Jean Longuet. Celui-ci, fils du communard Charles Longuet et de Jenny Marx (fille de Karl Marx), représente une ligne pacifiste ultra conciliatrice dénoncée par Lénine.

Dans ce climat a alors lieu, du 24 au 30 mai 1916, la conférence de Kienthal, également appelée seconde conférence de Zimmerwald. Les délégués du CRRI n’ont pas eu de passeport et n’enfreignent pas la loi, aussi ce sont trois parlementaires socialistes de province, longuettistes, qui vont à la conférence, où ils acquerront comme surnom « les trois pèlerins de Kienthal ».

La ligne pacifiste, critique de la guerre causée par le capitalisme mais sans prôner le sabotage de la guerre ni la rupture avec le patriotisme, perpétue l’alliance entre « zimmerwaldiens » et longuettistes, qui au conseil national des 6 et 7 août 1916 obtiennent 1081 voix contre 1850 à la majorité. La victoire est même obtenue fin décembre 1916, ce qui va amener un grand élan de soutien au président des USA, Wilson, pour ses « initiatives » en faveur de la « paix ». Des adresses de félicitations lui sont envoyées par des sections socialistes ainsi que des fédérations de la CGT. Se fonde alors la gauche qui va aboutir à la naissance du Parti Communiste.

Ce sont tout d’abord Merrheim et Bourderon qui sont, pour leurs signatures aux adresses à Wilson, exclus du CRRI. Fernand Loriot va alors en Suisse discuter avec Lénine. Le journal Demain, édité en langue française en Suisse, soutient les positions de celui-ci. A Paris, Inessa Armand, proche collaboratrice de Lénine, fonde au sein du CRRI le « Comité pour la brochure Les socialistes zimmerwaldiens et la guerre », qui se charge de la diffusion de la brochure de Lénine sur la première conférence de Zimmerwald (connue aujourd’hui sous le nom de Le socialisme et la guerre).

L’histoire se charge du reste : l’écho de la révolution russe de février 1917 est énorme. Le CRRI rassemblera ainsi 10 000 personnes pour un meeting le premier mai 1917, suivi d’une manifestation de soutien à la révolution russe ; un manifeste y déclare : « Partout les peuples révoltés doivent se débarrasser de leur gouvernement de classe, pour mettre à sa place le pouvoir des délégués des ouvriers et des soldats passés au peuple. La révolution russe est le signal de la révolution universelle. » L’agitation sociale gronde (de 314 grèves en 1916, pour 41 000 grévistes, on passe à 696 grèves, pour 294 000 grévistes, en 1917) et prend une tournure politique.

Sur le front, la situation est également tendue et pour faire face au mouvement populaire l’État avait lancé le thème de « l’offensive de printemps », soit-disant décisive. Ce fut l’hécatombe du Chemin des dames, qui mit 110 000 hommes hors de combat (morts ou blessés) et conduisit à de grandes mutineries touchant 60% des divisions de l’armée française. Des divisions entières se dirigèrent vers Paris et furent alors pilonnées d’obus de 75 ; on fusilla par centaines.

Un million de francs or en plus de la démobilisation furent promis à qui dénoncerait l’auteur de la chanson populaire la Chanson de Craonne, dont les paroles ont été recueillies par le futur communiste Paul Vaillant-Couturier et ont comme refrain :

« Adieu la vie, adieu l’amour,

Adieu toutes les femmes

C’est bien fini, c’est pour toujours

De cette guerre infâme

C’est à Craonne sur le plateau

Qu’on doit laisser sa peau

Car nous sommes tous des condamnés

Nous sommes les sacrifiés

Ceux qu’ont le pognon, ceux-là reviendront

Car c’est pour eux qu’on crève

Mais c’est bien fini, car les trouffions

Vont tous se mettre en grève

Ce s’ra vot’ tour messieurs les gros

D’monter sur le plateau

Et si vous voulez faire la guerre

Payez-la de votre peau. »

Les grèves touchent le textile, la métallurgie, les transports, le bâtiment... Le mouvement touche même les délégués d’ateliers, créés par le gouvernement à l’instigation d’Albert Thomas, un socialiste acquis à la guerre, responsable de la coordination des chemins de fer, de l’État-Major et du Ministère des Travaux publics dès 1914, puis très vite de la production du matériel de guerre : Albert Thomas a été le grand organisateur des usines militarisées et des commandes d’État à l’industrie ; c’est lui l’envoyé en Russie pour « faire tenir les Russes jusqu’au bout », après la guerre il deviendra le premier président de l’OIT (Organisation Internationale du Travail).

Le mouvement est prolongé : à Lyon le 19 janvier 1918 se déclenche une grève générale de trois jours avec manifestation en plein centre-ville. A Paris, une conférence des délégués d’atelier, représentant la majorité des ouvriers de la région parisienne, exige l’armistice sous menace de grève générale. Dans les tranchées se diffuse massivement, malgré les censures, les exemplaires de la Vague, « organe pacifiste, syndicaliste et féministe ». Lancé par Pierre Brizon, l’un des trois « pèlerins de Kienthal », sa ligne n’est pas très prononcée mais le journal a un énorme succès en raison de la publication des lettres des « poilus ».

Très vite, Pierre Brizon et Marcelle Capy sont dépassés : Marcelle Capy, féministe, qui avait passé quelques semaines entre novembre 1917 et janvier 1918 dans une usine de guerre pour enquêter et raconter son expérience :

« L’ouvrière, toujours debout, saisit l’obus, le porte sur l’appareil dont elle soulève la partie supérieure. L’engin en place, elle abaisse cette partie, vérifie les dimensions (c’est le but de l’opération), relève la cloche, prend l’obus et le dépose à gauche. Chaque obus pèse sept kilos.

En temps de production normale, 2 500 obus passent en 11 heures entre ses mains. Comme elle doit soulever deux fois chaque engin, elle soupèse en un jour 35 000 kg. Au bout de 3/4 d’heure, je me suis avouée vaincue.

J’ai vu ma compagne toute frêle, toute jeune, toute gentille dans son grand tablier noir, poursuivre sa besogne. Elle est à la cloche depuis un an. 900 000 obus sont passés entre ses doigts. Elle a donc soulevé un fardeau de 7 millions de kilos. Arrivée fraîche et forte à l’usine, elle a perdu ses belles couleurs et n’est plus qu’une mince fillette épuisée. Je la regarde avec stupeur et ces mots résonnent dans ma tête : 35 000 kg. » (La voix des femmes).

L’écho de la révolution d’octobre en Russie accentue la pression et le gouvernement passe sous la main d’un homme sûr pour la bourgeoisie : Georges Clemenceau.

Celui-ci se charge d’une répression féroce ; surnommé le « tigre », il pratique un large populisme réussissant à gagner les masses tout en appliquant à la lettre son mot d’ordre : « Ni trahison, ni demi-trahison : la guerre ! » La ferveur populaire atteindra son paroxysme lorsqu’il est blessé grièvement de trois balles de pistolet lors d’un attentat anarchiste en 1919 ; il se permettra, dans un élan patriarcal magnanime, de commuer la peine de mort du tireur en dix années de réclusion. Avec Clémenceau, le cap est maintenu et la ligne dure triomphe de masses désorganisées : il faut attendre l’appel de la Russie pour qu’une organisation concrète se monte.

3. Barbusse : « Le Feu, journal d’une escouade »

Henri Barbusse avait quarante et un ans en 1914 ; appartenant au service auxiliaire il s’est engagé volontairement dès les premiers jours d’août. Il partait au nom de « la guerre qui tuera la guerre », pour défendre la démocratie, abattre « le sabre, la botte et la couronne », contribuer à la paix par le Droit international et le désarmement général, convaincu de servir ses idées en prenant les armes, comme il l’a écrit dans une lettre adressée le 9 août au directeur de l’Humanité.

Incorporé à sa demande dans le 231ème régiment de ligne placé sur le front, il est gazé, évacué à l’arrière et rédige Le Feu, journal d’une escouade lors de son séjour dans les hôpitaux de Chartres et de Plombières. Commencé à la fin de 1915 et rédigé en six mois, l’ouvrage a un succès foudroyant, avec une parution en feuilleton, puis en volume, avec obtention du prix Goncourt. Ici un extrait représentatif de cette oeuvre.

« BARQUE me voit écrire. Il vient vers moi à quatre pattes à travers la paille, et me présente sa figure éveillée, ponctuée par son toupet roussâtre de Paillasse, ses petits yeux vifs au-dessus desquels se plissent et se déplissent des accents circonflexes. Il a la bouche qui tourne dans tous les sens à cause d’une tablette de chocolat qu’il croque et mâche, et dont il tient dans son poing l’humide moignon.

Il bafouille, la bouche pleine, en me soufflant une odeur de boutique de confiserie.- Dis donc, toi qui écris, tu écriras plus tard sur les soldats, tu parleras de nous, pas?

- Mais oui, fils, je parlerai de toi, des copains, et de notre existence.

- Dis-moi donc... Il indique de la tête les papiers ou j’étais en train de prendre des notes.Le crayon en suspens, je l’observe et l’écoute. Il a envie de me poser une question.

- Dis donc, sans t’ commander... Y a quéqu’ chose que j’ voudrais te d’mander. Voila la chose si tu fais parler les troufions dans ton livre, est-ce que tu les fais parler comme ils parlent, ou bien est-ce que tu arrangeras ça, en lousdoc ? C’est rapport aux gros mots qu’on dit.

Car, enfin, pas, on a beau être très camarades et sans qu’on s’engueule pour ça, tu n’entendras jamais deux poilus l’ouvrir pendant une minute sans gu’i’s disent et qu’i’s répetent des choses que les imprimeurs n’aiment pas besef imprimer. Alors, quoi ?

Si tu ne le dis pas, ton portrait ne sera pas r’ssemblant c’est comme qui dirait que tu voudrais les peindre et que tu n’mettes pas une des couleurs les plus voyantes partout où elle est. Mais pourtant ça s’ fait pas.

- Je mettrai les gros mots à leur place, mon petit père, parce que c’est la vérité.

- Mais dis-moi, si tu l’ mets, est-ce que des types de ton bord, sans s’occuper de la vérité, ne diront pas que t’es un cochon ?

- C’est probable, mais je le ferai tout de même sans m’occuper de ces types.

- Veux-tu mon opinion ? Quoique je ne m’y connais pas en livres, c’est courageux, ça, parce que ça s’ fait pas, et ce sera très chic si tu l’oses, mais t’auras de la peine au dernier moment, t’es trop poli !... C’est même un des défauts que j’ te connais depuis qu’on s’connaît. Ça, et aussi cette sale habitude que tu as quand on nous distribue de la gniole, sous prétexte que tu crois que ça fait du mal, au lieu de donner ta part a un copain, de t’ la verser sur la tête pour te nettoyer les tifs. »