Symbolisme et surréalisme - 2e partie: un raffinement malsain

Submitted by Anonyme (non vérifié)Joseph-Aimé « Joséphin » Péladan ne fut que l'expression la plus pointue d'un courant généralisé au sein de la bourgeoisie « fin de siècle » : le décadentisme. Les opinions traditionalistes révolutionnaires de « Joséphin » Péladan étaient celle d'une foule d'artistes, qui tous célébraient la décadence tout en la dénonçant, précisément comme Friedrich Nietzsche en Allemagne.

Le terme de décadentiste était à l'époque équivalent de symboliste, les deux termes n'étant par ailleurs pas vraiment définis, ce qui est logique dans une démarche subjectiviste, fut-elle prétendument élitiste. Les décadentistes avaient toutefois clairement en commun, à quelques variantes près selon les priorités :

Le terme de décadentiste était à l'époque équivalent de symboliste, les deux termes n'étant par ailleurs pas vraiment définis, ce qui est logique dans une démarche subjectiviste, fut-elle prétendument élitiste. Les décadentistes avaient toutefois clairement en commun, à quelques variantes près selon les priorités :

* de posséder un très haut niveau de culture littéraire ;

* d'être fasciné par « l'orient » et l'occultisme ;

* de consommer des drogues ;

* d'avoir un point de vue ultra-conservateur plus ou moins proche de l'Action française :

* d'assumer ouvertement le christianisme ;

* d'avoir une obsession pour le satanisme ;

* de justifier toutes les pratiques sexuelles considérées comme déviantes alors : l'homosexualité tout comme le sado-masochisme, la scatophilie, etc.

Le décadentisme commence ainsi avec Charles Baudelaire, pour finir par Guillaume Apollinaire, Paul Verlaine étant la grande figure intermédiaire. Les auteurs combinent élitisme idéaliste très sérieux, avec une pose de dandy extrêmement élaborée, et des pratiques décadentes complètes, jusqu'au nihilisme, parfois l'alcoolisme, la destruction par les drogues, la misère, etc.

Voici un exemple illustrant cet esprit de la « transgression », avec un poème de Charles Baudelaire repris, totalement modifié, de manière étonnante en apparence, par Paul Verlaine :

Baudelaire - La Mort des amants...

Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères,

Des divans profonds comme des tombeaux,

Et d'étranges fleurs sur des étagères,

Écloses pour nous sous des cieux plus beaux.

Usant à l'envi leurs chaleurs dernières,

Nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux,

Qui réfléchiront leurs doubles lumières

Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.

Un soir fait de rose et de bleu mystique,

Nous échangerons un éclair unique,

Comme un long sanglot, tout chargé d'adieux ;

Et plus tard un Ange, entrouvrant les portes,

Viendra ranimer, fidèle et joyeux,

Les miroirs ternis et les flammes mortes.

Verlaine - La mort des cochons

Nous reniflerons dans les pissotières,

Nous gougnotterons loin des lavabos,

Et nous lécherons les eaux ménagères

Au risque d’avoir des procès-verbaux.

Foulant à l’envi les pudeurs dernières,

Nous pomperons les vieillards les moins beaux,

Et fourrant nos nez au sein des derrières,

Nous humerons la candeur des bobos.

Un soir plein de foutre et de cosmétique,

Nous irons dans un lupanar antique

Tirer quelques coups longs et soucieux.

Et la maquerelle entrouvrant les portes

Viendra balayer - ange chassieux -

Les spermes éteints et les règles mortes.

Cela ne doit pas étonner : Paul Verlaine, connu, pour ses écrits mélancoliques, n'en écrira pas moins de nombreuses œuvres pornographiques, tout comme Guillaume Apollinaire qui, à côté du recueil de poèmes « Alcools » qui se veut mélancolique, écrit « Les Onze Mille Verges ou les Amours d'un hospodar » où le personnage pratique la gérontophilie, la scatophilie, se fait uriner dessus, etc., etc.

Cela ne doit pas étonner : Paul Verlaine, connu, pour ses écrits mélancoliques, n'en écrira pas moins de nombreuses œuvres pornographiques, tout comme Guillaume Apollinaire qui, à côté du recueil de poèmes « Alcools » qui se veut mélancolique, écrit « Les Onze Mille Verges ou les Amours d'un hospodar » où le personnage pratique la gérontophilie, la scatophilie, se fait uriner dessus, etc., etc.

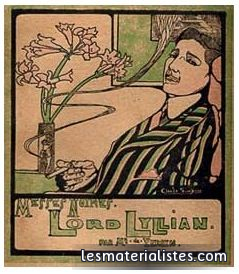

D'autres auteurs « fin de siècle » s'orienteront principalement dans la célébration de la « transgression », soit par le fantastique, soit directement par le pornographique Jean Lorrain (1855-1906), Marguerite Eymery dite Rachilde (1860-1953), Hugues Rebell (1867-1905), Fabrice Delphi (1877-1937).

La figure la plus connue reste cependant Jules Barbey d'Aurevilly (1808-1889), dont les romans et surtout la série des nouvelles Les Diaboliques exalte le mal et sa prégnance dans la société pour mieux mettre en avant le catholicisme mystique. Est particulièrement exemplaire a figure de la duchesse de Sierra-Leone, se faisant prostituée afin de mourir de MST pour se venger de son mari qui avait fait tuer son amant (avec qui elle n'avait pas couché).

« Voici la fin de l'oeuvre, typique du pathétique et du dramatique propre au « romantisme noir », au décadentisme :

Le lendemain, il était de bonne heure à la Salpêtrière. Il demanda le chapelain, — un vieux bonhomme de prêtre, — lequel lui donna tous les renseignements qu’il lui demanda sur le n° 119 qu’était devenue la duchesse d’Arcos de Sierra-Leone. La malheureuse était venue s’abattre où elle avait prévu qu’elle s’abattrait… À ce jeu terrible qu’elle avait joué, elle avait gagné la plus effroyable des maladies.

En peu de mois, dit le vieux prêtre, elle s’était cariée jusqu’aux os… Un de ses yeux avait sauté un jour brusquement de son orbite et était tombé à ses pieds comme un gros sou… L’autre s’était liquéfié et fondu… Elle était morte — mais stoïquement — dans d’intolérables tortures…

Riche d’argent encore et de ses bijoux, elle avait tout légué aux malades, comme elle, de la maison qui l’avait accueillie, et prescrit de solennelles funérailles. « Seulement, pour se punir de ses désordres, — dit le vieux prêtre, qui n’avait rien compris du tout à cette femme-là, — elle avait exigé, par pénitence et par humilité, qu’on mît après ses titres, sur son cercueil et sur son tombeau, qu’elle était une FILLE… REPENTIE.

— Et encore, ajouta le vieux chapelain, dupe de la confession d’une pareille femme, par humilité, elle ne voulait pas qu’on mît « repentie ».

Tressignies se prit à sourire amèrement du brave prêtre, mais il respecta l’illusion de cette âme naïve.

Car il savait, lui, qu’elle ne se repentait pas, et que cette touchante humilité était encore, après la mort, de la vengeance ! »

Voici également comment un article, intitulé Un attardé du romantisme : Jules Barbey d’Aurevilly et publié en 1902 dans la Revue des Deux Mondes, nous dresse le portrait de cet auteur célébrant un romantisme noir:

« Jules Barbey d’Aurevilly touchait à l’extrême vieillesse lorsqu’il vit briller pour lui les premiers feux de la gloire : il était définitivement classé parmi les curiosités de Paris.

De tout temps, on s’était retourné dans les rues sur son passage : son accoutrement faisait la joie des badauds. Mais peu à peu on arrivait à mettre un nom sur ce portrait descendu de son cadre.

Le nom sonnait bien, la figure ravinée semblait porter dans ses sillons la trace d’orages anciens, l’allure était cavalière, la voix était martiale, le chapeau à rebords de velours cramoisi était d’un mousquetaire, la cravate de dentelles était d’un gentilhomme, la redingote à jupe boullante et le pantalon collant à galon d’or étaient d’un dandy.

Le tout formait un composé qui réjouissait par l’incohérence. Paris a pour ceux qui l’amusent des trésors de sympathie (…).

L’esthétique du romantisme en fait de romans tient dans la recette célèbre : « Fabriquons des monstres. »

Barbey d’Aurevilly en fabrique avec application. C’est un monstre, de la catégorie des goules, que cette Vellini, la Malagaise, fille d’une duchesse et d’un toréador. Elle a bu du sang de son amant et lui a fait boire de son sang ; et l’auteur ne nous cache pas que telle est sans doute la cause qui rend leur union indissoluble.

Écrit-elle à son amant ? c’est bien entendu en lettres de sang. Ils ont eu un enfant : ils ont brûlé son cadavre. Mort et damnation !

— C’est un monstre que l’abbé Jehoel de la Croix-Jugan, véritable phénomène de laideur. Songez que pour ne pas survivre à une défaite des Chouans, cet hercule a tenté de se suicider, et que la décharge de son fusil lui a labouré le visage ; après quoi, les Bleus lui ont arraché les linges posés sur ses blessures, ont emporté des lambeaux de chair et promené sur cette face meurtrie des tisons enflammés. Ce n’est plus un visage qu’a Jehoel de la Croix-Jugan, c’est on ne sait quoi de tuméfié, de raviné, de mutilé qui n’a plus de nom dans aucune langue.

Tel qu’il est, le héros de l’Ensorcelée inspire l’amour. C’est pourquoi un mari jaloux l’abat d’un coup de feu au pied de l’autel. Depuis lors, c’est un fait qu’à la date anniversaire de ce tragique événement, l’église de Blanchelande s’éclaire d’une façon surnaturelle, et qu’au dernier coup de minuit, Jehoel de la Croix-Jugan revient achever de dire sa messe, si malencontreusement interrompue.

Car Barbey d’Aurevilly raffole du fantastique de la sorcellerie, des apparitions et des revenans.

— Voulez-vous enfin un type accompli de paria ? c’est le Prêtre marié. L’abbé Sombre val, prêtre défroqué, marié et veuf, revient vivre précisément dans son pays natal, parmi ceux dont il est le plus sûr d’être exécré. Il a une fille, Calixte, sujette à des crises de catalepsie. Le somnambulisme de la fille est le châtiment de l’apostasie du père.

C’est ainsi que le romancier a cru traduire l’idée chrétienne de l’expiation. Il était tout particulièrement fier de la création de la jeune malade Calixte, en qui il voyait un être tenant à peine à la terre, mitoyen entre la femme et l’ange.

De même le dénouement du roman l’enchantait par son horreur « shakspearienne. » On y voit l’abbé Sombreval déterrer avec ses ongles sa fille morte et se sauver en portant dans ses bras le cher cadavre. — Il est clair que ces personnages ne sont pas taillés sur le patron de l’humanité moyenne. L’auteur les a découpés en pleine fantaisie, comme autant de marionnettes horrifiques et cocasses.

Reste une dernière forme du romantisme dont Barbey d’Aurevilly ne pouvait manquer d’être dupe : c’est le satanisme.

Il consiste, comme on sait, a chercher dans la foi un condiment à la jouissance. Pour goûter la joie de blasphémer, il faut croire en Dieu. Le pécheur trouve à savourer sa faute un plaisir que les incrédules ne peuvent connaître. C’est le mot de la Napolitaine, regrettant que son sorbet ne fût pas un péché, pour le trouver meilleur.

Ce raffinement malsain a reçu chez nous son expression la plus complète dans la poésie de Baudelaire : aussi, lorsque les Fleurs du Mal parurent et firent scandale, Barbey d’Aurevilly s’empressa-t-il de se ranger parmi les plus chauds partisans de leur auteur.

Lui-même ne s’est pas tenu de s’essayer dans ce genre : de là les Diaboliques. Je n’engagerais personne à lire ce méchant recueil de nouvelles qui veulent être inconvenantes, car il n’est guère de lecture plus ennuyeuse. Et pourtant, il n’y a pas moyen sans cela de connaître pleinement l’âme de Barbey d’Aurevilly. C’était une âme éperdument naïve. Son innocence foncière éclate dans les efforts que fait le malheureux écrivain pour paraître pervers.

Les Diaboliquessont une manière de chef-d’œuvre : c’est le chef-d’œuvre de la candeur dans l’incongruité.»