Courbet, Laugée, Millet, Breton - 2e partie: le réalisme de Courbet

Submitted by Anonyme (non vérifié)La conception artistique de Gustave Courbet est indéniablement du réalisme ; toutefois, ce réalisme ne saurait être placé hors-contexte. Le réalisme de Gustave Courbet préfigure, au sens strict, le naturalisme d'Émile Zola : il se veut une représentation fidèle de la réalité, sans avoir à se soumettre à un idéalisme abstrait, ce qui ne veut pas dire qu'il soit un réalisme synthétique.

Voici Les casseurs de pierre (cliquer pour agrandir), un tableau emblématique de l'approche réaliste de Gustave Courbet dans ce qu'elle a de plus systématique, à défaut d'être synthétique, suivi d'une variante.

Dans une lettre de 1850 au théoricien réaliste Jules Champfleury, Gustave Courbet dit au sujet des Casseurs de pierre :

« C'est un tableau de Casseurs de pierres qui se compose de deux personnages très à plaindre ; l'un est un vieillard, vieille machine raidie par le service et l'âge ; la tête basanée et recouverte d'un chapeau de paille noire ; par la poussière et la pluie.

Ses bras qui paraissent à ressort, sont vêtus d'une chemise de grosse toile ; puis, dans son gilet à raies rouges se voit une tabatière en corne cerclée de cuivre ; à son genou posé sur une torche de paille, son pantalon de droguet qui se tiendrait debout tout seul à une large pièce, ses bas bleus usés laissent voir ses talons dans des sabots fêlés.

Celui qui est derrière lui un jeune homme d'une quinzaine d'années ayant la teigne ; des lambeaux de toile sale lui servent de chemise et laissent voir ses bras et ses flancs : son pantalon est retenu par une bretelle en cuir, et il a aux pieds les vieux souliers de son père qui depuis bien longtemps rient par bien des côtés. »

Voilà qui est une perspective bien plus proche du naturalisme d'Émile Zola, que du réalisme comme reflet synthétique de la réalité. C'est que Gustave Courbet représente toute une étape où le réalisme s'affirme, combinant exigence bourgeoise propre au développement du capitalisme et sens démocratique populaire.

À Anvers, lors d'une prise de parole pour défendre sa perspective, il avait ainsi affirmé que :

« Le réalisme est, par essence, l’art démocratique. »

Or, la démocratie est alors aussi portée par la bourgeoisie, tout au moins sa fraction la plus moderniste. S'il y a donc une dimension progressiste dans le réalisme, il n'en reste pas moins que c'est aussi l'expression d'une bourgeoisie moderniste face à la bourgeoisie conservatrice. Gustave Courbet, dans sa manière de voir les choses, a une approche reflétant tout à fait cet esprit moderniste.

A l'occasion, en 1855, d'une exposition temporaire de ses œuvres réalisée de manière autonome, suite au refus du jury du Salon de Paris de certaines de celles-ci, Gustave Courbet expliquait notamment au début du catalogue :

« Le titre de réaliste m'a été imposé comme on a imposé aux hommes de 1830 le titre de romantiques. Les titres en aucun temps n'ont donné une idée juste de choses : s'il en était autrement les oeuvres seraient superflues.

Sans m'expliquer sur la justesse plus ou moins grande d'une qualification que nul, il faut l'espérer, n'est tenu de bien comprendre, je me bornerai à quelques mots de développement pour couper court aux malentendus.

J'ai étudié, en dehors de tout esprit de système et sans parti pris, l'art des anciens et des modernes. Je n'ai pas plus voulu imiter les uns que copier les autres : ma pensée n'a pas été davantage d'arriver au but oiseux de « l'art pour l'art ». Non ! J'ai voulu tout simplement puiser dans l'entière connaissance de la tradition le sentiment raisonné et indépendant de ma propre individualité.

Savoir pour pouvoir, telle fut ma pensée. Être à même de traduire les mœurs, les idées, l'aspect de mon époque, selon mon appréciation, être non seulement un peintre, mais comme un homme, en un mot faire de l'art vivant, tel est mon but. »

D'un côté, on a tendanciellement une direction vers le réalisme socialiste, au sens d'un reflet synthétisé de la réalité, mais de l'autre, on a déjà l'ego de l'artiste « à part », voyant ce qu'il « voit » de manière unique.

Le grand souci est que le réalisme va, en France, s'arrêter à ce niveau. C'est la convergence entre la république et le socialisme qui apparaît déjà ici et d'ailleurs, à l'accusation qui lui est faite d'être un « peintre socialiste », Gustave Courbet répond :

« J'accepte bien volontiers cette dénomination. Je suis non seulement socialiste mais encore plus républicain, et en un mot partisan de toute révolution - et par dessus tout réaliste... Réaliste signifie aussi sincère de la vérité vraie. »

Pour cette raison, Gustave Courbet s'oppose fondamentalement à l'académisme et son éloge du monde grec, des grandes figures historiques idéalisées. Il mène ici une bataille à la fois réaliste et moderniste contre l'académisme. Il affirme ainsi :

« Un artiste n'a ni le droit, ni le moyen de représenter un siècle qu'il n'a pas vu, étudié à vif. Les figures des temps anciens, qui reviennent à satiété dans les œuvres modernes, n'ont aucune valeur.

Ce sont des fantaisies, des rêves d'archéologues. César, Jésus-Christ, Charlemagne et déjà Napoléon Ier se perdent dans les ténèbres de la légende.

Tout au plus serait-il possible de peindre Jésus Christ par approximation en prenant pour modèle un chrétien de nos jours dont la physionomie serait pour ainsi dire le vivant reflet du divin Maître ; mais quelle folie de rechercher dans des iconologies les véritables traits du Christ venu au monde à la fin de l'Empire romain !

La seule histoire à peindre, c'est l'histoire contemporaine. Le fanatisme de la tradition pousse l'artiste à répéter invariablement de vieilles idées, de vieilles formes et lui fait oublier à la fois sa propre personnalité, le présent et l'avenir.

Les statues de Pradier ne sont-elles pas de maigres pastiches de l'art grec ? Les toiles de M. Ingres ne sont-elles pas la caricature de quelques maîtres italiens, imitateurs eux-mêmes de l'antiquité ? Phidias et Raphaël étaient-ils des dieux ?

Et sommes-nous des ânes ? Notre siècle ne se relèvera pas de cette fièvre d'imitation qui l'a mis sur le flanc. « Phidias et Raphaël ont jeté leurs grappins sur nous ».

Les cousins, les héritiers, ou plutôt « les esclaves de ces grands hommes » sont des pédagogues infimes. Que nous enseignent-ils ? Rien. Jamais bon tableau ne sortira de l'Ecole des Beaux-Arts. Voyez la collection des Prix de Rome. Ils sont tous pareils et comme sortis d'un cliché.

Il n'y a donc de précieux que l'originalité, l'indépendance de l'artiste, et la leçon d'actualité que l'on peut tirer de ses ouvrages. A quoi lui servira de faire des tableaux à la manière de Raphaël, du Titien, de Véronèse ou de Rembrandt, si ce n'est à montrer sa prétentieuse impuissance ? »

Cela signifie, très concrètement, que Gustave Courbet s'oppose à la logique académique d'un système de références fondé sur l'antiquité gréco-romaine et sur la peinture italienne, dans la tradition de la Renaissance.

Pour autant, et c'est là le mal français, il ne parvient pas à se rattacher à la peinture flamande et au réalisme français d'Abraham Bosse, des frères Le Nain, dans leur perspective protestante qui était alors progressiste.

Gustave Courbet rompt avec l'académisme et assume de montrer le peuple, mais son réalisme est immédiat, il ne profite pas de l'esprit de synthèse, faisant qu'il n'y parviendra que rarement. Son tableau Bonjour Monsieur Gustave Courbet où il se présente rencontrant son mécène, témoigne de l'ego du peintre, de son refus de se plonger dans la réalité comme ensemble, au profit de la réalité vue par lui-même seulement.

L'incapacité de Gustave Courbet à se rattacher à la perspective historique du réalisme – avec les frères Le Nain, Abraham Bosse, dans la perspective protestante de la peinture flamande – va inévitablement l'amener, au mieux, à un réalisme allant en direction du naturalisme d'Émile Zola, qui sera développé par la suite.

Gustave Courbet peint ainsi des scènes du peuple, mais également de chasse, des femmes nues, des paysages, etc., dans une sorte de grand fourre-tout où il s'égare résolument, basculant plus dans le modernisme que dans le réalisme, annonçant la tendance systématisée par l'impressionnisme.

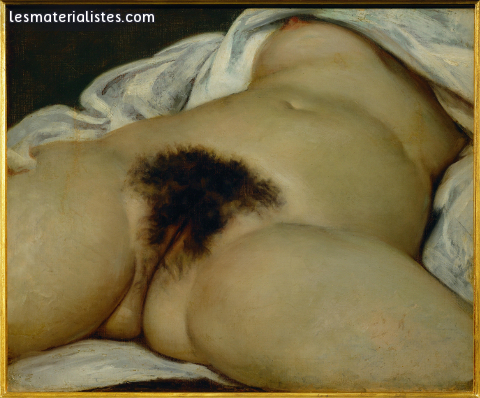

Voici des peintures de nues témoignant de cette orientation réaliste en partie seulement, se concentrant sur la libération de la représentation de la réalité de l'académisme, tout en basculant dans l'érotisme et l'exotisme de pacotille propre à la bourgeoisie moderniste.

Ce réalisme gâché – le tableau Les baigneuses, ci-dessus, est exemplaire à ce niveau – se retrouve dans les paysages et les scène de chasse, notion absurde propre à la passivité et à l'activité bourgeoises, classe s'appropriant la société alors. Si ces tableaux entrent en rupture complète avec l'académisme et son idéalisme, il ne s'agit pour autant que d'un réalisme dévoyé, d'un subjectivisme au service de la peinture de scènes sans profondeur, sans âme, sans reconnaissance de la dignité du réel, et a fortiori sans esprit de synthèse.

Gustave Courbet parvient, par moments, à représenter le peuple, mais on reconnaît immédiatement la vision « plate », non synthétisée, relevant du portrait froid, simplement représentatif, dans l'esprit d'un portrait vivant, sans réelle profondeur historique. La reconnaissance de la dignité du réel est présente, mais se cantonne, pour prendre une allégorie, dans le syndicalisme, sans aller à la révolution.

Le point culminant de cette tendance va être L'origine du monde, où le sens de la provocation s'allie à un réalisme qui a perdu la réalité de vue, pour sombrer dans l'immédiat, le pragmatique. L'œuvre a une démarche profondément anti-religieuse, donnant à l'origine de l'existence humaine une signification matérielle, à l'opposé de la genèse biblique. Toutefois, la dimension moderniste est ici évidente et le post-modernisme lui-même pourrait, depuis le XXe siècle, revendiquer ouvertement cette œuvre.

On comprend, avec ce basculement subjectiviste, que Gustave Courbet ait refusé de représenter une école, d'assumer de porter le réalisme, affirmant dans une lettre intitulée « Peut-on enseigner l'art » et publiée en 1861 :

« Je ne puis enseigner mon art, ni l'art d'une école quelconque, puisque je nie l'enseignement de l'art, ou que je prétends, en d'autres termes, que l'art est tout individuel, et n'est pour chaque artiste, que le talent résultant de sa propre inspiration et de ses propres études sur la tradition [...].

Aucune époque ne saurait être reproduite que par ses propres artistes, je veux dire les artistes qui ont vécu en elle. Je tiens les artistes d'un siècle pour radicalement incompétents à reproduire les choses d'un siècle précédent ou futur, autrement dit à peindre le passé ou l'avenir. C'est en ce sens que je nie l'art historique appliqué au passé....

Je tiens à dire aussi que la peinture est un art essentiellement concret et ne peut consister que dans la représentation des choses réelles et existantes. C'est une langue tout physique, qui se compose, pour moi, de tous les objets visibles, un objet abstrait, non visible, non existant, n'est pas du domaine de la peinture.

L'imagination en art consiste à savoir trouver l'expression la plus complète d'une chose existante, mais jamais à supposer ou à créer cette chose même.

Le beau est dans la nature, et se rencontre dans la réalité sous les formes les plus diverses.... le beau donné par la nature est supérieur à toutes les conventions de l'artiste. Le beau, comme la vérité, est une chose relative au temps où l'on vit et à l'individu apte à le concevoir. L'expression du beau est en raison directe de la puissance de perception acquise par l'artiste.

Avec de pareilles idées, concevoir le projet d'ouvrir une école pour y enseigner les principes de convention, ce serait rentrer dans des données incomplètes et banales qui ont jusqu'ici dirigé partout l'art moderne [...]. Jusqu'ici, l'art national n'a jamais existé. Il n'y eut que des tentatives individuelles et des exercices d'art imitant le passé [...].

Je ne puis qu'expliquer à des artistes, qui seraient mes collaborateurs et non mes élèves, la méthode par laquelle, selon moi, on devient peintre, par laquelle j'ai tâché moi-même de le devenir dès mon début, en laissant à chacun l'entière direction de son individualité, la pleine liberté de son expression propre dans l'application de cette méthode.

Quand je serai mort, il faudra qu'on dise de moi : celui-là n'a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n'est le régime de la liberté. »

Gustave Courbet se considérait comme un artiste et donc comme un républicain social ; c'est là la signification de sa participation à la Commune de Paris, où il fut élu et nommé président de la Commission artistique préposée à la conservation des musées et des objets d'arts. Cela lui valut une déchéance sociale complète à la défaite de la Commune, surtout pour avoir demandé à ce moment-là que soit déboulonné la colonne Vendôme, ce qui sera effectivement fait par la suite. Le nouveau régime condamnera Gustave Courbet à rembourser la reconstruction, mais celui-ci mourra en exil, après être passé à la prison Sainte-Pélagie, où il réalisa un autoportrait, que voici, suivi d'un autre autoportrait sous-titré Le désespéré et réalisé trente ans auparavant.