Le Parti Communiste français - 5e partie : Le Front populaire

Submitted by Anonyme (non vérifié)1. Avec les socialistes et les radicaux

La ligne de la SFIC est simple : il s’agit de pousser le front unique le plus loin possible. Mais la seule perspective que se donnent les communistes est celle, non pas de l’arrivée au pouvoir par la voie parlementaire, mais de la fusion avec les socialistes. Tel est le coeur de la stratégie communiste sur le plan international : qu’il n’y ait plus qu’un seul parti de la classe ouvrière. La logique se veut dialectique: puisque la bourgeoisie s’effondre, la classe ouvrière doit être la plus forte possible.

L’Internationale Communiste considère en effet que « la croissance du fascisme et sa victoire attestent non seulement la faiblesse de la classe ouvrière désorganisée à la suite de la politique scissionniste de la social-démocratie fondée sur la collaboration de classe avec la bourgeoisie, mais aussi la faiblesse de la bourgeoisie elle-même, qui tremble devant la réalisation de l’unité de lutte de la classe ouvrière, qui tremble devant la révolution et n’est plus à même de maintenir sa dictature par les vieilles méthodes de la démocratie bourgeoise. » (Résolution du septième congrès, 1935)

L’Internationale Communiste considère en effet que « la croissance du fascisme et sa victoire attestent non seulement la faiblesse de la classe ouvrière désorganisée à la suite de la politique scissionniste de la social-démocratie fondée sur la collaboration de classe avec la bourgeoisie, mais aussi la faiblesse de la bourgeoisie elle-même, qui tremble devant la réalisation de l’unité de lutte de la classe ouvrière, qui tremble devant la révolution et n’est plus à même de maintenir sa dictature par les vieilles méthodes de la démocratie bourgeoise. » (Résolution du septième congrès, 1935)

Mais Thorez a sa propre interprétation de cette ligne et veut intégrer les classes moyennes dans un vaste « rassemblement populaire ». Voilà pourquoi la SFIC propose le 9 octobre 1934 que le pacte soit ouvert à d’autres forces nouvelles et que soit réalisée l’unité syndicale. Maurice Thorez fait ainsi à Nantes, à la veille du congrès du parti radical, la proposition d’organiser, « face au front de la réaction et du fascisme, le Front Populaire de la Liberté, du Travail et de la Paix. » (L’Humanité, 25 octobre 1934).

Le refus socialiste et radical ne change en rien la donne : la SFIC est en première ligne pour affronter les fascistes de l’automne 1934 à l’été 1935, notamment à Amiens et Chartres. Des mouvements d’ouvriers se lancent à Paris, Roanne, Lille, en Lorraine, ainsi que de chômeurs, qui sont également soutenus par les municipalités communistes.

Les petits paysans manifestent en décembre 1934, alors que l’ARAC obtient son admission à la Confédération Générale des Anciens Combattants, qui groupe deux millions et demi d’adhérents et qu’est formée l’Association des Officiers et Sous-Officiers de réserve républicains.

Le Comité de Vigilance antifasciste des Intellectuels voit également son audience s’élargir ; fondé le 5 mars 1934 par Paul Langevin, Professeur au Collège de France et Paul Rivet, Professeur au Muséum, le manifeste expliquait :

« Aux Travailleurs Unis, Par-dessus toute divergence, devant le spectacle des émeutes fascistes de Paris et de la résistance populaire qui seule leur a fait face, nous venons déclarer à tous les travailleurs, nos camarades, notre résolution de lutter avec eux pour sauver contre une dictature fasciste ce que le peuple a conquis de droits et de libertés publiques. Nous sommes prêts à tout sacrifier pour empêcher que la France ne soit soumise à un régime d’oppression et de misère belliqueuses.

Nous flétrissons l’ignoble corruption qu’ont étalée les scandales récents. Nous lutterons contre la corruption ; nous lutterons aussi contre l’imposture. Nous ne laisserons pas invoquer la vertu par les corrompus et les corrupteurs. La colère que soulève les scandales de l’argent, nous ne la laisserons pas détourner par les banques, les trusts, les marchands de canons, contre la République qui est le peuple travaillant, souffrant, pensant et agissant pour son émancipation.

Nous ne laisserons pas l’oligarchie financière exploiter comme en Allemagne le mécontentement des foules gênées ou ruinées par elle. Camarades, sous couleur de révolution nationale, on nous prépare un nouveau Moyen Âge. Nous, nous n’avons pas à conserver dans le monde présent, nous avons à le transformer, à délivrer l’État de la tutelle du grand capital - en liaison intime avec les travailleurs. Notre premier acte sera de former un comité de vigilance qui se tiendra à la disposition des organisations ouvrières. Que ceux qui souscrivent à nos idées se fassent connaître. »

Un nouveau front est également fondé en 1934, le Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme, qui prend la suite de l’Union fraternelle des femmes contre la guerre impérialiste, formée en 1927 et possédant en 1930 74 sections pour 1500 membres. C’est également un témoignage de l’accroissement de l’implication des femmes, surtout dans la jeunesse, avec notamment 73 déléguées sur les 442 du congrès de Marseille de 1935 de la Jeunesse Communiste, et avec le premier congrès en décembre 1936 de l’Union des Jeunes Filles de France, rassemblant 600 déléguées et 9643 adhérentes.

Un nouveau front est également fondé en 1934, le Comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme, qui prend la suite de l’Union fraternelle des femmes contre la guerre impérialiste, formée en 1927 et possédant en 1930 74 sections pour 1500 membres. C’est également un témoignage de l’accroissement de l’implication des femmes, surtout dans la jeunesse, avec notamment 73 déléguées sur les 442 du congrès de Marseille de 1935 de la Jeunesse Communiste, et avec le premier congrès en décembre 1936 de l’Union des Jeunes Filles de France, rassemblant 600 déléguées et 9643 adhérentes.

Le 1er mai 1935 les manifestations unitaires socialistes-communistes sont un énorme succès (notamment à Paris, Marseille, Toulouse, Mulhouse, Douai, Tours). Aux élections municipales également en mai, la SFIC a appelé à soutenir les candidats radicaux hostiles au gouvernement là où ils sont en tête au premier tour. A Saint-Etienne il y a même une liste commune fondée sur un programme de Front Populaire alors que dans le Var, lors d’élections partielles, un communiste est élu député en battant au second tour un socialiste du courant « néo-socialiste », preuve que la base socialiste va vers la gauche. En juin 1935, le congrès socialiste de Mulhouse marque la victoire de la ligne en faveur du Front Populaire et le 3 juillet le parti radical décide de se joindre aux socialistes et aux communistes pour faire du 14 juillet une journée de lutte antifasciste.

Celle-ci est un succès notable : 500 000 personnes à Paris, 100 000 à Marseille, 60 000 à Toulouse, 30 000 à Saint-Nazaire... Partout les manifestants ratifient le « serment du Front Populaire » : « Nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine. »

Le choix de la date n’est pas un hasard et révèle le grand écart que fait la SFIC. Au sujet de la politique d’ouverture aux radicaux, Maurice Thorez révélera même dans sa biographie : « Le matin même du meeting de Nantes, je reçus, transmis par le dirigeant d’un Parti frère, le conseil de renoncer à la formule et à l’idée du Front Populaire. Je répondis que je prenais dans quelques minutes le train pour Nantes et que j’y prononcerai le discours appelant les radicaux à l’organisation du Front Populaire, comme le Bureau politique m’en avait donné le mandat. » (Maurice Thorez, Fils du peuple, 1960).

Le choix de la date n’est pas un hasard et révèle le grand écart que fait la SFIC. Au sujet de la politique d’ouverture aux radicaux, Maurice Thorez révélera même dans sa biographie : « Le matin même du meeting de Nantes, je reçus, transmis par le dirigeant d’un Parti frère, le conseil de renoncer à la formule et à l’idée du Front Populaire. Je répondis que je prenais dans quelques minutes le train pour Nantes et que j’y prononcerai le discours appelant les radicaux à l’organisation du Front Populaire, comme le Bureau politique m’en avait donné le mandat. » (Maurice Thorez, Fils du peuple, 1960).

Car Thorez va très loin dans la politique d’ouverture et ses positions se cristallisent au huitième congrès de la SFIC. L’orientation idéologique change du tout au tout, s’appuyant sur la « république » et la « démocratie ».

Dans son rapport au congrès, intitulé « L’union de la nation française », Thorez affirme : « La véritable réconciliation nationale ne peut se fait que dans la lutte contre les deux cents familles et leurs instruments fascistes. Et qui peut le mieux organiser et diriger cette lutte, sinon notre Parti Communiste, le parti de la classe ouvrière, en qui s’incarne l’avenir du pays ? Nous sommes, nous les communistes, les héritiers de la pensée révolutionnaire des encyclopédistes du XVIIIème siècle, de ceux qui préparèrent, par leurs écrits, la Grande Révolution... Nous sommes les héritiers de l’audace et de l’énergie révolutionnaires des Jacobins qui ont donné à la France et au monde les meilleurs exemples de révolution démocratique. Lénine disait souvent : « Les bolchéviks sont les Jacobins de la révolution prolétarienne. » Nous sommes soucieux de l’avenir de notre pays, du nombre, de la santé de ses enfants, de l’abondance et de la qualité de la production matérielle et intellectuelle, du rayonnement de sa culture; nous voulons lui rendre la prospérité dans le travail, le bonheur et la paix. »

Le mot d’ordre adopté par le huitième congrès est « En avant pour une France libre, forte et heureuse ! » ; sont adoptés un « Manifeste au peuple de France » et un « Programme de salut national ».

Le mot d’ordre adopté par le huitième congrès est « En avant pour une France libre, forte et heureuse ! » ; sont adoptés un « Manifeste au peuple de France » et un « Programme de salut national ».

Pareillement, le discours prononcé par Thorez au micro de Radio-Paris, le 17 avril 1936, pour les élections, montre la dimension de ses choix : « Nous avons oeuvré à l’unité entre les travailleurs des villes et des champs, entre les travailleurs manuels et les intellectuels. Nous sommes heureux d’avoir propagé l’idée du Front populaire du travail, de la liberté et de la paix, et de collaborer loyalement à une action commune avec les radicaux, les républicains et les démocrates. Nous avons travaillé à l’union de la jeunesse de France.

Et maintenant, nous travaillons à l’union de la nation française contre les deux cent familles et leurs mercenaires. Nous travaillons à la véritable réconciliation du peuple de France. Nous te tendons la main, catholique, ouvrier, employé, artisan, paysan, nous qui somme des laïcs, parce que tu es notre frère et que tu es, comme nous, accablé par les mêmes soucis. Nous te tendons la main, volontaire national, ancien combattant devenu Croix de Feu, parce que tu es un fils de notre peuple, que tu souffres comme nous du désordre et de la corruption, parce que tu veux comme nous éviter que le pays ne glisse à la ruine et à la catastrophe.

Nous sommes le grand Parti communiste, aux militants dévoués et pauvres, dont les noms n’ont jamais été mêlés à aucun scandale et que la corruption ne peut atteindre. Nous sommes les partisans du plus pur et du plus noble idéal que puissent se proposer les hommes. Nous, communistes, qui avons réconcilié le drapeau tricolore de nos pères et le drapeau rouge de nos espérances, nous vous appelons tous, ouvriers, paysans et intellectuels, jeunes et vieux, hommes et femmes, vous tous, peuple de France, à lutter avec nous et à vous prononcer le 26 avril: Pour le bien-être, contre la misère... Pour la liberté, contre l’esclavage... Pour la paix, contre la guerre... »

Nous sommes le grand Parti communiste, aux militants dévoués et pauvres, dont les noms n’ont jamais été mêlés à aucun scandale et que la corruption ne peut atteindre. Nous sommes les partisans du plus pur et du plus noble idéal que puissent se proposer les hommes. Nous, communistes, qui avons réconcilié le drapeau tricolore de nos pères et le drapeau rouge de nos espérances, nous vous appelons tous, ouvriers, paysans et intellectuels, jeunes et vieux, hommes et femmes, vous tous, peuple de France, à lutter avec nous et à vous prononcer le 26 avril: Pour le bien-être, contre la misère... Pour la liberté, contre l’esclavage... Pour la paix, contre la guerre... »

Cette ligne, remettant en cause l’identité de la SFIC au profit d’une idéologie plus proche de l’idéologie dominante, transforme l’organisation ; dans l’historiographie universitaire on parle de la fin de la « secte stalinienne ». Il y a déjà un afflux massif d’adhérents, ceux-ci passant de 30 000 en janvier 1934 à 74 400 en janvier 1936. Une progression énorme qui est naturellement incompatible avec l’encadrement via des cadres réellement formés.

Ces adhérents sont qui plus est, en 1936, organisés dans 776 cellules d’entreprises et 3445 cellules locales, c’est-à-dire qu’on est loin de la bolchévisation et du Parti fondé sur les cellules d’entreprise. Cela est d’autant plus vrai qu’en mars 1936 la CGT et la CGTU se sont unifiées sur une base d’« indépendance du mouvement syndical », avec interdiction du cumul des mandants politiques et des postes de direction confédérale. Pareillement, les Jeunesses Communistes sont passées à 30 000 membres au lieu de 3500. L’Humanité tire quant à elle à 250 000 exemplaires la semaine et 350 000 le dimanche, étant diffusée par 500 cellules et 400 comités de défense de l’Humanité. Toute cette évolution est visible à travers l’évolution dans l’organisme généré par la SFIC dans le domaine du sport.

Le sport fait en effet partie de la vie quotidienne des masses et des structures populaires existent depuis le début du 20ème siècle, avec notamment l’Union Sportive du Parti Socialiste fondée en en novembre 1907, qui concurrence des structures bourgeoises (USFSA, USGF, UVF...) ou religieuses, comme les catholiques de la Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France (FSGPF, aujourd’hui FSCF). Le 1er janvier 1909 avait été fondée la Fédération Sportive Athlétique Socialiste (FSAS), devenue en 1913 la Fédération Socialiste des Sports et Gymnastique (FSSG) après que les groupes de gymnastes ouvriers l’aient rejoint, puis en 1919 la Fédération Sportive du Travail (FST), dont l’objectif est de « créer à la portée de la classe ouvrière des centres de distraction qui se développeront à côté du Parti et qui seront cependant pour le parti des centres de propagande et de recrutement ».

Le sport fait en effet partie de la vie quotidienne des masses et des structures populaires existent depuis le début du 20ème siècle, avec notamment l’Union Sportive du Parti Socialiste fondée en en novembre 1907, qui concurrence des structures bourgeoises (USFSA, USGF, UVF...) ou religieuses, comme les catholiques de la Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France (FSGPF, aujourd’hui FSCF). Le 1er janvier 1909 avait été fondée la Fédération Sportive Athlétique Socialiste (FSAS), devenue en 1913 la Fédération Socialiste des Sports et Gymnastique (FSSG) après que les groupes de gymnastes ouvriers l’aient rejoint, puis en 1919 la Fédération Sportive du Travail (FST), dont l’objectif est de « créer à la portée de la classe ouvrière des centres de distraction qui se développeront à côté du Parti et qui seront cependant pour le parti des centres de propagande et de recrutement ».

La FST scissionna à son congrès de Montreuil en juillet 1923, avec une branche liée à la SFIO et appelée USSGT, l’Union des Sociétés Sportives et Gymnique du Travail (6000 membres), la FST (12 000 membres) restant liée à la majorité devenue communiste et devenant membre de l’Internationale Rouge des Sports. La FST mène une activité qui est de fait autonome : premières excursions d’athlètes soviétiques en France, campagnes contre le sport bourgeois et la préparation militaire, délégations françaises en URSS, opposition aux pratiques social-démocrates de l’USSGT. La ligne est très claire ; le Parti Communiste interdit à ses membres et à leurs enfants « de pratiquer les sports dans une fédération autre que la FST, dans les endroits ou cette organisation possède un club » (3ème congrès National, tenu à Lyon les 20 au 23 janvier 1924). Elle est totalement autonome des structures institutionnelles ainsi que des associations acceptant les règles « apolitiques » du sport officiel.

Le triomphe de la ligne de Thorez apparaît de la manière suivante : si, auparavant, la FST privilégiait la culture physique, liée à la question de la santé des masses, la ligne qui va de plus en plus prédominer est celle du loisir, et principalement le plaisir de « taper dans un ballon ».

Le triomphe de la ligne de Thorez apparaît de la manière suivante : si, auparavant, la FST privilégiait la culture physique, liée à la question de la santé des masses, la ligne qui va de plus en plus prédominer est celle du loisir, et principalement le plaisir de « taper dans un ballon ».

C’est le triomphe du football : en 1909 il y avait 11 équipes pour 6 clubs, en 1914 41 équipes pour 31 clubs, en 1927 la FST avait 160 équipes, au moment du Front populaire leur nombre passe à 783. Lorsqu’a lieu le congrès constitutif du 24 décembre 1934 qui marque la fusion de l’USSGT et de la FST dans la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), un footballeur sur trois est alors lié à la FSGT.

C’est dans ce cadre qu’avait eu lieu en août 1934 la « coupe du monde du football ouvrier », avec une finale au vélodrome Buffalo à Montrouge en banlieue parisienne, opposant l’équipe d’URSS à la formation norvégienne liée aux socialistes. Le football devient au centre du quotidien comme en témoigne la grandiloquence des noms de coupes (coupe de l’Humanité en 1908, coupe nationale Jean Jaurès en 1920, challenge Salengro du sport corporatif en 1937) ou des clubs (Prolétarienne Clichoise, Églantine sportive Meudonnaise) voire des stades (stade Lénine à Ivry, stade Karl Marx à Villejuif).

Ainsi, avec la fusion des structures communistes et socialistes, on passe du « sport prolétarien » sans compromis à la simple promotion du « sport populaire ». Les structures sportives ne sont plus censées préfigurer la société d’après la révolution, mais consistent en des fédérations mettant en avant une certaine éthique, associée à des revendications. L’efficacité, le caractère « technique », l’emportent sur le politique. La charte de l’unité est sans équivoques : « La fédération Unique se fixe la tâche de gagner à sa cause tous les travailleurs qui pratiquent le sport. Elle déclare être ouverte à tous les travailleurs sans distinction de tendance politique, économique ou philosophique. [...] Elle prend la défense des intérêts sportifs de tous les travailleurs. »

La FSGT, à partir de sa participation au Front Populaire, conclut des ententes avec d’autres organisations sportives (comme la Fédération Française de Basket-Ball en octobre 1937) et cherche à s’intégrer au paysage sportif général. Son élargissement va de pair avec cette ouverture aux structures institutionnelles : 20 000 adhérents en 1934, 50 000 au début 1935, 80 000 à la mi-1935, 120 000 en 1938.

2. Le soutien au gouvernement

La ligne électorale du Front Populaire était simple : pour la défense des libertés (désarmement et dissolution des ligues factieuses, amnistie générale, application et respect du droit syndical...), pour la défense de la paix (nationalisation des industries de guerre et abolition du commerce privé des armes, soutien à la Société des Nations...), et soutien économique et social aux masses victimes de la crise : restauration du pouvoir d’achat, réduction de la semaine de travail sans réduction de salaire, grands travaux d’utilité publique, réforme fiscale, contrôle des sorties de capitaux...

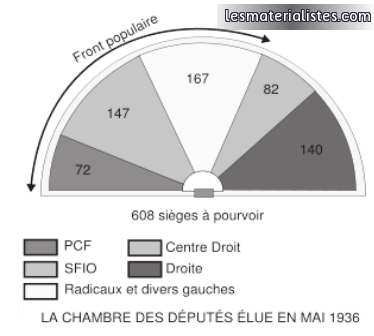

Dans le prolongement de la lutte antifasciste et du front unique à la base, le Front Populaire est porté par les organisations de masse de la SFIC, de la SFIO et d’autres structures, amenant la victoire électorale aux élections des 26 avril et 3 mai 1936. La SFIO obtient 149 députés pour presque deux millions de voix, la SFIC 72 députés pour un peu plus de 1,5 millions de voix (contre 790 000 en 1932), le parti radical en a 109 pour un peu moins de 1,4 millions de voix. 337 députés sur 559 soutiennent le Front Populaire.

Le bastion de la SFIC est Paris et sa banlieue immédiate qui regroupent 32 députés, et même 43 si l’on compte toute la région parisienne. Régions industrielles, le Nord élit 6 députés, les Bouches-du-Rhône 3, le

Rhône 2 et le Gard 2 ; la SFIC a également deux députés dans le Lot-et-Garonne, le Var, la Dordogne, les Alpes-Maritimes, zones rurales ou marquées par la petite-bourgeoisie.

Le lendemain de la victoire est marquée par une vague de grèves dans des usines d’aviation, au Havre, à Toulouse et à Courbevoie. Trois semaines après les élections, 600 000 manifestants se regroupent pour célébrer la Commune de Paris, et dès le lendemain, une nouvelle vague de grève se développe en région parisienne, que les 30 000 ouvriers de l’usine Renault sur l’île Séguin à Boulogne Billancourt rejoignent le 28 mai.

Le 2 juin, une nouvelle vague s’ajoute, dans la chimie, l’alimentation, le textile, l’ameublement, le pétrole, la métallurgie, les mines... Le 5 on a même des catégories de travailleurs qui font grève pour la première fois ou presque : vendeurs de journaux, tenanciers de kiosques, employés de salles de spectacles, commis, garçons de café, coiffeurs... 12 000 entreprises sont en grève, 9000 sont témoin d’une occupation, pour 2 millions de travailleurs en grève. Il y a même des bals dans certaines usines, des défilés en fanfares. Les revendications sont très largement victorieuses et on a une situation historiquement cocasse : Marceau Pivert, dirigeant socialiste du courant « gauche révolutionnaire » (avec Daniel Guérin), totalement opposé au Front Populaire et lié au trotskysme publie un article pour y affirmer que... « Tout est possible ».

Ironie de l’histoire, la réponse faite à cette ligne passée de l’anti-Front Populaire à sa célébration romancée (romanesque ?) est faite par Marcel Gitton au nom de la SFIC, avec l’article « Tout n’est pas possible ». Gitton, à la SFIC depuis 1920 et justement élu député de la Seine en 1936, est l’un des plus hauts responsables de la SFIC, avec Maurice Thorez et Jacques Duclos (pour l’anecdote, Gitton qui, ici, agit sur ordre du Parti Communiste, a en fait été retourné et est devenu un agent des services secrets. En septembre 1939 il fondera le parti collaborationniste « parti ouvrier et paysan français » et sera exécuté par la Résistance).

Car pour la SFIC, le mouvement de masses doit être compris selon la tendance historique de l’unité des organisations ouvrières. La révolution n’apparaît pas comme horizon immédiat, surtout face au fascisme et à la tendance à la guerre se développant dans toute l’Europe.

Maurice Thorez appelle ainsi, au nom du Comité Central de la SFIC, le mouvement à cesser pour laisser se faire l’expérience du Front Populaire : « Si le but maintenant est d’obtenir satisfaction pour les revendications de caractère économique tout en élevant progressivement le mouvement des masses dans sa conscience et son organisation, alors il faut savoir terminer dès que satisfaction a été obtenue. Il faut même savoir consentir au compromis si toutes les revendications n’ont pas encore été acceptées, mais si l’on a obtenu la victoire sur les plus essentielles et les plus importantes des revendications. »

C’est le triomphe d’une ligne totalement économiste, allant à l’opposé du soutien à l’expérience des masses dans leur lutte, comme en témoigne l’échec à réaliser les comités élus du Front Populaire en raison du refus socialiste. La SFIO n’a même pas répondu aux initiatives de la SFIC à ce sujet et la question de l’unité ouvrière sur le plan politique mise de côté, Maurice Thorez et la direction de la SFIC se contentent d’une nouvelle légitimité et des 1500 nouveaux adhérents par jour. La SFIC, sans portefeuille ministériel, soutient alors un gouvernement qui amène toute une série de progrès sociaux.

Les accords de Matignon du 7 juin 1936 amènent une augmentation moyenne des salaires de 12%, il y a pour la première fois des congés payés, de deux semaines, la semaine de travail passe de 48 à 40 heures, des conventions collectives. Il y a des nationalisations, dans l’industrie aéronautique, l’armement, les chemins de fer avec la naissance de la SNCF, une politique de grands travaux, le prolongement de la scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans... Et également la naissance du musée d’art moderne, celui des arts et traditions populaires, celui de l’Homme, mais aussi des structures parmi les plus modernes de la république : le CNRS puis l’ENA, dont les plans établis ne seront réalisés qu’en 1945 en raison de la guerre. Le gouvernement renforce donc les structures étatiques que la SFIC, théoriquement bolchévique, était censé détruire.

La SFIC met fin au théâtre ouvrier autonome, et n’arrive même pas à imposer que le nouveau ministre socialiste en charge du cinéma enlève l’interdiction de diffuser La vie est à nous, film tourné en février et mars 1936 pour être diffusé dans la campagne électorale. Financé par une collecte publique (50 kg de pièces) et la SFIC, il a été coréalisé par Jean Renoir, André Zwobada, Jacques Becker, Jean-Paul Le Chanois, et Paul Vaillant-Couturier qui affirme dans l’Humanité du 2 octobre 1936 que ce film « donne déjà une idée de ce que pourra être le film français lorsqu’il sera dégagé de la servitude de l’argent et qu’il sera le film du peuple ».

Le film est sur la ligne du Front Populaire selon l’interprétation de Thorez : il s’ouvre sur un cours de géographie, dans une école primaire de banlieue, où devant une carte de France, les enfants s’interrogent sur le pourquoi de leur misère et la réponse est fournie par un choeur parlé « La France n’est pas aux français, car elle est aux 200 familles, la France n’est pas au français, car elle est à ceux qui la pillent. » Le Temps des cerises de Le Chanois sorti en juillet 1937 ne connaîtra pareillement qu’une diffusion confidentielle ; ces films font partie de toute une série faite dans les années 1930 (La grande espérance, Fils du peuple, Sur les routes d’acier, La relève, Les métallos...).

Le Secours Rouge, fondé en 1923 et membre du Secours Rouge International chargé de défendre les révolutionnaires emprisonnés, devient le « Secours populaire de France et des colonies. »

Le Secours Rouge, fondé en 1923 et membre du Secours Rouge International chargé de défendre les révolutionnaires emprisonnés, devient le « Secours populaire de France et des colonies. »

Le résultat est le même pour le sport populaire autonome : la ligne sportive est très nettement en faveur du régime. Le socialiste Léo Lagrange, sous-secrétaire d’État a la jeunesse et aux loisirs du Front Populaire, affirme ainsi : « Notre but simple et humain, est de permettre aux masses de la jeunesse française de trouver dans la pratique des sports, la joie et la santé et de construire une organisation des loisirs telle que les travailleurs puissent trouver une détente et une récompense a leur dur labeur. » (Discours radiodiffusé du 10 juin 1936). On est éloigné au possible d’une ligne communiste prônant l’insurrection. De fait, la FSGT avait elle-même contribué au projet électoral avec son document « Pour une jeunesse Saine Forte et joyeuse », Lagrange satisfaisant d’ailleurs l’une des principales revendications de la FSGT : l’instauration du « Brevet sportif populaire ». Et si la FSGT aura un engagement en faveur des anti-jeux olympiques de Berlin (« Pas un sou, pas un homme pour les JO de Berlin ! ») avec sa présence aux Olympiada Popular de Barcelone qui sont finalement annulées, les sportifs assistant aux premiers combats armés alors que Franco mène son putsch, le gouvernement du Front Populaire pratique lui la « non-intervention ».

Une sélection de joueurs FSGT de la métallurgie parisienne affronte le 6 mars 1937 l’équipe de Barcelone à la piste municipale de Vincennes, mais les gouvernements français et britannique pactisent avec Hitler en signant l’accord de Munich le 28 septembre 1938, au dépens de la Tchécoslovaquie. Si la SFIC sauve l’honneur c’est grâce aux Brigades Internationales organisées par l’Internationale Communiste, 8500 volontaires s’engageant en France pour aller se battre contre les franquistes, au grand dam du gouvernement Léon Blum. 40 000 travailleurs avaient défilé le 9 août 1936 à l’appel du Rassemblement Universel de la Paix, aux cris de... « Des armes pour l’Espagne ! A bas le fascisme ! »

A côté de cette contradiction qui ne démasque pas réellement la social-démocratie en raison du Front Populaire, l’extrême-droite sort renforcée sur le plan organisationnel : interdites en 1936, les Croix de Feu deviennent le parti social français, qui a en 1939 entre 500 000 et 1,2 millions d’adhérents, un score de 15% aux municipales et une devise que reprendra Vichy : « Travail, Famille, Patrie ». Pareillement, Jacques Doriot, le maire de Saint-Denis exclu de la SFIC, avait fondé en 1936 le « parti populaire français », et soutenu la naissance du Front de la Liberté, regroupant autour de lui les militants de l’ex parti franciste, du centre de propagande des républicains nationaux, de la fédération républicaine, du parti agraire et paysan français, du parti républicain national et social...

La SFIC tente même de participer au gouvernement, en affirmant en juin 1937 être « prêt à prendre toutes ses responsabilités dans un gouvernement renforcé et constitué à l’image du Front populaire, pour le salut de la France, de la démocratie et de la paix » (Résolution du Comité Central du 15 juin 1937, paru dans l’Humanité du 16). Car c’est le chemin de la légalité que choisit la SFIC, qui compte à son neuvième congrès (décembre 1937 à Arles), 341 000 membres, soit 254 098 membres de plus en onze mois ! La base a quadruplé, c’est-à-dire que les nouveaux adhérents représentent l’écrasante majorité de l’organisation ! Le nombre de cellules est également révélateur, avec 12 992 cellules dont 4041 d’entreprises contre 4321 auparavant, dont 776 d’entreprises.

La Jeunesse Communiste a quant à elle 85 455 adhérents et l’Union des Jeunes Filles de France 17 527. Sur le plan organisationnel, la SFIC transformée par le Front Populaire n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était et Thorez élabore même une théorie nouvelle, « démocratique ». Dans son rapport au congrès, il affirme que « L’existence du Front populaire et son bilan de réalisations répondent à la question que nous nous sommes posée et disent : le rôle de la démocratie n’est pas achevé.

La Jeunesse Communiste a quant à elle 85 455 adhérents et l’Union des Jeunes Filles de France 17 527. Sur le plan organisationnel, la SFIC transformée par le Front Populaire n’a plus rien à voir avec ce qu’elle était et Thorez élabore même une théorie nouvelle, « démocratique ». Dans son rapport au congrès, il affirme que « L’existence du Front populaire et son bilan de réalisations répondent à la question que nous nous sommes posée et disent : le rôle de la démocratie n’est pas achevé.

Car le Front populaire n’a pas seulement permis de défendre les avantages antérieurs des masses laborieuses, il leur a apporté de nouvelles satisfactions d’ordre économique, social et culturel. Le Front populaire n’a pas seulement permis de défendre les libertés démocratiques, il les a étendues, notamment avec la reconnaissance de fait des syndicats et l’institution des délégués d’usine. Le Front populaire est donc un nouveau progrès de la démocratie. »

Le but n’est clairement plus de temporiser pour se renforcer et d’affaiblir le fascisme ; au contraire, la SFIC se lance à la conquête des municipalités, avec une politique populaire de modernisation, comme avec « l’école la plus moderne de France » à Villejuif que la municipalité communiste (le maire est Paul-Vaillant Couturier depuis 1929) nomme « école Karl Marx ».

Construite en 1932-1933 par l’architecte André Lurçat, le groupe scolaire est réalisé en béton armé, avec des toits-terrasses et de longues verrières aux menuiseries métalliques de couleur rouge foncé. L’ensoleillement et l’hygiène ont été au centre des préoccupations d’une « école où l’enfant est roi ». L’architecture soviétique a de fait un énorme impact de par sa cohérence et sa logique populaire, au point que dans la Nouvelle Revue Critique on peut lire au sujet de l’avant-garde architecte française qu’ils sont « des maniaques qui veulent nous bolchéviser en nous imposant leurs termitières bétonnées, leurs cellules de fer, de verre et de ciment ».

Mais ce qui compte ici c’est la naissance d’une culture municipale. La SFIC devient un parti légal, dont les élus et les membres se réunissent légalement. Georges Marrane est une figure de ce courant : grand amateur de boxe et de football, il fut maire d’Ivry-sur-Seine de 1925 à 1965 (si l’on enlève les années d’occupation où il fut une figure de la Résistance) et à l’origine de tous les « essais » de la politique municipale communiste. Il sera ministre de la Santé publique et de la population dans le gouvernement Paul Ramadier du 22 janvier au 4 mai 1947, député, candidat pour le PCF à l’élection présidentielle du 21 décembre 1958 (13,1% des suffrages dans le collège des grands électeurs), sénateur, conseiller général.

Georges Marrane est le symbole de la « banlieue rouge », bataille initiée dès les années 1920 et devenue une fin en soi avec la légitimité apportée par le Front Populaire. Les municipalités fonctionnent en vase clos, vivant des taxes professionnelles et gagnant la population par les logements sociaux (dont les Habitations Bon Marché de Vitry et Ivry sont les « modèles » préfigurant la fascination pour les « grands ensembles »), les crèches, la culture (bibliothèques, maisons de la culture) et le sport (stades, parcs de loisirs), et surtout se maintenant sur le plan organisationnel grâce aux élus, aux cantines, aux syndicats, à tous les coups de mains « techniques » qu’apporte le fait de tenir la mairie.

La SFIC est également fortement travaillée en son sein par l’idéologie des « mal-lotis », ces classes moyennes qui ont sont mécontentes de leur achat de pavillon et soutiennent la SFIC au moment du Front populaire (période où la Vatican donne à un prêtre la première autorisation de faire des « sermons radiophoniques » en leur direction). Au moment de la fin du Front Populaire en 1938, la SFIC a obtenu sa légitimité, mais a perdu toute capacité d’initiative, a bouleversé son identité et se retrouve totalement désarmé sur le plan de la combativité.

3. Document : Dimitrov sur le front unique

Georgi Dimitrov (1882-1949), révolutionnaire bulgare, a été la grande figure de l’Internationale Communiste dans les années 1930, de par ses analyses sur le « front unique » antifasciste et par son procès retentissant en Allemagne nazie, où il fera un réquisitoire contre le fascisme. Dans l’extrait présenté ici, tiré de L’Union soviétique et la classe ouvrière des pays capitalistes, écrit en 1937, Dimitrov fournit l’interprétation de la situation en Europe faite alors par l’Internationale Communiste à la lumière du rapport de force entre bolchévisme et social-démocratie au sein de la classe ouvrière.

« En ces vingt années, pendant la crise économique mondiale surtout, les masses travailleuses des pays capitalistes ont subi bien des souffrances, bien des épreuves ; leur douloureuse expérience leur a appris bien des choses. La victoire définitive et sans retour du socialisme en U.R.S.S., d’une part, et les enseignements des défaites momentanées que le fascisme a infligées à la classe ouvrière en Allemagne surtout, d’autre part, ont sapé l’influence du social-démocratisme non seulement dans la classe ouvrière,mais aussi au sein des partis socialistes eux-mêmes, ainsi que dans les syndicats qui se trouvent sous leur direction politique.

Dans le camp social-démocrate, on a commencé à abandonner les positions du réformisme, la politique de collaboration de classe avec la bourgeoisie et à se placer sur les positions de la lutte commune avec les Partis communistes contre le fascisme, sur les positions de l’unité d’action de la classe ouvrière et du Front populaire antifasciste.

Ce processus a déjà trouvé une expression éclatante dans l’établissement d’un front unique entre les communistes et les socialistes en France, en Espagne, en Italie et partiellement dans une série d’autres pays. Le développement de ce processus est facilité et accéléré par le cours des événements des dernières années, qui pose impérieusement devant la classe ouvrière la tâche la plus importante et la plus urgente : barrer à tout prix le chemin au fascisme dans les pays de démocratie bourgeoise ; renverser le fascisme là où il est au pouvoir; défendre la paix, universelle contre les fauteurs de guerre fascistes.

L’application juste par les Partis communistes, des positions essentielles du VIIème congrès de l’Internationale communiste, accélère ce processus de l’abandon du social-démocratisme.

Sous l’influence de la victoire du socialisme en U.R.S.S., du développement du mouvement de Front populaire et de la montée de l’influence du communisme au sein du mouvement ouvrier augmentera sans nul doute le nombre des Partis et des organisations socialistes qui répudient le social-démocratisme banqueroutier, qui mènent en commun avec les Partis communistes la lutte contre l’ennemi de classe commun et s’orientent vers l’union avec les communistes dans un seul parti de masse du prolétariat. Une telle union est déjà intervenue entre les socialistes et les communistes de Catalogne. Elle se prépare par les efforts conjugués des Partis communiste et socialiste d’Espagne.

Les conditions nécessaires à cette union mûrissent aussi en France, grâce à la lutte conjuguée des communistes et des socialistes dans les rangs du Front populaire antifasciste, grâce aussi à l’influence heureuse qu’exerce la création de la C.G.T. unique sur tout le processus de l’unification des forces du prolétariat français. Le nouveau pacte entre communistes et socialistes italiens affermit encore leurs rapports fraternels et les liens de leur lutte commune contre la dictature fasciste de Mussolini. On voit progresser la compréhension réciproque et le rapprochement entre communistes et socialistes en Allemagne, dans la lutte contre la dictature fasciste de Hitler, en dépit de toutes les menées et intrigues des chefs butés de la direction du Parti social-démocrate à l’étranger.

On peut dire en toute certitude qu’au XXème anniversaire de la grande Révolution socialiste d’Octobre, la classe ouvrière des pays capitalistes aborde de près la liquidation de la scission provoquée, au sein du mouvement ouvrier mondial par le social-démocratisme. Sur le chemin de cette liquidation se dressent encore une quantité de difficultés et d’obstacles d’ordre idéologique, politique et d’organisation. Il est des difficultés liées à l’histoire même et aux traditions du mouvement ouvrier dans les différents pays, et qu’il n’est pas aisé d’aplanir. Mais l’essentiel, c’est que les classes dominantes des pays capitalistes, éminemment intéressées à voir dissociées les forces du mouvement ouvrier, font et feront tout leur possible pour l’empêcher de réaliser son unité. »