Le Parnasse - 7e partie : la définition d'une poésie anti-sensibilité par Leconte de Lisle

Submitted by Anonyme (non vérifié) Les parnassiens étaient tout à fait conscients de leur combinaison entre exotisme et idéologique républicaine ; un exemple parlant est Leconte de Lisle, auteur d'un Catéchisme populaire républicain en 1870-1871, ainsi qu'une Histoire populaire du Christianisme et une Histoire populaire de la Révolution française en 1871, tout en s'opposant à la Commune de Paris.

Les parnassiens étaient tout à fait conscients de leur combinaison entre exotisme et idéologique républicaine ; un exemple parlant est Leconte de Lisle, auteur d'un Catéchisme populaire républicain en 1870-1871, ainsi qu'une Histoire populaire du Christianisme et une Histoire populaire de la Révolution française en 1871, tout en s'opposant à la Commune de Paris.

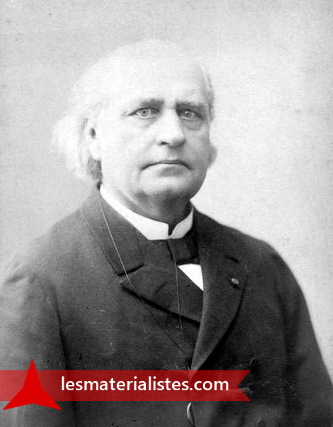

Lorsque Leconte de Lisle entre à l'Académie française, c'est la place de Victor Hugo qu'il prend, et il est élu au premier tour par 21 voix contre 6 à Ferdinand Fabre, un romancier lié à l’Église catholique.

Napoléon III lui permit un soutien financier de la cassette privée à partir de 1870, la IIIe République prolongea ce paiement. Il fut tout de même officier de la Légion d'honneur en 1886 et de 1855 à 1868 le gouverneur de son île natale lui avait également fourni une pension annuelle.

Né sur l'île de La Réunion, Charles Marie René Leconte de Lisle vint à Paris en 1845 et devint la figure quasi mythique du Parnasse, le chef de file de poètes de ce courant. Voici un de ses poèmes les plus connus, qui raconte comment sa cousine va assister à la messe en étant porté sur une chaise, depuis les Hauts de Saint-Paul à La Réunion jusqu'au centre-ville.

Le Manchy.

Sous un nuage frais de claire mousseline,

Tous les dimanches au matin,

Tu venais à la ville en manchy de rotin,

Par les rampes de la colline.La cloche de l’église alertement tintait

Le vent de mer berçait les cannes ;

Comme une grêle d’or, aux pointes des savanes,

Le feu du soleil crépitait.

Le bracelet aux poings, l’anneau sur la cheville,

Et le mouchoir jaune aux chignons,

Deux Telingas portaient, assidus compagnons,

Ton lit aux nattes de Manille.Ployant leur jarret maigre et nerveux, et chantant,

Souples dans leurs tuniques blanches,

Le bambou sur l’épaule et les mains sur les hanches,

Ils allaient le long de l’Étang.

Le long de la chaussée et des varangues basses

Où les vieux créoles fumaient,

Par les groupes joyeux des Noirs, ils s’animaient

Au bruit des bobres Madécasses.

Dans l’air léger flottait l’odeur des tamarins ;

Sur les houles illuminées,

Au large, les oiseaux, en d’immenses traînées,

Plongeaient dans les brouillards marins

Et tandis que ton pied, sorti de la babouche,

Pendait, rose, au bord du manchy,

À l’ombre des Bois-Noirs touffus et du Letchi

Aux fruits moins pourprés que ta bouche ;

Tandis qu’un papillon, les deux ailes en fleur,

Teinté d’azur et d’écarlate,

Se posait par instants sur ta peau délicate

En y laissant de sa couleur ;

On voyait, au travers du rideau de batiste,

Tes boucles dorer l’oreiller,

Et, sous leurs cils mi-clos, feignant de sommeiller,

Tes beaux yeux de sombre améthyste.Tu t’en venais ainsi, par ces matins si doux,

De la montagne à la grand’messe,

Dans ta grâce naïve et ta rose jeunesse,

Au pas rythmé de tes Hindous.

Maintenant, dans le sable aride de nos grèves,

Sous les chiendents, au bruit des mers,

Tu reposes parmi les morts qui me sont chers,

Ô charme de mes premiers rêves !

Cette dimension exotique, Leconte de Lisle ne l'abandonnera jamais et c'est au coeur des trois recueils qui jouèrent un rôle déterminant : Poèmes antiques (1852), Poèmes barbares (1862) et Poèmes tragiques (1884).

On est ici dans le formalisme le plus absolu, où le poète raconte de manière impersonnelle une sorte de beauté fictive puisée dans une imagination bourgeoise imbibée de son époque. Leconte de Lisle correspond à la bourgeoisie se cultivant mais dans un cadre colonial, à la science utilitariste, avec un esprit totalement formel, technicien jusqu'au clinique.

Voici, tiré du premier recueil, un poème de la même facture, inspiré prétendument de l'Inde antique.

Prière védique pour les Morts

Berger du monde, clos les paupières funèbres

Des deux chiens d’Yama qui hantent les ténèbres.

Va, pars ! Suis le chemin antique des aïeux.

Ouvre sa tombe heureuse et qu’il s’endorme en elle,

Ô Terre du repos, douce aux hommes pieux !

Revêts-le de silence, ô Terre maternelle,

Et mets le long baiser de l’ombre sur ses yeux.Que le Berger divin chasse les chiens robustes

Qui rôdent en hurlant sur la piste des justes !

Ne brûle point celui qui vécut sans remords.

Comme font l’oiseau noir, la fourmi, le reptile,

Ne le déchire point, ô Roi, ni ne le mords !

Mais plutôt, de ta gloire éclatante et subtile

Pénètre-le, Dieu clair, libérateur des Morts !Berger du monde, apaise autour de lui les râles

Que poussent les gardiens du seuil, les deux chiens pâles.

Voici l’heure. Ton souffle au vent, ton oeil au feu !

Ô Libation sainte, arrose sa poussière.

Qu’elle s’unisse à tout dans le temps et le lieu !

Toi, Portion vivante, en un corps de lumière,

Remonte et prends la forme immortelle d’un Dieu !

Que le Berger divin comprime les mâchoires

Et détourne le flair des chiens expiatoires !

Le beurre frais, le pur Sôma, l’excellent miel,

Coulent pour les héros, les poètes, les sages.

Ils sont assis, parfaits, en un rêve éternel.

Va, pars ! Allume enfin ta face à leurs visages,

Et siège comme eux tous dans la splendeur du ciel !

Berger du monde, aveugle avec tes mains brûlantes

Des deux chiens d’Yama les prunelles sanglantes.

Tes deux chiens qui jamais n’ont connu le sommeil,

Dont les larges naseaux suivent le pied des races,

Puissent-ils, Yama ! jusqu’au dernier réveil,

Dans la vallée et sur les monts perdant nos traces,

Nous laisser voir longtemps la beauté du Soleil !

Que le Berger divin écarte de leurs proies

Les chiens blêmes errant à l’angle des deux voies !Ô toi, qui des hauteurs roules dans les vallons,

Qui fécondes la mer dorée où tu pénètres,

Qui sais les deux Chemins mystérieux et longs,

Je te salue, Agni, Savitri ! Roi des êtres !

Cavalier flamboyant sur les sept étalons !

Berger du monde, accours ! Éblouis de tes flammes

Les deux chiens d’Yama, dévorateurs des âmes.

Voici un autre exemple, du type « barbare » et non « antique », cette fois.

La Genèse polynésienne.

Dans le Vide éternel interrompant son rêve,

L’Être unique, le grand Taaroa se lève.Il se lève, et regarde : il est seul, rien ne luit.

Il pousse un cri sauvage au milieu de la nuit :

Rien ne répond. Le temps, à peine né, s’écoule ;

Il n’entend que sa voix. Elle va, monte, roule,

Plonge dans l’ombre noire et s’enfonce au travers.

Alors, Taaroa se change en univers :

Car il est la clarté, la chaleur et le germe ;

Il est le haut sommet, il est la base ferme,

L’œuf primitif que Pô, la grande Nuit, couva ;

Le monde est la coquille où vit Taaroa.

Il dit : — Pôles, rochers, sables, mers pleines d’îles,

Soyez ! Échappez-vous des ombres immobiles ! —

Il les saisit, les presse et les pousse à s’unir ;

Mais la matière est froide et n’y peut parvenir :Tout gît muet encore au fond du gouffre énorme ;

Tout reste sourd, aveugle, immuable et sans forme.

L’Être unique, aussitôt, cette source des Dieux,

Roule dans sa main droite et lance les sept cieux.

L’étincelle première a jailli dans la brume,

Et l’étendue immense au même instant s’allume ;

Tout se meut, le ciel tourne, et, dans son large lit,

L’inépuisable mer s’épanche et le remplit :

L’univers est parfait du sommet à la base,

Et devant son travail le Dieu reste en extase.

En voici un dernier, cette fois du type « tragique ».

Le Calumet du Sachem

Les cèdres et les pins, les hêtres, les érables,

Dans leur antique orgueil des siècles respecté,

Haussent de toutes parts avec rigidité

La noble ascension de leurs troncs vénérables

Jusqu’aux dômes feuillus, chauds des feux de l’été.

Sous l’enchevêtrement de leurs vastes ramures

La terre fait silence aux pieds de ses vieux rois.

Seuls, au fond des lointains mystérieux, parfois,

Naissent, croissent, s’en vont, renaissent les murmures

Que soupire sans fin l’âme immense des bois.

Transperçant çà et là les hautes nefs massives,

Dans l’air empli d’arome immobile et de paix

L’invisible soleil darde l’or de ses rais,

Qui sillonnent d’un vol grêle de flèches vives

La sombre majesté des feuillages épais.

Les grands Élans, couchés parmi les cyprières,

Sur leurs dos musculeux renversent leurs cols lourds ;

Les panthères, les loups, les couguars et les ours

Se sont tapis, repus des chasses meurtrières,

Au creux des arbres morts ou dans les antres sourds.

Écureuils, perroquets, ramiers à gorge bleue

Dorment. Les singes noirs, du haut des sassafras,

Sans remuer leur tête et leurs reins au poil ras,

A la branche qui ploie appendus par la queue,

Laissent inertement aller leurs maigres bras.

Les crotales, lovés sous quelque roche chaude,

Attendent une proie errante, et, par moment,

De l’ombre où leurs fronts plats s’allongent lentement,

Le feu subtil de leurs prunelles d’émeraude

Luit, livide, et jaillit dans un pétillement.

Assis contre le tronc géant d’un sycomore,

Le cou roide, les yeux clos comme s’il dormait,

Une plume d’ara, jaune et pourpre, au sommet

Du crâne, le Sachem, le dernier Sagamore

Des Florides, est là, fumant son calumet.Ses guerriers dispersés errent dans les prairies,

Par delà le grand Fleuve où boivent les bisons.

Loin du pays natal aux riches floraisons,

Comme le vent d’hiver fait des feuilles flétries,

L’exil les a chassés vers tous les horizons.

Devant l’homme à peau blême et son lâche tonnerre

Ils vont où le soleil tombe sanglant des cieux ;

Mais le Sachem têtu, seul des siens, et très vieux,

Tel que l’aigle attardé qui retourne à son aire,

Est revenu mourir au berceau des aïeux.

Des confins du couchant et des espaces mornes

Il a su retrouver, avec l’œil et le flair,

Sans halte, par la nuit profonde ou le ciel clair,

Les vestiges épars dans les plaines sans bornes

Et recueillir au vol les effluves de l’air.

Sa hache et son couteau, les armes du vrai brave,

Gisent sur ses genoux. Le Chef a dénoué

Sa ceinture, et, dressant son torse tatoué

D’ocre et de vermillon, il fume d’un air grave

Sans qu’un pli de sa face austère ait remué.

Il sait qu’au lourd silence épandu des ramées

Les sinistres rumeurs des nuits succéderont,

Qu’à l’odeur de sa chair, bossuant leur dos rond,

Vont ramper jusqu’à lui les bêtes affamées ;

Mais le vieux Chef se rit des dents qui le mordront.L’ardente vision qui hante ses prunelles

Lui dérobe la terre et l’emporte au delà,

Dans les bois où l’esprit des Sachems s’envola

Et dans la volupté des chasses éternelles.

Viennent panthères, loups et couguars, le voilà !

Et l’antique forêt qui rêve, où rien ne bouge,

Semble à jamais inerte, ainsi que maintenant,

Sauf la molle vapeur qui va tourbillonnant

Hors du long calumet de cette Idole rouge

Et monte vers la paix de midi rayonnant.

On a ici quelque chose d'un formalisme absolu, passant par conséquent très bien dans la France de l'époque.

Leconte de Lisle le théorisa par ailleurs, comme ici dans la préface des Poèmes Antiques, qui dénonce vigoureusement le romantisme de la poésie allemande comme le réalisme poétique anglais des lakistes (William Wordsworth, Coleridge, Robert Southey), au profit d'une approche se voulant rationalisée.

Ces lignes sont essentielles pour comprendre la théorie républicaine - exotique du Parnasse.

« Ô Poètes, éducateurs des âmes, étrangers aux premiers rudiments de la vie réelle, non moins que de la vie idéale ; en proie aux dédains instinctifs de la foule comme à l’indifférence des plus intelligents ; moralistes sans principes communs, philosophes sans doctrine, rêveurs d’imitation et de parti pris, écrivains de hasard qui vous complaisez dans une radicale ignorance de l’homme et du monde, et dans un mépris naturel de tout travail sérieux ; race inconsistante et fanfaronne, épris de vous-mêmes, dont la susceptibilité toujours éveillée ne s’irrite qu’au sujet d’une étroite personnalité et jamais au profit de principes éternels ; ô Poètes, que diriez-vous, qu’enseigneriez-vous ?

Qui vous a conféré le caractère et le langage de l’autorité ?

Quel dogme sanctionne votre apostolat ? Allez ! Vous vous épuisez dans le vide, et votre heure est venue.

Vous n’êtes plus écoutés, parce que vous ne reproduisez qu’une somme d’idées désormais insuffisantes ; l’époque ne vous entend plus, parce que vous l’avez importunée de vos plaintes stériles, impuissants que vous étiez à exprimer autre chose que votre propre inanité.

Instituteurs du genre humain, voici que votre disciple en sait instinctivement plus que vous. Il souffre d’un travail intérieur dont vous ne le guérirez pas, d’un désir religieux que vous n’exaucerez pas, si vous ne le guidez dans la recherche de ses traditions idéales.

Aussi, êtes-vous destinés, sous peine d’effacement définitif, à vous isoler d’heure en heure du monde de l’action, pour vous réfugier dans la vie contemplative et savante, comme en un sanctuaire de repos et de purification. Vous rentrerez ainsi, loin de vous en écarter, par le fait même de votre isolement apparent, dans la voie intelligente de l’époque (…).

La Poésie moderne, reflet confus de la personnalité fougueuse de Byron, de la religiosité factice et sensuelle de Chateaubriand, de la rêverie mystique d’outre-Rhin et du réalisme des Lakistes, se trouble et se dissipe. Rien de moins vivant et de moins original en soi, sous l’appareil le plus spécieux.

Un art de seconde main, hybride et incohérent, archaïsme de la veille, rien de plus.

La patience publique s’est lassée de cette comédie bruyante jouée au profit d’une autolâtrie d’emprunt. Les maîtres se sont tus ou vont se taire, fatigués d’eux-mêmes, oubliés déjà, solitaires au milieu de leurs œuvres infructueuses.

Les derniers adeptes tentent une sorte de néo-romantisme désespéré, et poussent aux limites extrêmes le côté négatif de leurs devanciers. Jamais la pensée, surexcitée outre mesure, n’en était venue à un tel paroxisme de divagation.

La langue poétique n’a plus ici d’analogue que le latin barbare des versificateurs gallo-romains du cinquième siècle (…).

L’art et la science, longtemps séparés par suite des efforts divergents de l’intelligence, doivent donc tendre à s’unir étroitement, si ce n’est à se confondre. L’un a été la révélation primitive de l’idéal contenu dans la nature extérieure ; l’autre en a été l’étude raisonnée et l’exposition lumineuse.

Mais l’art a perdu cette spontanéité intuitive, ou plutôt il l’a épuisée ; c’est à la science de lui rappeler le sens de ses traditions oubliées, qu’il fera revivre dans les formes qui lui sont propres. »