Un prisonnier de la RAF sur le 18 octobre 1977

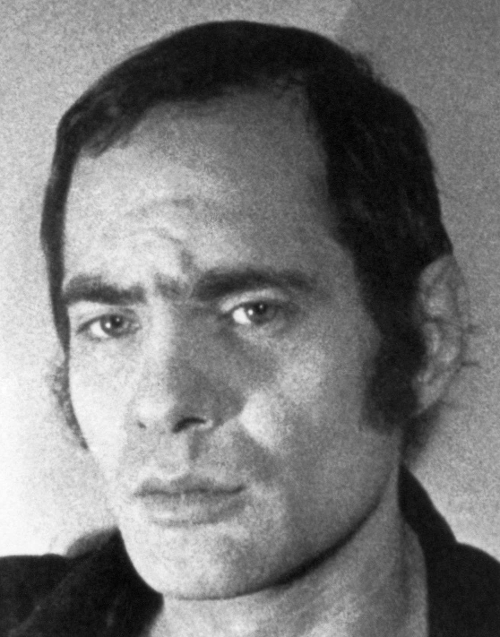

Submitted by Anonyme (non vérifié)Ronald Augustin, né en 1949 à Amsterdam, vient d'une famille franco-néerlandaise ; il a travaillé à partir de 1967 dans des revues alternatives aux Pays-Bas et en Angleterre, avant de rejoindre Berlin-Ouest en 1969.

Il rejoignit la Fraction Armée Rouge en 1971, se faisant arrêter en juillet 1973, puis condamné pour faux papiers, possession d'armes, résistance à l'autorité et soutien à une association criminelle.

Libéré en mars 1980, il participa par la suite à la formation d'une archive consacrée à la RAF à l'Institut international d'histoire sociale d'Amsterdam.

Dans cet article d'octobre 2007 publié dans la presse allemande issue de l'ancienne République Démocratique Allemande, il raconte comment il a vécu le 18 octobre 1977 et revient sur les conditions du prétendu suicide d'Andreas Baader, Gudrun Ensslin et Jan Carl Raspe.

Le matin du 18 octobre 1977, au quartier de haute sécurité de Stammheim, trois prisonniers de la RAF ont été retrouvés morts ou mourants et une prisonnière grièvement blessée. Bien que les autopsies aient été remises à 16 heures de l’après-midi « pour raison policière », le gouvernement du Bade-Wurtemberg propageait dès 9 heures du matin la nouvelle que les prisonniers s’étaient suicidés.

A 14 heures, le porte-parole du gouvernement fédéral, Klaus Bölling, tentait de conditionner la presse rassemblée pour sa version du suicide, tandis que la fraction social-démocrate se voyait intimer l’ordre par Willy Brandt de « laisser de côté » les « petites divergences » sur les circonstances.

Puisqu’à l’époque je faisais partie des quelque 70 prisonniers soumis au « gel des communications’ (« Kontaktsperre »), je n’ai appris la mort des prisonniers que le lendemain, lorsque ma cellule à Hanovre fut fouillée sur ordre de la police fédérale, et que l’on me mit au courant des « faits » selon lesquels Andreas Baader et Jan Raspe se seraient tués avec des armes à feu, Gudrun Ensslin se serait pendue avec un câble électrique et Irmgard Möller se serait blessée de plusieurs coups de couteau.

Dans un premier temps, je restai sous le choc de cette nouvelle – de nouveau, plusieurs d’entre nous étaient morts, dont ceux et celles qui dans ma vie étaient les personnes les plus importantes.

J’étais désespéré, mais ne pouvais pas trop le montrer parce qu’au moment même commença la terreur d’une surveillance permanente et donc le combat contre celle-ci.

Des mois entiers, je fus surveillé 24 heures sur 24 comme les autres prisonniers de la RAF.

La nuit, la lumière restait allumée dans la cellule; tous les quarts d’heure, les gardiens regardaient par l’œilleton; presque chaque jour, la cellule était fouillée de fond en comble.

Formellement sous le prétexte de nous protéger d’autres « suicides », en vérité dans le but explicite de nous user et de nous faire nous repentir.

Le « gel des communications » ne fut levé pour moi que le 31 octobre. Je pus alors recevoir de nouveau des visites de ma famille et des avocats, mais je restai toujours exclu de tout contact avec d’autres prisonniers.

Toutes les demandes de personnes voulant me rendre visite, par exemple Wolfgang Grams [qui rejoignit par la suite la RAF et sera exécuté par la police après son arrestation en 1992], furent refusées, leurs lettres saisies pour les motifs des plus absurdes.

Le courrier privé, le courrier avocat, les journaux, les livres et toute source d’information étaient soumis à une censure renforcée.

C'est ainsi que le rapport du Parlement du Bade-Wurtemberg sur la nuit du 18 octobre à Stammheim ne m'a pas été remis, sous prétexte qu'il « pourrait mettre en danger l'ordre et la sécurité ».

Il a donc fallu des années pour que je puisse accéder aux – maigres – informations sur cette nuit et pour que je puisse en discuter avec d'autres.

Aujourd'hui, trente ans après les faits, je ne peux accorder aucun crédit aux versions de suicide.

Non, parce que je n'aurais jamais eu de doute. Non, parce que je n'aurais jamais prêté attention aux spéculations diverses.

Pas non plus, parce que je n'aurais jamais été proche du désespoir moi-même, sous la pression des campagnes de diffamation auxquelles j'avais été confronté, comme les autres prisonniers, dès le début : campagnes nullement basées sur des faits concrets ; et continuellement bâties à partir de notions standardisées, de suppositions, de calomnies, d’altérations, de falsifications.

Non, ce qui a fait que je sois resté à chaque fois méfiant concernant les « faits avérés », c'était que je les connaissais mieux, eux, ceux qui étaient morts, que tout ce qui se disait à leur propos.

Tout d'abord il y a les faits officiels, dont la plupart a été consciencieusement réunie dans un livre par l'avocat Weidenhammer. (1)

Pour mémoire, je les résume brièvement.

Selon les résultats des recherches criminologiques, Andreas Baader se serait tué avec un pistolet de 18 cm de long, en se tirant une balle exactement au milieu de la nuque, à trois centimètres au-dessus de la limite des cheveux, la balle étant ressortie au-dessus de la limite entre le front et les cheveux.

Selon une expertise de la police fédérale, qui s'appuie sur une analyse fluorescente et radiologique, ce coup n'aurait été possible que s’il avait été tiré d’une distance de 30 à 40 centimètres entre le pistolet et la nuque.

En tenant compte de la position de l'arme, des douilles, ainsi que des traces de poudre et des éclaboussures de sang sur la main droite, il a été conclu que le coup avait été tiré de la main droite et que l'arme avait été tenue avec la détente vers le bas.

Sachant qu'Andreas était gaucher, une théorie a alors été construite selon laquelle il aurait appliqué l'arme en la tenant autour de l’embouchure avec la main droite, la détente vers le haut. D'autre part, des analyses avec du sodium rhodizonate sur les deux mains, « n'ont donné aucune trace de tir ».

Les trois coups tirés dans la cellule et leurs douilles n'ont pas été comparés avec l'arme trouvée sur les lieux. Donc, il n'y a pas de certitude ni pour l'arme, ni pour la manière dont se sont succédés les trois coups de feu. Un échantillon important de sang et de tissu du point d'impact (« indice n° 6 ») aurait été « perdu » chez le médecin légiste, le professeur Joachim Rauschke.

Pour Jan Raspe, aucune trace de poudre n'a pu être trouvée sur ses mains.

Il n’y avait aucune trace de sang sur l'arme trouvée auprès de lui, bien qu'il soit mort manifestement d'un tir à bout portant à la tempe droite. Selon les dires des fonctionnaires qui le trouvèrent mourant le matin, il tenait encore le pistolet dans la main.

Selon les connaissances en matière de médecine légale, il faut systématiquement dans ce type de situation enquêter sur une tentative de masquer un meurtre en suicide, car l'arme devrait normalement échapper des mains du fait du recul.

Dans les dossiers de l'enquête et les interrogatoires des témoins, les théories les plus diverses ont alors été échafaudées, qui ne peuvent être interprétées que comme tentatives de masquer les faits.

Ainsi, on lit dans le rapport du Parlement du Bade-Wurtemberg: « La position exacte de l'arme n'est pas établie », ce qui devient dans la décision de classement de l'affaire par le Parquet: « A côté de sa main droite se trouvait un pistolet ».

Une autre tentative d’exclure toute intervention étrangère a consisté à prétendre qu'il n'y avait pas de place pour personne à la droite de Jan, une affirmation qui a pu être réfutée facilement.

On n'a pas pu trouver d'empreintes sur les armes.

Bien qu'il n'y ait eu aucune trace de sang sur les deux pistolets, le Parquet a d'abord déclaré « que les armes étaient tellement inondées de sang que l'on n'avait pu trouver de traces ». Puis, on indiqua que le sang s’était « coagulé », avant que finalement on affirme que les armes avaient été « essuyées » puis finalement recouvertes d'une « couche de graisse ».

Dans les commentaires d’un des enquêteurs de la police, cela se traduit de façon lapidaire par la phrase: « Si les armes avaient été essuyées avec un tissu avant l'utilisation, il ne pouvait rester de traces utilisables ». Et: « des empreintes ne peuvent rester durablement sur une arme graissée ». (2)

Gudrun Ensslin a été trouvé pendue avec un câble électrique à la fenêtre de sa cellule.

Lors de la tentative de la descendre, le câble s’est rompu immédiatement. Personne ne s’est posé la question de savoir pourquoi le câble ne s’était pas déjà déchiré pendant la chute dans la mort.

Au cou, une double trace de pendaison a été constatée des deux côtés jusque derrière la tête, avec une hémorragie en plus

dans la crête.

Un test d’histamine, par lequel il est possible d’établir si une pendaison a eu lieu avant ou après la mort, était préparé mais n’a pas été réalisé.

Des préservations dactyloscopiques n’ont pas été effectuées, même pas sur le câble. La chaise, qui aurait été utilisée pour sauter, a été aussi peu examinée que, par exemple, ses ongles.

Des traces de blessures sur le dos, la bouche, le nez, à la tête et à l’aine gauche ont été constatées mais pas examinées plus avant.

Le fait que des lettres et d’autres documents avaient été enlevés de la cellule était d’abord confirmé en tant que « saisie », puis nié, puis plus tard avoué en partie par le Procureur Général Kurt Rebmann. Dans la mesure où ils existent encore, ils ne sont toujours pas accessibles.

Chez Andreas et Gudrun, la détermination du moment de la mort a été contournée en refusant aux médecins légistes l’accès aux cellules pendant huit heures.

Irmgard Möller a survécu à la nuit de la mort avec des coupures aux poignets et quatre coups de couteau près du cœur.

Selon l’enquête, elle aurait essayé de se faire harakiri avec un petit couteau en chrome au bout arrondi typique des couverts de prison.

Avec une force importante, car la cinquième côte était entaillée et un des quatre coups avait pénétré sur sept centimètres jusqu'à la poche du cœur.

Dans la décision de classement de l'affaire par le Parquet, il n’en reste que 2 à 4 cm. On n’a pas pu trouver d’empreintes sur le couteau recouvert de sang.

On a rejeté toutes les démarches d’Irmgard pour obtenir les radiographies qu’on a faites d’elle.

Le pullover qu’elle portait était tellement déchiré après qu’elle a été transportée à l’hôpital, qu’on ne pouvait plus établir les dommages dus aux coups de couteau.

Le rapport des enquêteurs de la police dit à ce propos: « Le pullover est tellement déchiré que sa forme d’origine ne peut plus être reconstruite d’une manière utilisable ».

Et: « Des dommages causés par des coups de couteau ne peuvent être établis d’une manière sûre à cause du mauvais état dans lequel se trouve le pullover ».

Dans la décision de classement de l'affaire par le Parquet on peut ainsi lire à ce propos : « Certes, le pullover porté par Irmgard Möller en tant que seul vêtement couvrant le haut du corps était imbibé de sang, mais il n’était pas endommagé; par expérience, un agresseur n’aurait pas tenu compte des vêtements de sa victime ».

Irmgard a toujours nié qu’elle se serait blessée elle-même ou qu’il y aurait eu des discussions pour commettre un suicide collectif. (3)

A peine quatre semaines plus tard, le 12 novembre 1977, Ingrid Schubert a été trouvée morte dans une cellule isolée de la prison de Munich-Stadelheim.

Elle était dans cette prison depuis mi-août 1977 et elle avait été transférée d’une autre cellule quelques heures avant sa mort, après que la veille il avait été annoncé qu’on aurait trouvé une cache avec des explosifs dans une cellule à Stammheim, dans laquelle Ingrid se trouvait jusqu’en août.

Ingrid se serait pendue avec une corde tressée de trois bandes de draps de lit. Les bandes étaient faites en un coton solide d’à peu près 8 x 240 cm. Les contours des déchirures ne correspondaient pas les unes avec les autres.

C’est-à-dire que, soit, les bandes ne venaient pas du morceau de drap de lit qui se trouvait encore dans la cellule, soit, il y avait des morceaux entre elles, qu’on n’a pas retrouvés.

Si Ingrid avait déchiré le drap de lit elle-même, il y aurait dû y avoir des traces de fibres dans la cellule.

Cependant, selon le rapport des enquêteurs de la police, « sur aucun vêtement on n’a pu trouver des traces de coton comme il en résulte forcément en déchirant un tissu comme le drap de lit ».

Après une visite de son père pour le 33e anniversaire d’Ingrid, elle avait encore parlé, le 10 novembre 1977, avec un avocat, d’une demande de transfert vers la prison de Francfort-Preungesheim.

A ces occasions, elle avait laissé une impression qu’elle était « de plus en plus ouverte ». Sa famille ne peut toujours pas s’imaginer qu’elle se serait tuée elle-même par résignation ou par désespoir.

Ulrike Meinhof avait déjà été trouvée dans sa cellule, le 9 mai 1976, dans des conditions semblables.

Elle pendait dans un nœud coulant qui était si large que si elle n’était pas tombée, c’est seulement parce qu’elle était maintenue fermement avec le talon gauche sur une chaise.

Une chaise qui pour sa part n’était gardée en équilibre que par la raideur du corps mort, parce qu’elle avait été soulevée du sol par un matelas et des couvertures.

L’arrangement de la chaise ainsi que l’angle du pied posé normalement, contredisent les critères les plus fondamentaux de la criminologie concernant un saut dans le suicide.

Les caractéristiques typiques pour une mort par étranglement par pendaison, comme le déplacement des vertèbres cervicales ou, en absence d’une brisure du cou, des hémorragies dans les conjonctives, ne pouvaient être constatées non plus.

Par contre, il y avait des contusions et des épanchements sur les jambes et aux hanches qui ne pouvaient pas provenir de la chaise.

La commission internationale, qui a examiné tous les documents concernant la mort d’Ulrike, concluait qu’elle devait être morte quand elle a été pendue, et que les indices montraient plutôt un étouffement ou un étranglement par des tiers. (4)

La corde avec laquelle Ulrike se serait pendue était une bande de 4 cm de large d’une serviette de prison. Des expérimentations ultérieures ont montré qu’une corde de cette matière et de cette largeur se casse immédiatement avec toute charge exercée soudainement.

Dans le rapport de la première enquête, la corde avait 68 cm de longueur, avec en plus un nœud double sous le menton – trop long pour une pendaison crédible. Du coup, à l’autopsie, la longueur de la corde a été fixée arbitrairement à 51 cm.

De plus, il a été interdit au professeur Rauschke, par le Procureur Général de l’époque, Siegfried Buback, de procurer des informations au médecin légiste cité par la famille.

On doit savoir que le professeur Rauschke, qui a dirigé toutes les autopsies survenant à la prison de Stammheim, a toujours été engagé là où il y avait quelque chose à cacher.

En mai 1975, il n’avait « pas remarqué » les fractures du crâne par coups de crosse qui ont entraîné la mort de Siegfried Hausner.

En octobre 1979, on le retrouve au Zaïre de Mobutu, où, apparemment, il s’est rendu utile avec l’autopsie de sept corps dans la dissimulation d’un accident de fusées par la firme allemande OTRAG. (5)

Ni chez Ulrike Meinhof, ni chez Ingrid Schubert, il n’y a eu de prise d’échantillon dermatologique pour des tests d’histamine, par lesquels on aurait pu établir si la pendaison avait eu lieu avant ou après la mort.

Les tests toxicologiques étaient limités à quelques substances seulement, comme un des rapports l’a confirmé: « Avec les méthodes utilisées, les substances suivantes ne sont pas incluses: des composés anorganiques, des substances toxiques d’origine animale ou végétale, la plupart des insecticides et produits phytosanitaires, ainsi que plusieurs composés organiques qui ne sont pas utilisés en tant que produits pharmaceutiques ».

Si, dans tout cela, il n’y a « aucune indication » pour une intervention étrangère, je me demande ce qui, là-dedans, parle pour un suicide.

Mais ce qui est plus important pour moi, cependant, c’est que nous avons toujours rejeté le suicide en tant que décision dans notre lutte.

Il n’y a jamais eu une « discussion sur le suicide » dans le groupe, parce que chez nous la politique et l’identité personnelle étaient des choses identiques, définies par rapport aux objectifs politiques, en prison comme dans la clandestinité.

En taule, cela, c’est seulement plus exacerbé: là, tu ne te laisses pas faire si facilement, tu essaies de coincer la machine au maximum.

Se lever, lutter, continuer, vivre, résister – « l’arme qu’est l’être humain ».

Ou bien comme Gudrun l’écrivait, « Nous ne pouvons pas du tout arrêter de remettre les conditions sur les pieds, nous n’avons que commencé. Ça c’est pas la mort, c’est la vie ». (6)

De la part de la Sécurité de l’Etat, ce n’était pas un secret que depuis le début de la RAF, le groupe devait disparaître et que ses « figures-clé » devaient être « liquidées’. (7)

Là, précisément ceux et celles qui constituaient notre orientation la plus importante se seraient tués eux-mêmes, auraient laissé le groupe sans cadres, auraient fait le boulot des flics à leur place.

Les constructions et les interprétations qui existent entre-temps à ce propos ne rentrent dans aucune détermination politique.

Des gens comme Ulrike et Andreas n’auraient pas supporté que la Sécurité de l’Etat se débarrasse d’eux aussi facilement.

Pour moi, un suicide n’est concevable qu’en tant que décision individuelle, de ne plus pouvoir continuer, en tant que expression de désespoir, la fin de la volonté et de la politique.

Aussi dans les pires moments, je ne l’ai pas essayé, même pas envisagé. Qu’importe que ce soit une stratégie mise en scène comme assassinat, un acte de « libération » ou de désespoir, cela aurait été un aveu que tout était perdu.

Pourtant, il n’y avait pas de raison.

Mise à part la défaite militaire dans le bourbier des prises d’otages, la situation en 1977 a, politiquement, encore agi pour la RAF.

A l’époque, tout indiquait la continuité.

Les prisonniers étaient encore occupés avec les procédures, avec les textes qui devraient être publiés, avec des contextes internationaux de discussion dans lesquels nous avions encore une responsabilité.

Qu’importe, comment était la perspective de sortir ou non, notre lutte continuait simplement.

Chacun et chacune avait aussi envie de ça. Nous nous voyions dans un processus dans lequel la lutte en prison avait créé un effet qui se démultipliait encore – un effet qui pouvait seulement, par un suicide, basculer dans la désorientation.

La véhémence à laquelle, de la part de la Sécurité de l’État jusqu’au Gouvernement Fédéral, chaque doute émis quant au suicide des prisonniers a été confronté, a fait réfléchir pas mal de gens.

C’est pourquoi les constructions les plus aventureuses ont été diffusées en toute hâte pour rendre crédible a posteriori l’origine des armes.

Des explosifs dans le slip. Des armes dans les dossiers, passés au travers de contrôles connus pour être des plus minutieux.

Des caches dans dix cellules différentes, creusées avec des tournevis dans du béton classé B-600.

Une arme dans un tourne-disque contrôlé et retiré plusieurs fois, qui s’est baladé de cellule en cellule. Un système de communication fantastique fait de câbles, de soudures, de haut-parleurs, de microphones et de radios.

Tout aussi pauvre a été l’argumentation avec laquelle le « témoin-clé » Volker Speitel et consorts ont été présentés pour rendre plausibles les transports d’armes dans le quartier de haute sécurité à Stammheim.

Speitel, qui selon ses propres dires avait une « peur terrible » lors de son arrestation, a été mis sous pression par des mesures de l’Office des Mineurs contre son fils de huit ans.

Depuis les premiers témoignages contre nous (Ruhland, Brockmann, Müller), nous savons comment les témoins se font dicter et aider pour apprendre des passages par cœur. Dans les quelques procès seulement où ils étaient obligés de se présenter physiquement, leurs autorisations de dépositions ont été limitées par le Parquet.

Aussitôt qu’ils s’éloignaient des schémas pré-mâchés (comme Boock, qui vit de cela), ils se contredisaient mutuellement et se perdaient dans des interprétations des « ouïe-dire ».

Les strip-searches, les descentes-surprises et changements de cellules, je les ai vécus pendant six mois à Stammheim.

Dans le procès contre les avocats Arndt Müller et Armin Newerla, qui étaient accusés d’avoir transporté des armes en partie « sans le savoir », il y a eu les témoignages d’une trentaine de fonctionnaires qui mettaient ces transports en question.

Et tous ceux et celles qui connaissent Irmgard Möller depuis longtemps, savent qu’elle ne ment pas. Depuis 30 ans, ses déclarations sont conséquentes, sans contradictions.

Nous ne savons pas encore ce qui s’est passé réellement pendant la nuit de la mort à Stammheim.

Il y a des rapports de la Rand Corporation et de la CIA de 1977 qui évaluaient la RAF comme l'un des groupes les plus dangereux dans le monde, et les services secrets étaient unanimes pour affirmer que le problème de la guérilla ne pouvait être résolu que par la liquidation de ses « figures symboliques ».

Des fonctionnaires du service secret allemand BND avaient libre accès dans le quartier de haute sécurité de Stammheim. Il y avait une entrée directe de l’extérieur à l’étage du quartier de haute sécurité par une cage d’escalier séparée et blindée.

Des choses qu’on pourrait s’imaginer portant la signature du service secret Israélien Mossad, dont le chef de section Gideon Mahanaimi a affirmé, en 1986, qu’il avait aidé des « services amis » en « tuant des chefs terroristes ».

Il est aussi connu que le BND a procuré au Mossad l’accès à des prisonniers palestiniens dans des prisons allemandes, que des experts de contre-insurrection formés par le Mossad en Afrique et en Amérique Latine ont tué des prisonniers, et que le Mossad, en tant que plus petit service est capable de mieux garder des secrets que d’autres. (8)

Évidemment, nous ne savons pas comment la coordination s’est présentée en pratique, qui dans les appareils d’État a vraiment su quelque chose ou qui a eu suffisamment de soupçons pour vouloir couvrir des choses seulement.

Le countdown jusqu'à la nuit de la mort a pu être retracé exactement, depuis que la guerre psychologique avait été intensifiée contre les prisonniers de Stammheim – après les premières tentatives de les libérer à Stockholm en 1975 et à Entebbe en 1976.

Les actions de la RAF auraient été « dirigées de la prison », la RAF aurait envisagé des attaques contre des centrales nucléaires et des terrains de jeux, on ne pourrait se débarrasser de ces « fantômes » qu’en « employant des nouvelles méthodes ».

Des mesures légales et illégales se sont intensifiées dans l’escalade des trois derniers mois: une attaque provoquée contre le groupe de prisonniers à Stammheim, la saisie de la requête auprès de la Commission Européenne des Droits de l’Homme, l’arrestation des avocats et des membres des comités, une bombe contre un bureau d’avocats à Stuttgart.

A chaque événement dehors, les prisonniers étaient traités comme des otages et punis par la privation de contacts et d’informations, jusqu'à l’aggravation constituée par le « gel des communications’ qui leur enlevait les derniers restes de protection.

On sait que, dans la nuit de la mort, même l’installation vidéo dans le couloir du quartier de haute sécurité de Stammheim n’a pas fonctionné.

Il y a trente ans, la revue Pflasterstrand écrivait encore assez clairement: « Nous reculons devant la thèse du meurtre, qui – et peu importe les détails – aurait des conséquences terriblement sérieuses ».

Et encore: « Assassinat: ça voudrait dire qu’en Allemagne il y aurait, au moins par rapport à certains groupes, un fascisme ouvert , et ce qui signifierait que, d’une manière définitive et absolue, nous ne pouvons plus vivre comme avant ». (9)

Aujourd’hui, il n’y a pratiquement plus beaucoup de remises en question quand les « producteurs d’ordures » de l’Etat (comme Peter Chotjewitz les appelle) ou certaines personnes de nos anciens milieux s’efforcent de se faire « reconnaître par la société » en s’appuyant sur le verbiage des témoins-clé.

Pour eux, la question « suicide ou meurtre » est effectivement devenue une « question de foi’, parce que leur rapport avec l’histoire est devenu la paix avec les conditions existantes.

Ils essaient encore de résoudre les contradictions du suicide par la construction débile d’une complicité des autorités – avec le suicide, évidemment.

Dans le grand concert, juste à temps pour l’énième anniversaire, ils essaient ainsi de transformer tout ce qui est connu des prisonniers, en « légendes de la gauche », de tourner des mensonges en « repentirs », et de dénoncer comme « hardliners » ceux et celles qui tiennent à leur histoire.

Apparemment, par ce moyen les prisonniers de Stammheim doivent être assassinés une deuxième fois, puisque la « seconde mort » dans le sens biblique est le renvoi définitif vers l’enfer pour les damnés qui ont refusé de se repentir.

Pour Dante, elle était la mort la plus honorable.

Ce qui reste un fait, c’est que le dernier mot sur notre histoire n’a pas encore été dit.

Même s’il y en a qui ne veulent pas l’admettre.

(1) Karl-Heinz Weidenhammer, Selbstmord oder Mord? Todesermittlungsverfahren Baader Ensslin Raspe, Neuer Malik Verlag, Kiel 1988(2) Commissaire en chef Günter Textor dans le Frankfurter Rundschau du 27/10/1977 et du 14/12/1977

(3) Cf. Oliver Tolmein, “RAF – Das war für uns Befreiung”; Ein Gespräch mit Irmgard Möller über bewaffneten Kampf, Knast und die Linke, Konkret Literatur Verlag, Hamburg 2002

(4) Commission Internationale d’Enquête, La mort d’Ulrike Meinhof: rapport, François Maspero, Paris 1979

(5) ID (Service d’information à Francfort) du 7/11/1979

(6) Une collection de tous les documents de la RAF se trouve à l’Institut Internationale d’Histoire Sociale (IISG) à Amsterdam. La collection digitalisée sera disponible sous peu sur le site http://labourhistory.net/raf/

(7) Reinhard Rauball, Die Baader-Meinhof Gruppe, Verlag Walter De Gruyter, Berlin 1973

(8) Le Soir du 13/1/1986; Der Spiegel du 29/10/1979

(9) Pflasterstrand (revue de la gauche autour de Cohn-Bendit), décembre 1977