La « belle époque » de l'élan capitaliste - 1ère partie : du réalisme aux impressions

Submitted by Anonyme (non vérifié) Face à l'aristocratie, la bourgeoisie portait un élan humaniste et universaliste. Un opéra comme La flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart était une arme de guerre en faveur du progrès.

Face à l'aristocratie, la bourgeoisie portait un élan humaniste et universaliste. Un opéra comme La flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart était une arme de guerre en faveur du progrès.

Arrivée au pouvoir, de manière certaine et nette et sans risque de contre-révolution aristocratique, la bourgeoisie n'est plus que réaction, et l'opéra n'est plus que divertissement. Aida sert aux fêtes d'inauguration du canal de Suez. Giuseppe Verdi, son compositeur, sera déçu que seule une aristocratie mondaine puisse assister aux représentations, mais tel est désormais le statut de l'artiste : un producteur de marchandises culturelles au service du divertissement, de l'idéologie bourgeoise.

La révolution française avait permis l'avènement de la dimension individuelle, mais la sensibilité n'a pas sa place dans une société où l'accumulation du Capital engloutit toutes les énergies. Le Capital, de Karl Marx, décrit admirablement le processus du capitalisme triomphant.

De nombreux romans, dits réalistes, ont constaté le terrible développement du capitalisme. Honoré de Balzac, romantique à ses débuts pourtant, s'est vu obliger de voir dans toute sa dimension la conquête capitaliste.

Dans une lettre célèbre de Friedrich Engels à Margaret Harkness (écrivain britannique, auteur du roman A City Girl datant du 1887 dont il est question ici, qui a joint les mouvements socialistes), datée d'avril 1888, celui-ci affirme :

Votre Mister Grant est un chef d'œuvre. Si je trouve quand même quelque chose à critiquer, c'est peut-être uniquement le fait que votre récit n'est pas suffisamment réaliste.

Le réalisme, à mon avis, suppose, outre l'exactitude des détails, la représentation exacte des caractères typiques dans des circonstances typiques.

Vos caractères sont suffisamment typiques dans les limites où ils sont dépeints par vous ; mais on ne peut sans doute pas dire la même chose des circonstances où ils se trouvent plongés et où ils agissent […].

Je suis loin de vous reprocher de ne pas avoir écrit un récit purement socialiste, un « roman de tendance », comme nous le disons, nous autres Allemands, où seraient glorifiées les idées politiques et sociales de l'auteur.

Ce n'est pas du tout ce que je pense. Plus les opinions [politiques] de l'auteur demeurent cachées mieux cela vaut pour l'œuvre d'art. Permettez-moi [de l'illustrer par] un exemple.

Balzac, que j'estime être un maître du réalisme infiniment plus grand que tous les Zola passés, présents et à venir, nous donne dans La Comédie humaine l'histoire la plus merveilleusement réaliste de la société française, [spécialement du monde parisien], en décrivant sous forme d'une chronique de mœurs presque d'année en année, de 1816 à 1848, la pression de plus en plus forte que la bourgeoisie ascendante a exercée sur la noblesse qui s'était reconstituée après 1815 et qui [tant bien que mal] dans la mesure du possible relevait le drapeau de la vieille politesse française […].

Sans doute, en politique, Balzac était légitimiste ; sa grande œuvre est une élégie perpétuelle qui déplore la décomposition irrémédiable de la haute société ; toutes ses sympathies vont à la classe condamnée à disparaître.

Mais malgré tout cela, sa satire n'est jamais plus tranchante, son ironie plus amère que quand il fait précisément agir les aristocrates, ces hommes et ces femmes pour lesquelles il ressentait une si profonde sympathie.

Et [en dehors de quelques provinciaux], les seuls hommes dont il parle avec une admiration non dissimulée, ce sont ses adversaires politiques les plus acharnés, les héros républicains du Cloître Saint-Merri, les hommes qui à cette époque (1830-1836) représentaient véritablement les masses populaires.

Que Balzac ait été forcé d'aller à l'encontre de ses propres sympathies de classe et de ses préjugés politiques, qu'il ait vu l'inéluctabilité de la fin de ses aristocrates chéris, et qu'il les ait décrit comme ne méritant pas un meilleur sort ; qu'il n'ait vu les vrais hommes de l'avenir que là seulement où l'on pouvait les trouver à l'époque, cela, je le considère comme un des plus grands triomphes du réalisme et l'une des caractéristiques les plus marquantes du vieux Balzac.

Je dois cependant arguer pour votre défense que nulle part dans le monde civilisé la classe ouvrière ne manifeste moins de résistance active, plus de passivité à l'égard de son destin, que nulle part les ouvriers ne sont plus hébétés que dans l'East End de Londres.

Et qui sait si vous n'avez pas eu d'excellentes raisons de vous contenter, pour cette fois-ci, de ne montrer que le côté passif de la vie de la classe ouvrière, en réservant le côté actif pour un autre ouvrage ?

Le monde de la « Belle époque » – qui désigne normalement la période 1895-1914, mais il faut la faire partir de 1871, de la défaite de la Commune de Paris – est celui de l'application du pouvoir bourgeois.

Le monde de la « Belle époque » – qui désigne normalement la période 1895-1914, mais il faut la faire partir de 1871, de la défaite de la Commune de Paris – est celui de l'application du pouvoir bourgeois.

C'est l'époque de la classification, de la vivisection, de l'industrialisation, de l'urbanisation, de la mécanisation. La bourgeoisie s'approprie absolument tout. Ce processus ne date certainement pas de la fin du 20ème siècle, mais du 19ème siècle lui-même.

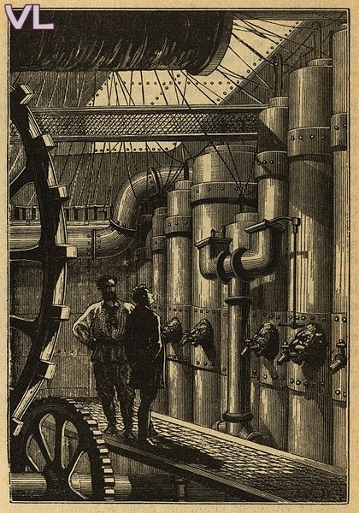

Entomologistes, chimistes, géographes, historiens, géologues, etc. se mettent au service du Capital conquérant. C'est Jules Verne, auteur français le plus traduit au monde, qui a retranscrit cette atmosphère de transformation, d'appropriation, de modification, par des personnages comme le Capitaine Nemo ou de Robur le Conquérant.

Dans Vingt mille lieues sous les mers (1869), on trouve ainsi ce passage, résumé de l'imagination bourgeoise faisant que cette classe se conçoit toute puissante. Mais cela n'a rien de réaliste, ce sont simplement et uniquement des impressions. A l'humanisme et aux Lumières succèdent l'irrationalisme bourgeois.

Où sommes-nous ? dis-je.

— Au centre même d’un volcan éteint, me répondit le capitaine, un volcan dont la mer a envahi l’intérieur à la suite de quelque convulsion du sol. Pendant que vous dormiez, monsieur le professeur, le Nautilus a pénétré dans ce lagon par un canal naturel ouvert à dix mètres au-dessous de la surface de l’Océan. C’est ici son port d’attache, un port sûr, commode, mystérieux, abrité de tous les rhumbs du vent ! Trouvez-moi sur les côtes de vos continents ou de vos îles une rade qui vaille ce refuge assuré contre la fureur des ouragans.

— En effet, répondis-je, ici vous êtes en sûreté, capitaine Nemo. Qui pourrait vous atteindre au centre d’un volcan ? Mais, à son sommet, n’ai-je pas aperçu une ouverture ?

— Oui, son cratère, un cratère empli jadis de laves, de vapeurs et de flammes, et qui maintenant donne passage à cet air vivifiant que nous respirons.

— Mais quelle est donc cette montagne volcanique ? demandai-je.

— Elle appartient à un des nombreux îlots dont cette mer est semée. Simple écueil pour les navires, pour nous caverne immense. Le hasard me l’a fait découvrir, et, en cela, le hasard m’a bien servi.

— Mais ne pourrait-on descendre par cet orifice qui forme le cratère du volcan ?

— Pas plus que je ne saurais y monter. Jusqu’à une centaine de pieds, la base intérieure de cette montagne est praticable, mais au-dessus, les parois surplombent, et leurs rampes ne pourraient être franchies.

— Je vois, capitaine, que la nature vous sert partout et toujours. Vous êtes en sûreté sur ce lac, et nul que vous n’en peut visiter les eaux. Mais, à quoi bon ce refuge ? Le Nautilus n’a pas besoin de port.

— Non, monsieur le professeur, mais il a besoin d’électricité pour se mouvoir, d’éléments pour produire son électricité, de sodium pour alimenter ses éléments, de charbon pour faire son sodium, et de houillères pour extraire son charbon. Or, précisément ici, la mer recouvre des forêts entières qui furent enlisées dans les temps géologiques ; minéralisées maintenant et transformées en houille, elles sont pour moi une mine inépuisable.

— Vos hommes, capitaine, font donc ici le métier de mineurs ?

— Précisément. Ces mines s’étendent sous les flots comme les houillères de Newcastle. C’est ici que, revêtus du scaphandre, le pic et la pioche à la main, mes hommes vont extraire cette houille, que je n’ai pas même demandée aux mines de la terre. Lorsque je brûle ce combustible pour la fabrication du sodium, la fumée qui s’échappe par le cratère de cette montagne lui donne encore l’apparence d’un volcan en activité.

— Et nous les verrons à l’œuvre, vos compagnons ?

— Non, pas cette fois, du moins, car je suis pressé de continuer notre tour du monde sous-marin. Aussi, me contenterai-je de puiser aux réserves de sodium que je possède. Le temps de les embarquer, c’est-à-dire un jour seulement, et nous reprendrons notre voyage. Si donc vous voulez parcourir cette caverne et faire le tour du lagon, profitez de cette journée, monsieur Aronnax.

Ce n'est pas tout. A côté de ce processus mécanique d'industrialisation, la bourgeoisie voit son matérialisme s'effacer ; en lieu et place, elle procède de manière subjectiviste, par impression. La bourgeoisie bascule dans l'irrationalisme, célébrant l'impressionnisme, le symbolisme, le surréalisme.

Ce processus est différent selon les pays, même si des équivalences sont faciles à trouver. Le philosophe français Henri Bergson produit un vitalisme adapté au républicanisme feutré de la bourgeoisie, alors que Wilhelm Dilthey et Friedrich Nietzsche produisent en Allemagne un vitalisme similaire, mais beaucoup plus agressif, en raison des besoins du capitalisme allemand, qui entend rattraper son retard sur ses concurrents anglais et français.

Le 19ème siècle est ainsi le siècle où la bourgeoisie triomphe, mais son triomphe amène toujours plus l'effacement de tout aspect progressiste et le basculement dans le subjectivisme le plus complet.